玖

有唐一代,凉州是丝路重镇。

当年,吕光的十万劲旅,除了带回一个鸠摩罗什,还用近两万峰骆驼和万匹骏马,驮回了无以计数的西域珍宝。更应该注意的是,骆驼背上,还驮着许多的奇伎百戏艺人,他们的价值或许大大超出了那些珍宝,因为,他们将西域特别是龟兹文化的表演艺术精华带到了凉州。乐舞中的《龟兹乐》正是跟随那两万多峰骆驼,从西域来到了凉州。这些技艺和作品的效应,在唐代开始持续发酵,于是,凉州在整个唐代以歌舞、百戏、杂技等闻名华夏,由《龟兹乐》演化而来的《西凉乐》更是盛名远播。“凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶”,正是那个时代的写照。

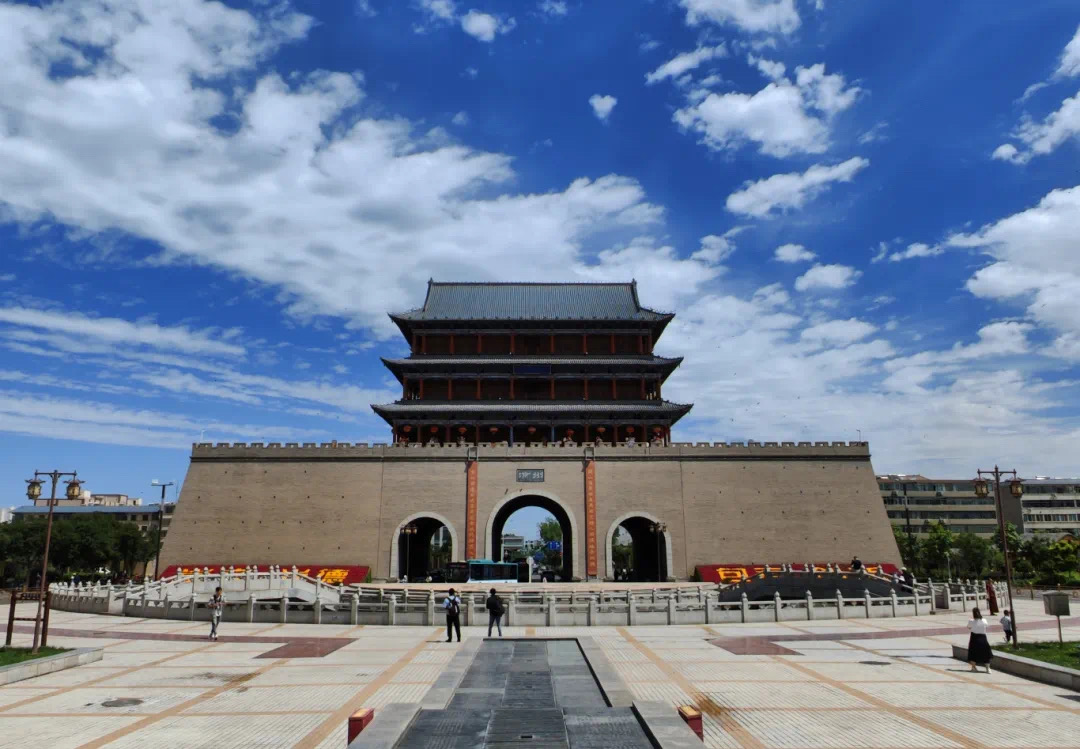

(武威南城门楼 刘忠摄)

敦煌藏经洞遗书也留下了当时兴办教育的记载,而且详尽到具体的办学方式,使我们可以大致地察知当时的凉州教育情况。那时,河西地区开设的地方官学有州学和县学。据敦煌写本《沙洲都督府图经》记载,敦煌州学在城西三百步,其学院内东厢有孔庙,堂内塑孔子及颜子之像,县学与州学相连,规制也完全一样。既然是唐王朝制定的教育制度,凉州与敦煌大致没有任何差别,那建立于五凉时期的文庙,自然也在这一时的嘈杂声中静静地延续着。

1972年武威出土了西夏文的启蒙课本《四言记事文》,它通过一个富贵人家子弟的一生,采用讲故事的方式,来宣扬西夏社会的道德规范。这无疑是一个令人惊异的发现。不独如此,西夏人在河西地区实行励学制,其规制与汉地虽略有不同,但在基本构建上还是对历史的一种沿袭。

文庙依然,凉州依然。历史的天空也变得有些暗淡。

曾经的快意,到此戛然而止。

我一直在回望道光十四年,张澍那东去的背影。这个背影在天光中,拉得很长,黑魆魆的,伴随着车轮声,更显得寂寥和落寞。空谷足音,敲击着他身后的那座饱含历史遗韵的凉州文庙。

张澍后来说:“自幼负志,耻为文人。思为吏,稍有树立,冀附于古循良后耳。”

凉州文庙一直存在着。辉煌过,也落寞过,但凉州的文脉还在延续,有时也会灵光乍现。

现在的文庙珍藏和陈列着武威的历史,一部厚重的历史。

文庙依然发挥着他的教化功用。

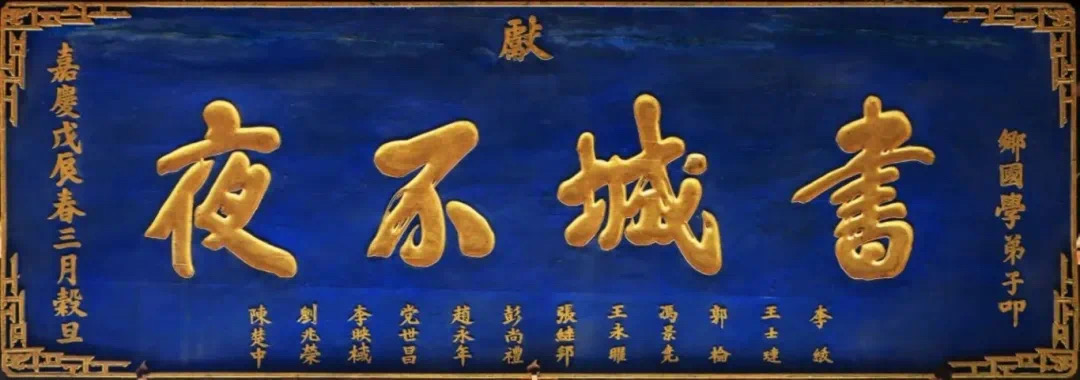

(武威文庙“书城不夜”匾额)

这一点,弥足珍贵。

在吃力地梳理完这段历史后,我对凉州,对文庙都心存期许,毕竟他是一个源头般的存在。一段辉煌历史的创造者,更是一段历史的记述者、见证者、讲述者。

凉州文庙的历史身份,让我的期许一定能够重新鲜活起来。

我一直瞩目的凉州文庙,一度寂寞的庭院,应该在我的瞩目中迎来新生。

(本文来源:兰馨园微信公众号,部分内容有删减)

作者简介

王登渤,现任甘肃省文联党组书记、主席。创作话剧《上南梁》《马背菩提》、歌剧《牡丹月里来》、秦腔《飞将军李广》《总盼月儿圆》《凉州新曲》,舞剧《问道崆峒》《乐动敦煌》、旅游演艺《大有兰州》;电视剧《生命树》《春风又绿玉门关》《英雄的旗帜》;电影《生死不离》以及纪录片《圣土人杰》《凉州会盟》《新华书店》《金城兰州》《嘉峪关》《重走来时路》《西北孔道》《中国》《岳麓书院》等二十余部。出版长篇小说《日落莫高窟》和学术专著《失传元杂剧本事考说》,参与编写了《中国西部文学史》《甘肃文艺五十年》等书籍,发表论文数十篇。作品先后获中宣部“五个一工程奖”、文化部文华奖、全国少数民族戏剧文学奖、中国人口文化奖、中国秦腔艺术节奖、甘肃省敦煌文艺奖等奖项。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司