明代初年,凉州城内有四大城门以及二十四座城楼。明洪武十年(1377年),都指挥濮英对武威城进行了大规模加固增修,修建了东、南、北三大城门楼。1391年,武威总兵宋晟在武威城增辟西城门,东门为“宣武门”,悬挂匾额为“河西保障”,城楼曰“武威楼”;西门为“崇德门”,城门上镶嵌有石刻“遥接玉关”,西门吊桥阁楼叫作文昌阁楼;南门为“昭武门”,匾额为“翘映天梯”,南城楼有夜雨打瓦之传说;北门名为“通化门”,悬挂匾额“大好河山”城楼名“万青楼”。武威东、西、南、北四座城楼所悬挂的四块匾额,原匾均已不存。

武威古城始筑于西汉,匈奴人筑“盖臧城”,音译之别称姑臧城。姑臧,古羌语意为姑部落。因城有龙形,名卧龙城。《水经注》引王隐《晋书》云:“凉州有龙形,故卧龙城,南北七里,东西三里,本奴所筑也。”公元301年至376年,张轨父子称制凉州,又增筑四城厢各千步。前凉建立后,在旧城内建两个小宫城,到前凉国主张骏时在旧城内建“四时宫”,在城外四周筑四城厢“各千步”。“四时宫”以谦光殿为中心,四周各建一殿。四城厢也是宫城或离宫园苑,大概东西二城是园苑,而南北二城是宫城,但南城逐步演化为市场。五城共开 22门。经测算,当时的姑臧城墙总周长达14公里有余,而面积近于汉魏洛阳城。五城中,北、中、南三城是中轴,东、西二城为两翼,故世称“鸟城”。前凉城基本沿用于十六国至南北朝时期。隋唐之际,凉王李轨又增筑城墙,周长十五里,城址向西南迁移。据称当时“大城之中,小城有七”,形如凤鸟。北朝诗人温子昇《凉州乐歌》中写道:“远游武威郡,遥望姑臧城。车马相交错,歌吹日纵横。”此时的凉州城南北长、东西短,南城有东西苑城形似有头尾两翅的鸟城。因此,凉州城又有“鸟城”和“凤城”的说法。从汉代至唐代,凉州城已发展为七城,成为唐王朝经略大西北,通商亚、欧、非各国的战略要地和丝路都会。唐岑参赋诗曰:“弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。”

明王朝为了巩固加强凉州这一战略要地,特意将北门楼修建为三层重檐建筑,形制远比其他三面高大雄伟,用来眺望远方,警报敌情。1574年,甘肃总兵石茂华、巡抚廖逢节又历时两年,采取外筑边墙、内修城池的措施,创修吊桥四座,挖了深六米的城壕,在城墙四周修建了箭楼、逻铺三十六座,后来又用城砖包砌了全部城墙。1617年,又开辟了新南门,称“兴贤门”。经过这些增修加固,凉州成了名副其实的“金城汤池”,城市军事防御能力大大增强。后历经战乱,城门楼几经毁坏。及至近代,原城墙、城门均已损毁,唯有南城门楼还遗有两座高约10米的土台。1927年,古浪县发生大地震,县城周围50多里范围内变成一片废城。武威城楼、城墙以及其中匾额都被震毁。

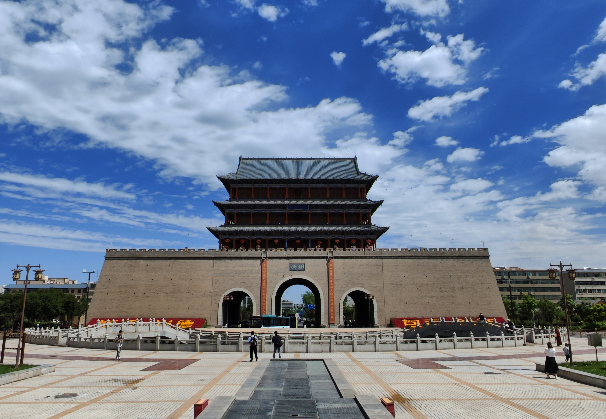

20世纪末叶,城楼原状尽失,仅存高度不足10米的残垣。于是,武威地方政府筹集1000多万元重建,建成现如今占地2907平方米、建筑面积4825.85平方米、高39.6米的新城楼,成为武威的一处标志性仿古建筑。新建的南城门楼为五层,上部三层为仿古建筑,负一层包裹在城墙之中,最高处为阁楼。

作者简介:杨琴琴,甘肃武威人,硕士研究生,吐谷浑文化保护研究中心负责人、助理研究员。参与中国社科院国情调研专项项目2项,主持并参与完成省社科联、省社科院、市科技局等课题6项,在《发展》《新思路》《时代人物》等省级期刊发表论文数篇。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司