兼职研究员名片:徐兆寿

徐兆寿,男,甘肃凉州人,复旦大学文学博士。现任西北师范大学传媒学院院长,教授,博士生导师。甘肃省文联副主席,中国当代文学研究会副会长,甘肃省当代文学研究会会长,甘肃省电影家协会主席,全国当代文学研究会常务理事。国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才。教育部新世纪人才,甘肃省领军人才、“四个一批人才”。国家社科基金重大项目首席专家,第十届茅盾文学奖评委。中国作家协会会员,甘肃省首批荣誉作家。《当代文艺评论》主编。武威市政府文化顾问,武威市柔性引进人才,武威市凉州文化研究院名誉院长、兼职研究员。

1988年开始写作,发表诗歌、小说、散文、评论等400多篇作品,共计600多万字。长篇小说有《荒原问道》《鸠摩罗什》《非常日记》等8部,诗集有《那古老大海的浪花啊》《麦穗之歌》等3部,随笔散文集有《西行悟道》《问道知源》等4部,学术著作有《文学的扎撒》《精神高原》《人学的困境与超越》等20多部,共计近40部著作。获“全国畅销书奖”“全国优秀报告文学奖”“《当代作家评论》优秀论文奖”“《文学报》优秀论文奖”“敦煌文艺奖”“黄河文学奖”、甘肃省哲学社会科学优秀成果奖等20多项奖,主持国家社科基金重大项目“百年中国影视的文学改编与文献整理研究”1项,甘肃省教育厅重大项目“敦煌与河西走廊影视传播与产业转化研究”1项,其它国家级和省部级项目10多项。

文章选读

中国文学或将迎来又一场变革

徐兆寿

重究天人关系 通解历史之变

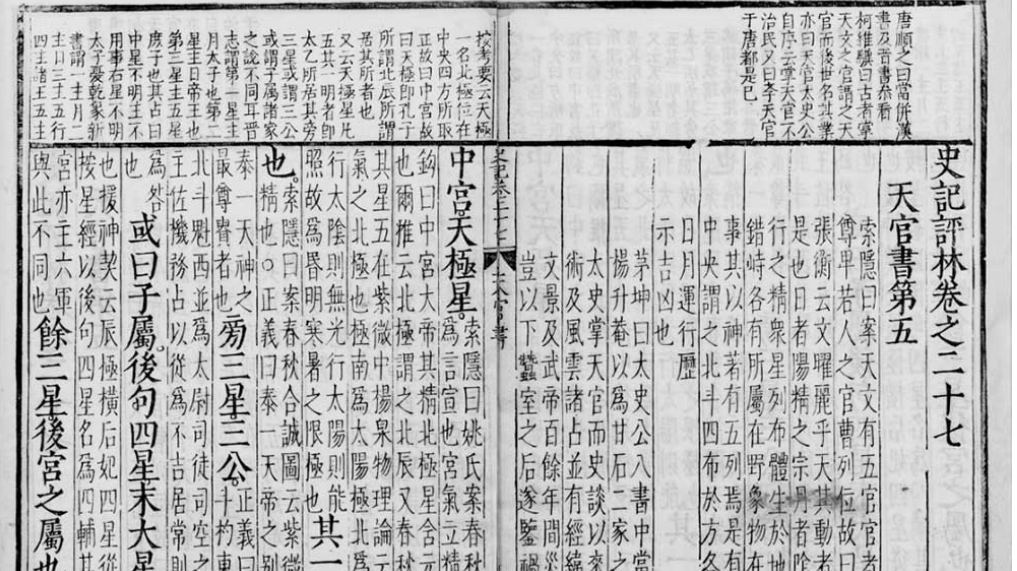

司马迁在《史记·天官书》中从天文和地理——宇宙——演变的角度讲了天道运行的规律,继而从已知的历史大事件“印证”了天道对人道和历史的影响,总结出“天人之际”的规律,他说:“夫天运,三十岁一小变,百年中变,五百载大变;三大变一纪,三纪而大备:此其大数也。为国者必贵三五。上下各千岁,然后天人之际续备。”这在今人看来大有唯心主义倾向,但实则是唯物主义观念,讲的是天人演变之规律。只有明了这个规律,才能通古今之变。

用今天的环境说、进化论、系统论等学说来讲,人类这个物种的兴衰与地球乃至宇宙的兴衰规律是同步进行的。我们暂且借用现代物理学的方法,认同宇宙产生于138亿年前,地球产生于46亿年前,而人类这个物种最多产生于两三百万年前,人类成为文明的人最多也就一万年。在人类产生之前,无数的物种生灭无常,其实都是地球与宇宙这个大系统相互作用的结果。进一步说,恐龙的灭绝以及人类的产生都是地球和宇宙的演变导致的,而不是单纯的地球自身所能决定的。同理,人类的命运也是在这样的演变之中。人类不可能超然存在于地球或宇宙的变化规律之外。如果我们把这样的地球与宇宙交互变化的规律称为天道,那么,人道就是在这种天道中寻找自洽的方式。中国人从上古时代观象授时,认识天道,并在伏羲至黄帝时确立了天干地支的时间观念和阴阳五行的时空运行规律,以此确立了天人合一的理念,并用这样的理念来认识自然、生命规律以及人类的历史规律。司马迁的《史记·天官书》被认为是第一篇以文字记载的天文学作品。在这篇文章中,他用的就是上述思想,可见中国古人的思想与我们今人的科学世界观是高度一致。当然,在另一篇文章《太史公序》中,他还讲了从伏羲以来历代天官(天文学家)的名称,同时讲了他们家本来为天官世家,“世序天地”,可在“周宣王时,失其守而为司马氏。司马氏世典周史。”所以成了史家,但是,天官的学问一直作为家学被沿袭下来,这便是他的“究天人之际,能古今之变”的背景和深义所在。

与司马迁的《史记》差不多同时代产生的《周髀算经》,算是真正的数学经典。在这部著作中,作者以科学的方法计算了太阳的周期,以此计算了地球的大小,同时,也计算了人类历史的周期。这就是“天人之际”的变化之道。所以说,“中国没有科学”和“中国人的思想缺乏科学基础”这样的说法都是错误的,是对中国文化的误解和浅见导致的,自然也是“五四”时期为了接引西方文化而采取的一种遮蔽方法,但后世的人们居然信以为真。中国到近代还有发达的天文学,很多文人都首先要学习天文、地理,然后才能“中通人事”,是一种系统知识,反而是现代以来我们文科基本上放弃了科学学习而进入一种纯思维的活动中,而我们的学术分析也基本上进入一种已有文字的考据中,不能直接进入上古圣人的思想中,导致我们对中国文化产生极大的歧见。这是分科导致的,当然也与我们过分迷信西方人的学术思维、知识系统有关。

以司马迁的天人合一的史观来观中国历史之变化,几乎吻合。自周公至孔子五百年,孔子至司马迁、董仲舒五百年。这是《太史公自序》中讲过的。自其后五百年间,是佛教进入,要找一个经师大概就是鸠摩罗什了。鸠摩罗什是把佛教中国化的大知识分子,他翻译的佛经深切中国文化的精神命脉,他创造了一系列新的词汇,丰富了中国的人语词,并以此改变了中国人的心性与日常生活。此后再五百年,是程朱诸子兴起,理学重振圣教。再五百年,是王阳明。再五百年就到了现在。恰好又是西学以入,中国文化确实到了大变革的时期,是要整合世界文化而重振旗鼓的时候了。

若观近代以来中国之变化,也是一目了然。从1900年庚子年计算,至今恰是120年刚过,两个甲子年,可以看出中国文化的命运。若从辛亥革命计算,则是110年,从现在往前推十年刚好为100年,乃是共和国的命运。若从中国共产党成立之时计算,恰好100年刚过。若从“五四”新文化运动计算,则是文学的百年命运。前两者我们暂且不管,单说文学的命运,我们有钱理群先生的《现代文学三十年》,此后是改革开放前三十年和改革开放后三十年,加上一些过渡期,便是百年。新时代则是另一个三十年之变,我们正处于其中。这便是司马迁所讲的“三十年一小变,百年一中变”的历史规律。中国古人也总是讲,“三十年河东,三十年河西”,可见,这基本上成了中国文化之心法。

百年以来,中国用马克思主义和西方引进的科学、人文发展了国家和社会,也使中国从站起来到富起来,当下正处于强起来的过程之中。但百年一变,正是中华文明复兴之际,是中国传统文化进行创造性转化和创新性发展之际。这便是中国文学乃至文化之变的大背景。

(图为《史记评林》)

三个轴心时代

再来看世界史的进程,或者西方文明史进程。很多人可能认为,司马迁与《周髀算经》中的这样一种天人关系只适合于中国,不适合去分析西方乃至人类历史。但如果我们认真去对比中西方的历史节点,就会发现历史规律甚至进程惊人地一致。目前来看,历史文化学者们普遍认同古埃及、古巴比伦甚至古印度的文明,单从文字发明来看,基本上五千年左右。过去西方人不认可中国的文字也有五千年历史,从考古来讲,确实拿不出像样的证据,但从另一些伏羲关于四时八节以及黄帝关于天干地支的发明来看,那时应当产生了文字,因为这些文字至今在用,且极具形象与理性精神。此外,彩陶和岩画上的符号也是证据之一。这不是本文讨论的主要问题,本文只是想说明人类很多文明其实是同时发生的。我把它称为人类文明的第一个轴心时代。

第二年轴心时代是在第一个轴心时代2500年之后,也就是中国的诸子百家和西方诸子时代。这才是雅斯贝尔斯所讨论的不可思议的问题。他说,在世界各地来往极少的情况下,出现了一系列的大哲学家,他们发明的思想我们今天仍然在使用,且仍然是核心思想。在诸子之前,我们很难用500年这样的历史周期去历数先圣们的名字。那是被我们称为洪荒时代的记忆。但雅斯贝尔斯所讲的第二个轴心时代以来的历史是清晰的,可以分析的。有人建议把中国的轴心时代再往前提五百年,即周公创立周礼开始,但西方的文化史就显得有些混乱。我们看到,古希腊文化从泰勒斯、赫拉克里特到苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,经历了近三百年的历史,这里面我们到底以谁为重要标志呢?大家都认为是苏格拉底,事实上如果仔细考察,苏格拉底、柏拉图以及亚里士多德更加类似于庄子、子思、孟子、荀子等,进入到了另一个纯思想者的行列,他们讨论的是神、灵魂与知识,而泰勒斯和赫拉克里特所开创的那样一种科学的探索世界本源的理性精神和逻格斯中心主义观念,其实恰是古希腊精神的核心之一,更接近于世界的科学本质,与孔子晚年探索的《易经》同理。再往前推演五百年,就进入《荷马诗史》记述的荷马时代,也被称为英雄时代。那时的古希腊文明是爱琴文明的一部分,是克利特文明的继承,也被称为迈锡尼文明。但亚里士多德之后便进入乱世,可称为亚历山大时代,之后就是罗马时代,希腊文明也被罗马破坏性地继承为罗马文明。这几个时期经历了五百年,便到了罗马哲学家西塞罗的出世。西塞罗与董仲舒、司马迁大概同一时期。之后又是罗马文明与从西亚来的基督教文明交汇。

有意思的是,基督教耶稣诞生于公元元年,在罗马传教的时间在一世纪上半叶,而恰好中国接受佛教也是在那时候。那时,民间已有传播,官方正式接纳到了公元64年。汉明帝做了一个梦,梦见一金人,有大臣认为是西方神佛想来中土,于是派人去西方迎请佛教。这种文化自信与唐代玄奘西方取经是一样的。到鸠摩罗什被后秦迎为国师时是一个阶段。同一时期,君士坦丁大帝也把基督教确定为罗马的国教。在这五百年内,罗马完成的是古希腊哲学与基督教的融合,更确切地说是用古希腊哲学来解释上帝精神。在中国,佛教也由道教进行解释,并与儒家学说逐渐融合。有意思的是奥古斯丁几乎与鸠摩罗什同一时期。此后,西方世界是长达1000年的中世纪,由基督教精神来统摄,古希腊、古罗马的精神逐渐萎缩,一直到文艺复兴。而中国则不同,鸠摩罗什五百年之后,北宋五子崛起,程朱理学兴起,儒家得到再一次中兴。公元1500年左右,欧洲世界迎来文艺复兴,究其本质,是古罗马精神的复兴,基督教得以遏制,西方人的人性得以恢复,欲望世界得以张扬。随后便是大航海和地理大发现、新教改革、资本主义的崛起、欧洲疯狂殖民世界和美国的崛起。这就是这500年的历史,也被历史学家公认为是海权文明时代。这种每隔500年一个文明时代的大转折在斯塔夫里阿诺斯那里无意中得到了有力的证明。

斯塔夫里阿诺斯的《全球通史》分为上下册,上册是公元1500年之前的历史,被定义为陆地文明的历史,所以丝绸之路是人类文明交流的伟大通道,而公元1500年以来则是海洋文明的发展史,大航海、地理大发现、资本主义、美国的崛起等都是这五百年的事情。最为重要的是,世界史也是在此五百年内由欧洲人书写,亚洲人处于被殖民的对象,未有参与其中。所以,在萨义德看来,西方世界普遍存在对东方世界的妖魔化观念,于是他写了《东方主义》和《论知识分子》,以此来号召人们与欧美中心主义世界观、历史观、文化观进行抗辩。事实上,二十世纪以来西方世界的哲学、共产主义运动、亚洲的崛起都是对西方世界五百年来积累的历史惯性的反抗、革命和改变。

用司马迁的观点来看,五百年一大变,如今,这个大变局已然来临,整个世界由此也将进入一个新的历史阶段,即与东方世界重新发生冲突、融合与重建的新阶段。而东方世界早已被西方世界强行殖民或半殖民化过,同时也自觉学习过西方文化,中西方的融合在东方世界已经成为一种大趋势。过去的东西方冲突主要表现为基督教世界与伊斯兰世界的冲突、美国与苏俄之间的冲突,新冠疫情和俄乌冲突以来,西方世界对中国也产生了前所未有的警惕与遏制。这说明东方世界在强力崛起,西方世界在竭力维持一种欧洲中心主义观和世界一元论思想。按照司马迁的观念,这是徒劳的。这是人类的妄念。世界之大变并非简单由人类在主宰,而是天人共同演变的结果。

但是,这种冲突、融合与变革、新生将不仅仅发生在大国之间,也将发生在各种国家与团体之间,甚至也会发生在单位或家庭内部,从文学和哲学的方法来看也将发生在每个人的心里。世界变革的车轮在滚滚而过,我们每一个人都这辆列车上,不可能视而不见,每个人都将在这列列车上寻找安稳的位置,并不断地调整姿势,平衡自我与世界的关系。文学必将要描写这种现状并幻想未来,这也就意味着中国文学乃至世界文学都将或宏观、或微观地讲述时代巨变中的人类生存境遇。这就是世界文学的内在性之变。

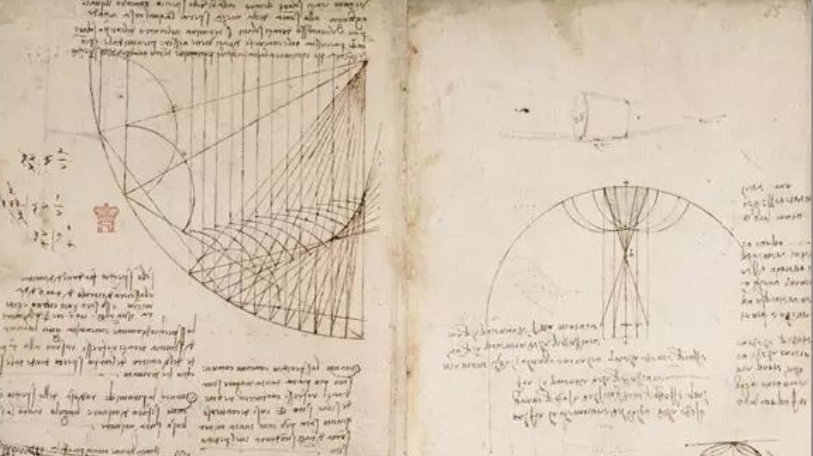

(图为达芬奇的笔记)

文学与文化之变

这样一种对历史的梳理不是我们一般惯常的政治经济学的方式,而是文化道德的方式,亦即司马迁开创的一种史学模式。这种模式是基于把人定义为一种文化道德的存在,这也是人之为人的真正尺规。这种方式不再以某个政治人物或历史事件为标志,而是以某个对人类道德文化发生极为重要影响的圣人或哲人为标志,或者说以某种文化转向为标志。用这样一种方式就可以清晰地来考察文化的变化,亦即“通古今之变”,而这种“变”是真正的人之为人的精神之变,是礼仪道德的生、旺、衰、死和再生之变,是人心之变,是历史的本质之变,是历史更替的内在之变。

对于中国文学来讲,过去百年几乎是在西方文学的观照下进行的创造,即使是社会主义文学也带有从欧洲引进的马克思主义理论的指导,比如社会主义现实主义文学、典型形象和典型环境等理论。改革开放以来的先锋文学、现代文学、魔幻现实主义文学、新写实主义文学、美女写作等都是在西方文艺思潮的影响下生成的。进入新时代以来,我们说,马克思主义的中国化是与中国传统文化相结合而走向深入,时代的文化与文学艺术又何尝不是。但过去十年显然只是一个开始阶段,中华文明的伟大复兴必然是伴随着中国传统文化的现代创新和吸纳世界文明的和合胸怀而展开的,绝不是复古。如此,我们便会想到唐代韩愈引领的一场声势浩大的古文运动。在那场运动的背后,是另一个西来的文化——佛教的强力展开,作为中华文明的儒道文化尤其是关注世俗民生的儒家文化被抑制。如果我们有时间看看唐人编的《广弘明集》,就可以从其序言中看出一端。对佛教的尊崇,对儒家和道家的极力贬斥可谓开宗明义,显而易见。这便是唐时为什么会有韩愈重新提倡儒家学说,在文学上则表现为古文运动。

如今,来自整个世界的文化资源——西方文化、伊斯兰文化、印度文化、美洲文化甚至非洲文化——都在这一百年内在中国这个广阔的场域展开,被我们一个个认识并吸纳,我们已然像雅斯贝尔斯说的那样“心怀世界”,有“世界公民”之理念。大部分家庭都把孩子送到国外去求学。但是,在这种广博的吸纳中,中国的社会问题并没有得到解决,中国人从站起来到开始富起来,成为世界瞩目的国家,而中国人的精神道德、社会生活乃至家庭和个人生活中的问题则越来越突出。此时我们会想到还有一种文化一直被我们有意识地忘却或抑制,这便是中国传统文化。中国越是发展,中国人就越是怀念自己的文化之根。

相较西方文化而言,中国传统文化是一种文史哲乃至科学不分的综合性文化,是一种感性与理性共通的文化,仍然是一种阴阳合和的精神统一体。我们对它的认识大多停留在“五四”时期要革其命的那一刻,只认识到它的缺点、不足、僵化的一面,只知道它有束缚中国人人性和创造力的一面,这是中国传统文化发展到末端的表现,并未认识到它的另一面和诸多优势,更未认识到它的全貌。所以,中国古代文学在进入现代以来也被西方文化和文学进行了一次长达百年的格式化处理,在分科以后就与历史、哲学乃至科学分道扬镳了,文学只剩下修辞,没有思想,没有世界观和方法论,只有自我的感思,而这些恰好与近现代西方的文艺思想吻合,所以中国传统的文艺理论也没有多少资源供批评家使用,大家就都用西方文艺理论来进行批评,并指导当下的文学创作。这就是说,评论文学的尺子都交给了近现代以来的西方文艺理论。这是我们近百年以来的文学状况。

但是,随着中国传统文化的全面复兴,随着我们对中国文化世界观、方法论、伦理观、自然观、家庭观以及生活观的进一步理解、认同,百年来引进的西方文化与文学将会融入这场洪流,那么,中国人将迎来一场伟大的文化融合运动,文学将在这样的运动中继续担任先锋官的伟大使命。此时,我们也许会想到欧洲文艺复兴。那也是欧洲被外来的基督教文明掌灯一千多年之后,欧洲人重新发现了古老的罗马文化,看到了优美的拉丁文,最重要的是看到了古希腊文化的光辉与蓬勃的生命力,于是,一场向着复古之路而进行的文艺复兴就此开始了。但是,我们要明白,五百年之后,这场运动在彻底解构传统的一切价值之后,将西方人推向荒谬、虚无的精神荒原上,西方文化也在极力寻求新的文明之路。近百年来从尼采、海德格尔、萨特、加谬、卡夫卡、贝克特、波德莱尔、艾略特的哲学与文学可以看出,西方精神出了巨大的问题,但是,心向西方的中国作家、批评家以为这是世界的正向大势,随波逐流,人云亦云。他们的追问成了我们的追问,他们的迷茫也成了我们的迷茫,但是,他们没有出路,被我们认为自己也没有出路。这是最大的迷障。此时,东方的思想,尤其是复兴中的中国传统文化必将能回答来自西方世界的问题。

显然,当我们论述到此时此刻,已经不能简单说我们在用中国史学的方法在理解世界,中西方的历史进展惊人地向我们显示了它的共通性,显示了司马迁讲述的天人之际的规律性。从西方的历史来看,人们把重修辞的文章归为文学,而把重义理的文章最为哲学,把重事实的文章归为历史。这种分类在中国古代文学这里得以综合。《三国演义》开篇有言:“天下大势,合久必分,分久必合。”文学也一样。中国文化从天地人的宇宙世界、到国家和社会、到家庭和个人一直是一个大一统的局面,是寻求阴阳和合、物我合一、灵肉不分的整体性文化,只不过在在这种整体观中,文学常常表现为质与文——亦即义理、事实与修辞——的偏重不同而异,始终在寻求一种中庸之道。文艺学的终极目标也是这种中庸之道。

或可预见,一场文学、历史、哲学乃至各个学科的新的叙事将从此展开,一种新的整体性文化将再次集合而走向未来。文学,将凝聚中国人乃至全人类的情感、理想和观念,用古老而簇新的修辞重新去发现世界、重建世界。

(原文刊登于2023年8月11日《文艺报》发表时有所删减)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司