嘉庆二十五年正月初十,徐松向伊犁将军晋昌等好友辞行,踏上了归京的路程。因是赐环归京,行程便不太紧张。经过敦煌时,徐松特意到莫高窟参观,在睡佛洞外得到了《周圣历李君重修莫高窟佛龛碑》《元至正造像记》和《唐大历李府君修功德碑》,并详细记录碑文中有关敦煌的历史地理等文字。

这年九月,徐松抵达了京师。已是不惑之年的他,心中满是感激。徐松夜以继日,帮助松筠认真审校《伊犁总统事略》,并于十二月完成。此时,松筠升任热河都统,便向新即位的道光皇帝“恭进所纂《伊犁总统事略》十三卷”,并得到嘉许和赞赏,“赐名《新疆识略》,御制序文,付武英殿刊行”。作为撰者,徐松也受到道光帝的召见,因“奏对西陲情形甚悉,赏内阁中书”,复起被用了。内阁中书虽然清苦的差事,但得到这样的褒宠,是徐松没有料想到的。所以,他一干就是十五年。道光十六年后,徐松在仕途上一直很顺当,隔两三年就获得一次升迁,先后升任礼部祠祭司主事、礼部铸印局员外郎和都察院监察御史。道光二十二年七月,徐松外调为江西道监察御史;十二月,转任江南道嘉兴知府。因回避本籍,随即改派为陕西榆林知府。

道光二十三年二月二十八日,徐松抵达西安,在城内租下几间房子,安排家人暂住。数天后,便带仆从四人,一路涉川越岭,于三月二十五日抵达榆林。徐松在给同年进士特登额的信札中虽言“通省皆称著名苦缺,多有托故不到任者”,但自己却是恪尽职守,勤勉为政。道光二十七年七月,林则徐在给道光帝的密奏中称徐松是“通省知府之最”。

在陕西,徐松与客居西安的张澍来往过密。虽为同龄人,却对张澍在西北历史地理研究方面取得的成绩非常尊崇,曾致信说:“老前辈大人杖履秦风,优游岁月,图书插架,著作等身,真可谓身名俱泰、心迹双清者矣。”并对门生周腾虎说:“关中宿学,惟张介侯可谈。”张澍是甘肃武威人,字百瀹,号介侯。乾隆五十九年(1794年)中举,嘉庆四年(1799年)中进士,入翰林院庶吉士,充实录馆纂修。历任贵州玉屏、四川屏山、大足,江西永新、临江、泸溪等县令,以缓漕免职。晚年客居西安城和乐巷,从事学术研究和整理刊印著作。刊印有《养素堂文集》《养素堂诗集》《二酉堂丛书》等。张之洞《书目答问》将其列入经学家、史学家和金石学家。

徐松、张澍是这一时期西北史地学研究领域的领军人物。尤其是在西夏史方面,俩人都是学界翘楚。徐松著有《西夏地理考》,可惜未能刊行。而张澍所著的《西夏姓氏录》附录于《辽金元三史姓氏录》之后,辑成《姓氏五书》刊行,其姓氏研究被后世学人称为“绝学”。

道光二十四年二月,张澍将《西夏姓氏录》寄呈给榆林府衙的徐松审读。不久,徐松便回信,说“展卷紬绎,欢喜无量”,并提出了几条建议:

一、《旧唐书》载羌姓有细封氏、费听氏、颇超氏、野辞氏、房当氏、米禽氏、破丑氏,此其最古者。宋之李显忠,羌人也,其行状载曾祖母野氏,当亦羌姓。均宜补入。

二、文字异同,如叶里疑即耶律,把里疑即把利,只应增注,以省重出。

三、唐兀乌密氏,元灭夏后,称其人为唐兀,载于《辍耕录》所记色目三十一种中,乌密即於弥,不得以唐兀乌密为氏也。西夏之俗,以旧羌为蕃、河西陷没人为汉。将来成书时,或以蕃汉区分较为明晰。惟有仕于元,史传明著为唐兀人而无姓可纪,如察罕、暗伯、朵罗台、星吉、拜延、野仙、普化、买住、伯颜、丑闾、明安达耳、塔不台、琏赤、重福、哈石、霸都儿、完者、不花、昂吉之类,当何叙述,尚希明以教我。

——《与张澍书》

张澍收到徐松寄来的信函后,随即进行考证,并3次致书徐松就西夏姓氏进行探讨,还指出了徐松信函中提出的关于西夏姓氏的一些错讹。

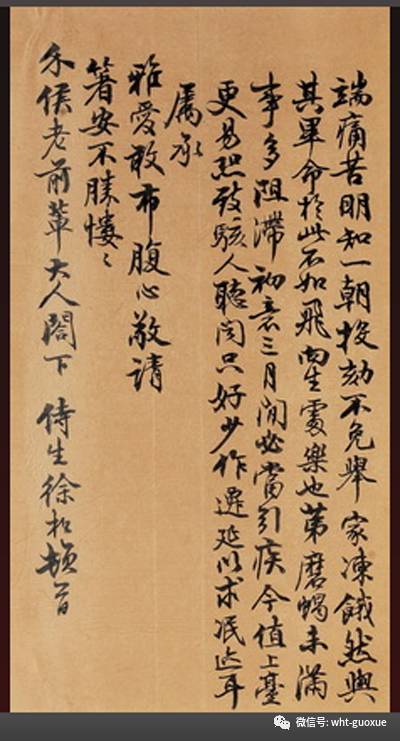

徐松笔迹

嘉庆二十五年二月,在同年好友、代理陕西巡抚邓廷桢的推荐下,徐松署理延榆绥道一职。因未在榆林府衙,张澍写给徐松的那3份信函在辗转数月后才被收到。在给张澍的复函中,徐松以非常诚恳的态度,坦言自己的错误,并提出了一些新观点:

《西夏姓氏》谬陈管见,正误订讹,殷殷教诲,如羌人不皆在河西,及耶律转为移剌,真可谓振若发蒙。细封、费听八姓在西夏未有国之先,不应列入,此著书限断之例,松未之思也。元平西夏,始称其部众曰唐兀氏,是唐兀之名起于夏之既亡,今以不载西夏以前八姓例之,则在西夏以后之姓亦可不载。第唐兀之与畏吾,确然有别,故《辍耕录》于三十一种色目中,区分为二,非可比而同之。来示以拓跋非党项羌,考《旧唐书》云:“隋室乱,拓跋赤辞为吐谷浑臣。唐贞观初,诸羌归附,赤辞不至。”又云:“贞观八年,讨吐谷浑,李靖赂党项,使为乡导,与赤辞盟而遣之。”赤辞之后徙庆州者,为东山部落,居夏州者,为平夏部落。拓跋思恭即平夏之裔。以此观之,拓跋虽有李、赵赐姓,然不可谓非党项羌矣。元人多以五色命名,来示以察罕为汉白姓,鄙意亦不谓然。察罕帖木儿封忠襄王,元张仲举有挽忠襄王诗,而《杨铁厓集》则作《悼李忠襄王诗》,可知察罕帖木儿之为李姓。扩廓实察罕之甥,故《明史》称为王保保,今以扩廓父姓察罕,非也。且蒙古语以察罕为白,失剌为黄,若果察罕可称为白姓,则居宁夏之夏忠定公失剌姓杨氏,岂得改为黄氏乎?总之西夏之书一无存者,即元代载籍此间亦□□多有,掇拾畸零,非可仓促为之也。

——《再与张澍书》

这年冬天,徐松再次致书张澍,向老朋友吐露自己出仕榆林后的苦闷之情,言:“(自己)疏野性情,不耐簪组。到此两年,虽曲意俯仰,而终日怅怅,如有所失。遂至万病皆生,无端痛苦。明知一朝投劾,不免举家冻饿。”足见徐、张俩人感情深厚笃实。此时,徐松正在撰写《元史西北地理考》,对“曲先卫”的沿革和里至不能确定,便一并致书求教:

明之曲先卫,由元制而设。据《明史》,其卫属西宁,故《肃州志》以为在敦煌南山。第近读《元史》,虽未实指其地,然核诸传之文,似曲先之地当与吐鲁番相近,其时称为曲先塔林。《地理志》“西北地附录”,畏吾儿地有塔古新者,疑是塔林、曲先之合音,未敢臆断,敬祈指示。

——《三与张澍书》

徐松、张澍的这些往来书函,不仅透露了俩人精深的史识和考据功力,而且也反映出清代通过书信论学的浓厚学风。

道光二十七年五月初八,张澍病逝于西安和乐巷的宅第。次年三月初一,徐松病逝于京师宣武门南的宅第。两位领军人物虽赍志以没,但并未没有影响西北史地学的发展。道光后期,西北史地学终成为一门“显学”。

(本文节选自《清代学人笔下的河西走廊》)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司