嘉庆九年(1805)秋,张澍结束了在汉南书院的舌耕生活,回到了家乡凉州。这次回乡,他显得格外平静,谢绝了朋友们的宴请,整日待在家里,或侍奉父亲、或饮茶、或作诗、或自省,倒是过得很充实。

一天,苦闷难耐的张澍约请朋友郭楷、何承先、张美如等到城东北隅的大云寺游玩。大云寺始名于唐武则天时。武则天信奉佛教,为自己合法称帝制造理论根据,令两京及天下诸州俱建大云寺,凉州即把前凉张天锡所建的宏藏寺改建为大云寺。大云寺在元末毁于兵燹,明洪武时由日本沙门(僧人)志满募化重建。每至傍晚,寺内传出清远的钟声,与周围景色构成一幅“大云晚钟”美景,为“凉州八景”之一。

张澍等人一路谈笑,不觉已走到寺院深处。突然,张澍看到眼前有一座四面被砖泥砌封得严严实实的亭子。好端端的亭子为什么要砌封起来呢?张澍好奇地询问寺里的主持,主持悄声细语地说:“这是一座碑亭,里面有一块石碑,无人能识得上面的字。传说,凡是打开这个封砖的人就会遭到风雹之灾。所以几百年来,没人敢靠近这座亭子半步。”出于好奇的天性和对古碑石刻的特殊偏好,张澍遂向主持提出要找人来打开砌封看个究竟,并对天发誓,说开封后如有灾祸,全由自己承担,绝不连累别人。在张澍的再三恳请下,主持总算答应了。随着封砖被一点点凿开,一块高大的黑色石碑显露了出来。这就是被史学界称为“天下绝碑”的西夏碑。张澍的这一发现,诞生了一个新的国际显学——西夏学,而且一个“被遗忘的王朝”——西夏,由此拂去历史的尘埃,渐渐在世人的面前清晰起来。

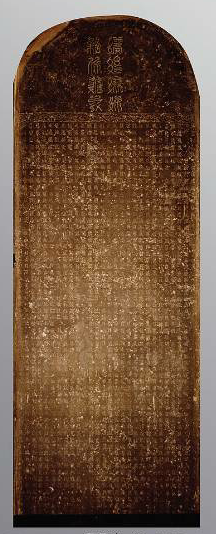

西夏碑

西夏碑全称为《重修护国寺感通塔碑》,刻立于西夏天佑民安五年(1094),即北宋绍圣元年。西夏碑正面刻西夏文,背面刻汉字。碑高2.5米,宽0.9米,厚0.3米。碑首为半圆形,边呈杀角,碑身四周阳刻忍冬花纹。碑座为矩形,束腰、四角削成斜坡状,边沿杀角,大体呈龟形,刻有花纹。碑身正面以西夏文篆字题额为“敕感通塔之碑文”。题名上端是云头宝盖,碑身两侧各有线刻伎乐菩萨,姿态优美,作飞天舞蹈状。碑版四周、碑阳均有线刻卷草图案。正文为西夏文楷书,28行,每行65字,第一行大意是“大白上国境凉州感通塔之碑文”。碑阴为汉文,碑头有小篆题名“凉州重修护圆寺感通塔碑铭”,正文是汉字楷书,26行,每行70字,第一行和第二行的上半段已残缺,共1820字。碑文讲述了一个神奇的故事:凉州城内早在前凉时期(314—376年)就建寺造塔,即护国寺感通塔。传至西夏,寺塔曾多次显灵,如:西羌人攻城时,塔上出现神灯,光焰万丈,吓退了敌兵;北宋和西夏交战时,西夏王到寺内祈祷,每战必胜;1092年,凉州大地震,房倒屋塌,人畜伤亡惨重,寺塔严重倾斜,摇摇欲倒,正在紧锣密鼓准备修复之际,寺塔神奇地自行复位,直立起来。西夏朝野一时大惊,于是皇帝和太后下诏重修寺塔。工程竣工之后,刻石树碑,颂扬寺塔的“灵瑞”和西夏王朝的功德。

西夏碑的发现,令张澍激动不已,在其撰写的《书西夏天祐民安碑后》中写道:“此碑自余发之,乃始见于天壤,金石家又增一种奇书矣!”从此,张澍开始了对西夏历史的探索和研究。张澍原本计划编撰一部西夏史,可惜有一日和朋友们去城北郊的松涛寺避暑,家人将其“六巨束”草稿误认为废纸烧毁,这给他以沉重打击,从此不再编写西夏史。直到晚年编纂《凉州府志备考》时,作《西夏纪年》2卷附录于后。同时,还从姓氏的角度对西夏的历史和文化进行了研究和探索,写成《西夏姓氏录》,作为《姓氏五书》之一《辽金元三史姓氏录》的附录。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司