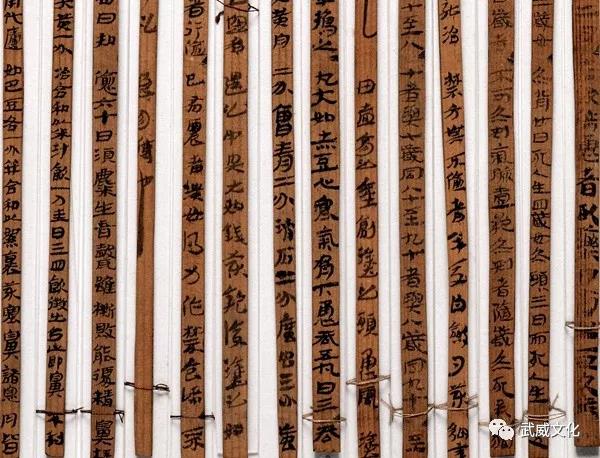

医药简(汉)

我国医学是一个伟大的宝库,医药学具有悠久的历史。早在春秋战国时期已涌现出了不少名医和许多优秀的医学著作。《汉书·文艺志·方技略》尚载有医经7家,经方11家,共达490卷之多,其中包括《黄帝内经》、《神农本草经》等名著。遗憾的是这些医学著作的原书早已失传,我们今天所能见到的是为数不多的先秦医籍,实为后人的辑佚和重编。1972年11月在武威柏树乡下五畦村旱滩坡兴修水利时,在一座东汉初期的土洞墓葬中发现了一批医药简,是现知我国年代较早,保存形式最完整,内容最丰富的临床验方著录,它反映了我国早期医学水平和中医临床治疗的真实情况。国家文物局文物鉴定专家组定为国宝级文物。

这批医药简牍共92枚,其中的78枚被定为国宝级文物。简牍为松、杨两种材质,长23—23.4厘米,宽0.5—1厘米;简身明显留有上、中、下三道编绳痕迹。简宽1厘米者共41枚,呈黑褐色,右侧刻有三角形锲口,以固定编绳。简宽05厘米者共37枚,呈浅黄色,保存较好字迹清晰,除2枚外,皆无锲口,一简书“右治百病方”尾题。简文内容相当丰富,它包括了临床医学、药物学、针灸学及其它内容。在临床学方面,不仅有对疾病症状的描述和病名、病因、病理的记载,还保存有许多治病的方剂即“治风寒逐风方”、“治久咳逆上气汤方”、“治金创止痛方”、“治妇人膏药方”、“治目痛方”等,共30多个,计有内、外、妇、五官、针灸及其它各科内容,保存非常完整。在药物学方面,简中列举了约100多种药物,包括植物药63种、动物药12种、矿物药16种,其它药物9种。简文中还对这些药物的炮制、剂型以及用药方法,服药时间都有详细的记载;在针灸学方面,简文记载了“三里、肺输、泉水”等针灸穴位、留针方法、针灸禁忌等内容。

从简文的整体内容来看,具体有以下几个特点:其一,包含着辨证施治的方则。“辨证施治”是祖国医学的重要特点之一。早在《内经》中就建立起了这个观点。与武威简牍时代相近的张仲景曾提出“观其脉症,知犯何逆,随症治之。”被医学界认为是体现了“辨证施治”的具体方则。从武威医简的内容来看,把这个方则已经具体运用到了临床治疗上。如简中对外感和内伤病进行了区别,并运用不同的治法。其二,在药物学方面的成就。简文中所载的药物共100多种,其中69味见于《神农本草经》,11种见于《名医别录》,另外20种都不见于上列两种草书,这充分说明简牍在某些方面反映的药物学内容,较《神农本草经》有所发展,而且说明这些药物的治疗性能在当时已被人们很好地掌握。值得提出的是,某些药物剂型,在当时就已知道是兼有数种用途。其三,针灸学方面的特点。针灸学在我国具有悠久的历史,《黄帝内经》中就有相当大的篇幅论述针灸。武威医简中的针灸内容虽然比较少,但可以看出当时针灸学的一些片断情况。首先,当时已经有较长时间留针的方法;此外还提到了灸刺的禁忌与年龄的关系。武威汉代医简不容置疑地反映出了汉代医学水平,说明当时中医的临床疗理,已经形成了较完备的科学体系,这在我国医学发展史上的意义自不待言;对于校订古代医药文献,也有不容低估的价值,特别是其中关于针灸穴位及刺疗禁忌的几枚木简,尤为中医学界所珍视。

武威汉代医药简的出土,不仅是我国考古史上的一个重要发现,也是医学史上的一件大事,它是研究我国古代医学,特别是汉代医疗史的珍贵实物资料。同时,本简均为单面、单行墨书,书体以隶为主,兼用章草,洒脱流畅,用笔练达,字里行间闪耀着一种动态美,使人看后难以忘却。书家喜欢用“率意、质朴、粗犷、雄健”八个字概括甘肃汉简的书写风格,这八个字正在武威旱滩坡医药简上得到了淋漓尽致的表现,由此又确定了它在中国书法史上的光辉地位。甘肃省博物馆,武威县文化馆编著有《武威汉代医简》,由文物出版社出版。医药简藏甘肃省博物馆。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司