吐谷浑全盛时期的疆域包括今青海东部,甘肃陇南地区东部、武威地区东部、敦煌和瓜州一带。其王城是伏俟城,位于青海海南藏族自治州共和县。分内外两城,内城东西长200米,南北宽200米。外城南北长1400米,东西残长700米。伏俟城遗址1986年被青海省人民政府确定为第四批文物保护单位。2019年10月7日,伏俟城遗址入选第八批全国重点文物保护单位名单。

一、官制

吐谷浑受汉文化影响较深,政治制度与政权组织多仿中原王朝。其官制有两个不同的阶段。《晋书·吐谷浑传》记载早期吐谷浑政权的官制:“其官置长史、司马、将军,颇识文字。”《旧唐书·吐谷浑传》载:“其官初有长史、司马、将军。近代已来,有王公、仆射、尚书、郎中。”在夸吕时代以前,吐谷浑最高首领往往自号某某将军,某州刺史或某王,史书称之为大人或将。其下有将军、长史、司马、博士、侍郎、别驾等佐官。从夸吕始称可汗后,可汗子弟和有功贵族等被称为王者开始出现,且数量可观,如南昌王、高昌王、龙涸王、定城王、钟留王、广定王、高宁王、赵王、威信王、嵬王、尊王、大宝王、天柱王等等。称公者仅见洛阳公一例。可汗以下官僚除前引仆射、尚书、郎中外,到唐代又出现国相、丞相的官职,各种官僚之职掌大体仿效当时的中原王朝政权。吐谷浑政权的刑律比较简单,只规定“杀人及盗马,死;余则征物以赎罪,亦量事决杖”。

二、经济

吐谷浑的领地多处高寒山区,经济以畜牧业为主。吐谷浑人擅长养马,牛、羊、骡、骆驼数量也很多。作为马背上的民族,吐谷浑人以育良马著称,最能反映畜牧业特点和发展水平的也是养马业,史称其“多善马”。良马品种有龙种、青海骢等,并数次向内地政权贡马。据《魏书·吐谷浑传》载,北魏一次进攻吐谷浑就获其“驼马二十余万”,可见其畜牧业的繁盛。

农业是吐谷浑西迁驻牧于青海后逐渐发展起来的,《魏书·吐谷浑传》载:吐谷浑“逐水草,庐帐而居,好射猎,以肉酪为粮。”《北史·吐谷浑传》记载:“亦知种田,有大麦、粟、豆。”说明大麦、粟、豆等是吐谷浑主要的农作物。吐谷浑境内居住的羌人,除从事畜牧业外,也有从事农业生产的。其农业生产工具略与内地汉族相同。

吐谷浑的手工业水平较高,白兰山出产黄金、铜、铁、丹砂等,随着畜牧业、农业生产的发展和军事需要,采矿、金属冶炼比较发达。主要有采掘、冶炼、兵器制造及金银制作等门类,这些都是战争中不可或缺的行业。

吐谷浑建国初期,以游牧经济为主,有城郭而不居。到树洛干之子拾寅(452—481年在位)时期,开始有了城邑,“起城池,筑宫殿”。见于记载的有白兰城、莫贺川城、伏罗川城、伏俟城、西强城、浇河城、吐谷浑城、树敦城、贺真城、三角城等,其中白兰、莫贺川、伏罗川、伏俟城等为其都邑。丝绸之路中的青海道,又称吐谷浑道,就是从吐谷浑国土上经过,因而吐谷浑一度在中西交通史上占有重要的位置。其商业较为活跃,其商队往来于“丝绸之路”,还与中原保持互市关系,用畜产品换取丝绸等生产生活用品。根据考古发掘,曾在西宁城内出土银币76枚,都是波斯萨珊王朝的银币,由此可见吐谷浑与波斯的商业贸易往来频繁。吐谷浑“国无常税,调用不给,辄敛富室商人,取足而止。”《旧唐书·吐谷浑传》载,这种“取足而止”的无定制的任意征收,其实加重了部族民众的负担。

西宁出土波斯萨珊王朝银币 A、B 面

西宁出土波斯萨珊王朝银币 A、B 面

(来源:海省博物馆)

三、文化

早期的吐谷浑人信仰萨满教及原始巫术,崇拜并祭祀日月星辰、山川大地和英雄祖先。随着与周边各国、各民族的交往日益密切,大约到慕利延(436—452年在位)时期,佛教逐渐从西域和印度传入,信奉佛教的人逐渐增多。夸吕可汗时曾遣使至南朝梁,求释迦牟尼佛像和佛教经论,获得佛像及《般若》《金光明讲疏》等佛经。

吐谷浑通用母语鲜卑语和汉语,其贵族阶层多使用汉字汉语。根据2019年甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群出土的吐谷浑喜王慕容智墓志有关情况来看,吐谷浑似有自己的文字。其墓志左侧刻有两行利用汉字偏旁部首合成的文字,初步判断为吐谷浑文,是目前所见依据汉文创造的年代最早的游牧民族文字。因缺乏文献记载,具体使用情况有待进一步研究。

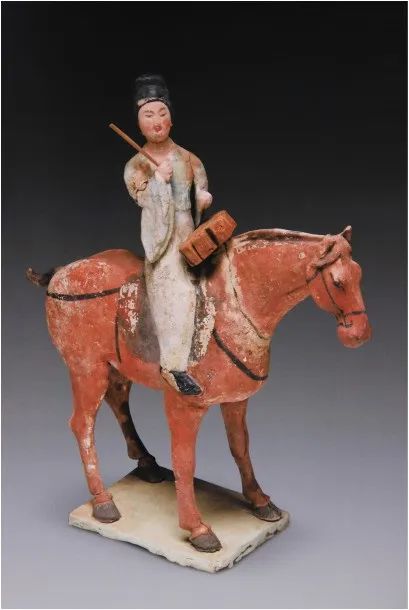

吐谷浑养马业发达,多善马,故其文化生活也与马有密切关系,如住穹庐,好射猎,饮食以肉和奶酪为主。吐谷浑的乐舞文化多来自于马上,即骑马奏乐。他们能把马训练的随音乐起舞,“马上乐”被唐朝乐府收入。因此,吐谷浑也是唐朝著名的乐府名称,即源于北朝的马上乐。因军旅音乐皆奏于马上,名曰“鼓吹”。周、隋时期与西凉乐杂奏,成为宫廷音乐,唐代时犹存。《旧唐书·音乐志二》:“北狄乐,其可知者鲜卑、吐谷浑……皆马上乐也。”存者如《慕容可汗》《吐谷浑》等,都是著名的鼓吹名曲。吐谷浑还多次向南朝进贡“舞马”,唐开元、天宝年间盛极一时的“舞马”,也深受吐谷浑文化影响。吐谷浑人骑在马上“作音乐”的文化传入汉地后,大大丰富了内地的音乐艺术文化,也由此开创了唐代练舞马的先河,在我国音乐艺术史上写下了浓厚的一笔。

骑马俑

(来源:《王国的背影:吐谷浑慕容智墓出土文物》)

吐谷浑的葬俗、婚俗与鲜卑族相同,死者皆埋殡。吐谷浑人与周边各民族的相互通婚反映出了吐谷浑文化的相通相融。吐汉和亲,最具代表的是隋朝光化公主、唐朝弘化公主和亲。这种婚姻,使中原王朝与吐谷浑的关系日益密切。许多汉人尤其是商队进入吐谷浑“谋生”,大量的吐谷浑子弟也进入中原学习汉文化,双方“不绝于途,进行修好”。

吐谷浑人源自辽东慕容鲜卑,经过西迁到达西北地区后,广泛吸纳了中原民族的生活习惯和审美标准。男子结发、服装大致与中原汉人相同,着小袖袍、小口裤、大头长裙,帽上以罗幂遮住脸容,骑马可避风沙。女子束发,服饰与汉族妇女基本相似,但发式即辫发,以金花为首饰,具有鲜卑遗风。妇女发上缀有珠贝,动则摇曳生姿。

吐谷浑人的民族服饰不仅传承了本民族的袍衫服制,而且在与周边民族的文化交融中不断融入其他民族的服饰文化,逐渐形成本民族的新发饰、新服饰,反映出了吐谷浑文化的丰富多彩。

(本文节选自《武威唐代吐谷浑王族墓葬群研究》一书)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司