1959年,甘肃省博物馆的考古工作者在发掘武威磨咀子18号汉墓时,发现了一组木简,一共十枚,由三道编绳编联,每简长23厘米,宽1厘米。这十枚木简系一完整册书,史学界称“王杖十简”;1981年,武威县文物管理委员会在进行文物调查时,在本地村民袁德礼家又征集到出土于磨咀子汉墓的“王杖诏令册”木简26枚,简长23.2—23.7厘米,宽0.9—1.1厘米,为松木简,每简容字四至三十五字不等。较1959年出土的王杖十简内容更加丰富,编联更加完整,序号清楚,史称“王杖新简”或“王杖诏令册”。本文为了表述方便将“王杖十简”及“王杖召令册”统称为“王杖简”。

一、书法艺术

汉代的书法作品,绝大多数已失传,欣赏汉代书法只能从碑刻、题字及残留的经卷看到它的风采,从文献记载的描述中,想象它的风格。武威“王杖简”的出土反映了当时文字的演变和底层书吏的书写水准,真实地保留了当时的原貌,通过对“王杖简”墨迹书法的研究,可以了解两汉时期书写艺术风格及篆、隶、楷各种书体之间的演变情况。

(一)《王杖十简》的书法艺术

此简抄写风格雄健粗犷,其粗重笔画使用的频率较高,以3号简为例,共34字,有一半的字写得很厚重,除了起首“制”字中的竖画特别粗重外,其他诸如:“丞”“史”“以”“本”“胜”“哀”“小”“受”“杖”“使”等10字的捺笔都特别粗重,再加上“之”“老”二字末笔的肥笔,“皇”“王”“上”三字收尾时厚重的横笔,使简文显得格外厚重。但是,在厚重中又时有瘦劲爽利之处,如转折处的棱角分明,点画犀利,故其文字构形厚而不肥,从而有效地避免了墨色满简的弊病。这种笔法的运用可能与汉代人的书写方式有关,汉代人写字不似今人伏案书写,而是席地而坐,即双腿屈曲呈后蹲之势,这也是礼仪所规,然后一手执笔,一手执简,大多都是左手执简,右手执笔书写,所以字体多呈现左收右放、波磔夸张厚重之态。另外此简虽为八分,但硬折、硬钩、尖撇、捺脚以及横向取势的字形等都表现出明显的楷书字体书写特征,这些用笔与结体方式为后世楷书的发展奠定了基础。

结字上仍然延续秦隶的基本造型特点,结构趋扁,横向取势,这种结构方式在东汉简牍中大量出现。整体造型多为左低右高,左紧右松之形,字与字之间字距紧密,这本是很容易板滞的章法,但抄手在字与字的组合上,又巧妙地表现了文字之间的呼应关系,非常有序地将粗重的字与秀劲爽健的字交互排列,从而富有轻重变化,且节奏鲜明。如“九月甲辰下”的“下”字处理的非常醒目,似和王杖诏书令册“下”“令”“闻”等字长竖笔的写法有相似之处,占好几个字的空间,却不感到突兀,达到了“阔能走马,密不透风”的艺术效果。当然,这也许并不是抄手的特意安排,但这种汉简中特有的“点睛”布局手段很值得书法人玩味。

(二)《王杖诏令册》的书法艺术

《王杖诏令册》简笔法丰富,横画起笔大多逆锋入笔,以圆笔为主如“大”“书”之横,方笔为辅如“再”“元”之横,收笔平出,有的按压收笔已有“雁尾”之状,如“毋”“元”横画之收笔,书写随意但不失法度。点画、竖画以方笔为主,有的以短横为点,如“沽”“酒”之三点。有的以短(长)竖为点,如“尉”之短点,“令”之长点,多有变化。横折转折处除有篆书的圆转用笔之外还有楷书的方折用笔之法,如“再”“守”横折之圆转,“田”“臣”横折之方折。尤其从简文“郡国易然”四字的书写可以窥探出一代书法巨匠颜真卿楷书的取法之源,如“郡”字之右耳旁的悬针竖,“国”字横折的“耸肩”,“易”字下部横折钩的书写和颜体楷书是何等的相似,就是其神韵也不出一二。由此可见我国书法的传承之史,汉唐书法的渊源关系,汉简书法为开创法度森严的唐代楷体奠定了基础。

因《王杖诏令册》简书写在细长的木条之上,受书写空间的限制,加之字体由篆到隶演变的不完善在文字布局上受到一定程度影响,再加上其独特的用笔和扁平的结体,对此简章法影响最为明显,但是我们从其全简来看,《王杖诏书令册》相较《王杖十简》在书写上更加谨慎,除个别字竖画拉的特别长,使整个字重心下移,令整个字有摇摇欲坠之态外,如:“令”“下”“闻”等字和《王杖十简》中的“下”字写法,其余的字几乎大小一致,结体基本以方和扁平为主,比较匀称,每字重心居中,中规中矩。在章法上因受细长木简书写材料的限制,每简只能竖排书写一行列字,所以呈现出纵有列横无行的安排,每字之间上下字距较小,几乎无穿插关系,上下字之间排列井然有序,列与列之间间距较大,整体效果简约大方。其中最引人注意的“皇帝”“制诏”等字的顶格书写,则是汉代“诏书体”的官定书写格式,放在简首,高于其他字体两个位置以示庄重。本简笔画线条相较《王杖十简》比较纤细,所以墨色变化不太明显,但仍挡不住他的秀美灵动,正是这种不加修饰的民间自然书写风格,其呈现出来的艺术效果,令人赞叹。

总之,“王杖简”的出现,在书法史上弥补了汉代书体演变的空白,更正了康有为曾主张的西汉时期“绝无后汉之隶”“盖西汉以前无熹平隶体,和帝以前皆有篆意”的认识,对书法界以前认为的隶书西汉晚期说、东汉说进行了重要补正,体现了隶楷两种书体相互间的演变,为我们今天从事书法理论和书法实践提供了很好的借鉴。

二、技法特征

“王杖简”笔法丰富,横画起笔大多逆锋入笔,以圆笔为主,逆入平出、随意率真而不失法度。点画、竖画以方笔为主,点画多变,转折除有大篆的圆转还有方折,捺画和波挑率意而又不夸张,装饰性很强,从而使线条更加丰富,作品形式更加有节奏感。提按明显,每个笔画开始按笔,后边边走边提笔。轻重方面,横画以提笔为主,中锋用笔,细而有力,竖画和波挑以重笔为主,在一个字中多为主笔,这样一来,每个字内笔画粗细对比明显,且主笔突出,从而丰富了技法,也使字形特征更加明显。章法方面则非常大胆,字间距离和大小有诸多变化,一些字的末笔(如“令”“下”“闻”等字)一笔拉下,打破常规,营造出一种“飞流直下三千尺”的气势。

(一)基本笔法

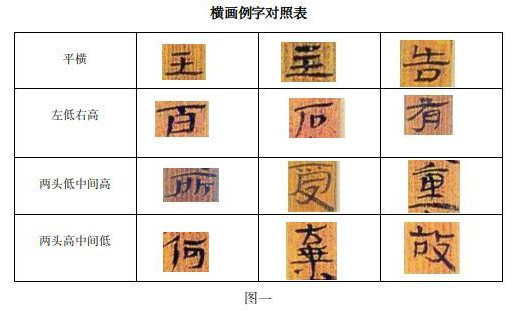

横画:写横画时,逆锋入笔使之藏锋,入笔时笔锋宜浅宜轻。用使转之法使其调锋,调锋后中锋行笔,至笔画末端,笔锋迅速提起,在空中作收势呈水平之状,即为平横,如“王”“主”“告”等字。横画还有左低右高的,如“百”“石”“有”等字,还有两头低中间高呈凸形的,如“所”“受”“重”等字,还有两头高中间低呈凹形的,如“何”“弃”“故”等字,这些均是横画的不同姿态。(如图一)

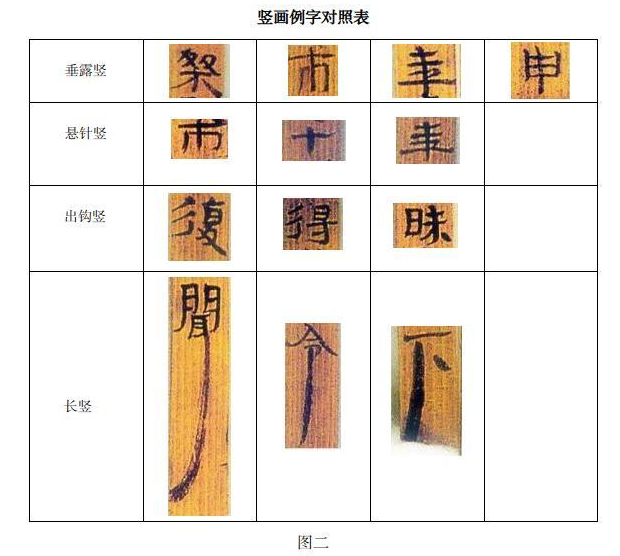

竖画:把横画从左至右方向改变成从上到下方向就成为竖画。写竖画的方法是落笔逆锋向上,提笔调锋,圆笔用转法,方笔用折法,使笔锋向下中锋运笔,至笔画末端。在笔画末端又有几种不同的用笔方法,一种是回锋呈垂露状的,如“桀”“市”“年”“申”等字;一种是不回锋呈悬针状的,如“十”“年”“市”等字;还有竖的另外形态即笔画末端出钩的,如“復”“得”“昧”等字;还有长竖,如“令”“下”“闻”等字,这种竖尽情延长笔势,构成汉简特有的写法,拉下的这一笔,打破常规,写出了率真之气,或许也抒发基层文书工作者内心的情感,丰富了章法。(如图二)

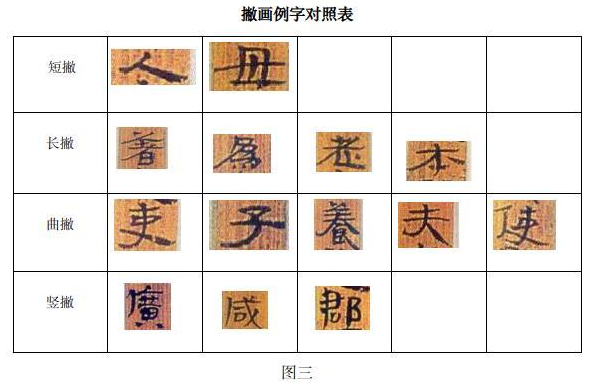

撇画:撇画是隶书的主要特征之一,由于是向左方向运笔,比向下、向右方向运笔难掌握。撇画的落笔与竖画相似,落笔速度稍快些,行笔时,运用腕的转动使笔锋保持在线条的中间运行,短撇如“人”“母”等字,长撇如“著”“为”“老”“本”等字,曲撇如“史”“子”“养”“夫”“使”等字,竖撇如“广”“咸”“郡”等字。(如图三)

捺画:捺画在隶书中往往起到主笔的作用,有时与撇画相互呼应共同构成隶书的风格特征,有时独立成立,对一个字起到稳定重心的作用。写捺画的方法是落笔取逆势,调锋后提笔行笔,用力匀称至捺脚处稍顿后提锋,运用腕力向外迅速送出,笔锋在空中作收势,用笔一波三折。捺画的落笔没有与其他笔画相接时,常作蚕头状,与捺脚一起称作蚕头雁尾,特点是“蚕不双设”、“雁不双飞”。平捺如“年”“七”“有”“上”等字,斜捺如“史”“吏”“天”“受”等字,短捺如“以”“久”“辰”等字。(如图四)

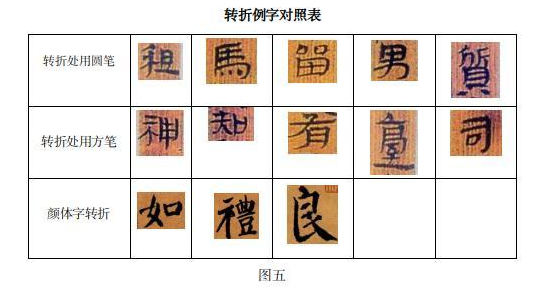

转折、点画:转折之法,转用圆笔、折用方笔。转折是由笔画横竖相接而成的,要留意转折处圆或方的特点。转折处用圆笔书写一笔而成的如“租”“马”“留”“男”“質”等字,转折处用方笔,分两笔书写而成的如“神”“司”“知”“台”“有”等字。其实转折处用方笔分两笔书写此种笔法为后面唐楷的发展奠定了基础,颜真卿楷书的转折就有此种“耸肩”的特点,如“如”“礼”“良”等字。点是各种笔画的浓缩,作点时既要掌握各种点的用笔方法,更要注意与其他笔画笔势的连贯。简册中常常有以点代替横、竖、撇、捺的写法,一点虽小,常能起到画龙点睛的作用。(如图五)

(二)结体

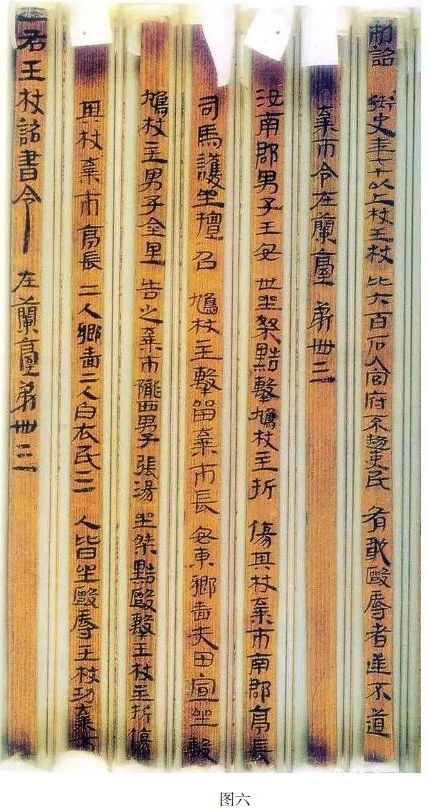

“王杖简”结体以方、扁为主,体势取横势,间有几笔长竖,既增加整篇的趣味,又起到调节整篇重心平衡的作用,笔势连贯。笔画特征虽是笔笔断开而再重新起笔,但在上下笔的起、收之间时有呼应,笔势的连接痕迹明显,此简又十分注意重心平稳的结字原则,每行之间行气取纵势,字与字之间紧密相连。(如图六)

通过分析“王杖简”的书法艺术及技法特征可知,笔法基本属于方圆结合类型的,中、侧锋兼用,但以中锋为主;结体由篆变隶,由长变扁,由匀称变为疏密相间;章法参差错落,字与字之间虽无萦带连绵之势,但却有互为照应的整体之感,即在分散中有聚合,聚合中又各具情态;用墨浓淡得宜,相得益彰。

三、学习简牍书法艺术的体会

由于汉简书法承上启下,开启了后世的楷、行、草书,但限于当时的保存条件,这些简牍没有被更多的人看到,后人只能通过摩崖石刻和拓本、法帖来学习古代经典。简牍书法,都是一些无名书家的手迹,这些来自民间和下层千百万不知名的书家所创立的书法艺术成果,具有高度的艺术性和永恒的生命力,随着历史年代的推移,越显示出它艺术的可贵。

现笔者就如何学习简牍书法艺术,在学习和研究中的一些不成熟的体会,简述如下。

首先,对简牍需要有一个较高的认识。要了解简牍在中国书法史上所占据的重要地位。简牍不仅填补了中国书法史上的空白,而且对研究中国书法书体演变至为重要。另一方面,它使人们认识了中国民间书法在书法史上的作用,也是推动书法艺术的强大动力。从现存较早的民间书法墨迹来看,我省的居延汉简、敦煌汉简,武威汉简、甘谷汉简,这些对书法艺术的发展做出了卓越的、不可磨灭的贡献,那顽强的生命力发放无比的异彩。就整个书法发展史来说,对我国历史上书法艺术的繁华发展所作出的巨大贡献是不容泯灭的。简牍墨迹是民间书法的典范,为开创新一代书风做出了巨大贡献。

其次,简牍书法的学习应具备一定的基本书写技能。学习简牍书法既要具备篆、隶的基本功,也要对行草书有一定的书写技能。简牍中流派众多,篆、隶、真、行、草各体兼备。它既承接秦代篆书遗意,又为奠定汉代隶书的形成真、行、草书开了先河。在纷繁的简牍墨迹中,各种笔法也都已孕育齐备。所以学习者只有了解各种笔法,才能够将简牍贯通于整个书法。

再次,学习简牍书法艺术,也需要注意学习方法。学习简牍书法与学习其他碑帖一样,需要采取临帖、背贴、读帖、习作等几个步骤进行。对简牍特点的认识要着重体会其笔法、笔意和笔势,找出简牍特有规律,并在书写过程中相机运用。 对临简牍,要求达到与原迹形似,形似是指从运笔、形体结构、造型等方面的相似度。初临简牍不要太快,重点留意点画之间模仿与关系,熟能生巧后才能得心应手。对临为了形似,而背临的目的是达到神似。通过背临进一步体会和琢磨内涵,认识和理解简牍的规律性。背临简牍难度很大,因为简牍笔法和结构变化大,时篆时隶,时行时草,且大多墨迹率意急就。虽有部分规整书体,但法度并非像碑帖般严谨。因此,在研习简牍时,读帖、背临、意临互相结合,品味其笔画与字形特征,字与字之间的关系,行与行之间的整体感,特别是其内在神韵。

简牍书法用笔有很多独具特色的地方,如方笔的轻移、重顿,竖笔殊长,波画的恣意飞动等。正是这些别致的笔画驱使,强化了简牍书法艺术的个性效果。对于简牍书我们在学习时要注意汲取其精粹,而不可过分夸大和刻板仿效其特点,要从首行首字起,然后顺行而下,在这运笔的流动中发现节奏的美、气韵的美,这些含有畅达的气息、浓郁的诗情与和谐的律动,是书法艺术的生命线和主要特征。

最后,学习简牍书法还要注意如下几个问题。

一是书写材料、笔墨古今存在较大差异。秦汉时期人们使用的书写材料多为竹木简牍或有少部分在帛上书写,书写工具据出土实物考证多为健毫或硬毫一类的毛笔,笔头短小,中腹较实。而现代人除了工艺品仍用竹木简牍书写外,大部分则在吸墨性较好的宣纸上书写。

二是笔法上的问题。秦汉时期低层官吏的笔法意识并不是太强烈,只是为了完成信息的传达,率意而为,信笔草草,不计得失,远不如我们现代人这样讲究用笔。今天随着时代的发展,各种学书信息扑面而来,用笔方法成了学书人最为看重的技能之一,试想在四尺、六尺大纸上仍用秦汉人简牍书上的用笔方法,可能就会学的南辕北辙,所以我们既要借鉴简牍书法的原始用笔风貌,还要考虑到现代书写料材、工具的变化。

三要对章法进行合理布局。简牍书法都是写在一条一条,或一篇木牍之上的文字,可以先写再编联,也可先编联后再书写,章法几乎固定,但我们现在纸张篇幅较大,以前的章法很难适应今天的材料。要想大胆布局、奇特构思,或写出灵活多变的一幅书法作品,就需要我们做一番慎思。

作者简介:

王冰,甘肃会宁人,大学本科学历,武威市凉州文化研究院研究实习员。参与完成省社科院单列课题1项,在《青少年书法》《书法报》《丝路视野》等报刊上发表文章、书法作品数篇(幅)。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司