夏鼐

夏鼐(1910—1985),字作铭,初用名夏国栋,至初中时仿其兄夏鼎,改名为夏鼐。1930年夏鼐考入著名的燕京大学社会学系,后转入清华大学历史系。于1934年7月毕业,1935年夏去英国留学,在伦敦大学攻读埃及考古学获伦敦大学埃及考古学博士学位。1940年在埃及开罗博物馆从事研究工作。1941年元月归国后,曾任中央研究院历史语言研究所研究员。1944年夏鼐与西北科学考察团的向达主要负责甘肃境内考古。1948年,他在《中国考古学报》和《历史语言研究所集刊》发表《武威唐代吐谷浑慕容氏墓志》等文。

1943年,夏鼐经朱家骅推荐进入史语所,在中央研究院历史语言研究所的创办者、历史学家傅斯年和中国现代考古学之父、时任中央博物院筹备处主任的李济等人的共同商定下,将年轻的考古学家夏鼐作为进入西北考古的重要人选之一。

1944年4月4日,夏鼐从中央研究院历史语言研究所所在地四川李庄飞抵兰州,和考古学家向达、阎文儒等人结伴,组成了北京大学文科研究所西北科学考察团。他们由兰州至敦煌,开始了历时两年的考察活动。在考察组中,向达是著名学者,此前去过西北,比较熟悉情况;夏鼐是考古科班出身,阎文儒是向达在北京大学文科研究所的研究生,是向达、夏鼐的得力助手。夏鼐认为阎文儒是“向先生的高足弟子”,“为考察团添一生力军”。夏鼐与阎文儒“一见如故”“合作无间”,“从各种资料记载可以看得出,三人合作十分愉快”。

考察团途经武威,他们来到武威文庙,看到了数块出土收藏的唐代吐谷浑王族慕容氏的墓志铭。考察团得知弘化公主、青海国王慕容忠等墓志出土于武威南山的喇嘛湾一带,以及这里发现墓葬的一些情况后,当即引起了极大兴趣和高度关注。随后,他们决定亲自到出土墓志的武威南山一带进行考察发掘工作。在西北科学考察即将结束之际,著名考古学家夏鼐与友人阎文儒,于1945年10月又返回武威进行了第二次考察,并对武威的吐谷浑墓葬进行了考古发掘。

当时,武威南营青嘴喇嘛湾一带交通不便,生产条件十分落后,民众生活非常困难。夏鼐等人和武威县政府取得联系后,在其帮助支持下,10月7日,驱车前往武威南山喇嘛湾吐谷浑王族慕容氏墓地。夏鼐等人出武威城南门,考察了《捐地修路功德铭碑记》,后到金塔乡公所,会同乡公所事务员又行十里,至武威金塔寺考察后,时日已晚,于是在村内住宿了一晚。

武威金塔寺以南山路崎岖,第二天,夏鼐等人改乘马,又行十里到了南营儿,后又折西行二十里到喇嘛湾,其西山上即是弘化公主墓所在。由于去弘化公主墓需要蹚过南营河,当时水深急湍,夏鼐一行未能考察。于是又南行沿溪水上溯,五里下喇嘛湾,借宿在一户萧姓人家。萧家傍山为屋,其上即慕容忠墓。萧某向夏鼐等人说道:墓葬于民国十六年(1927年)塌陷,去岁有数人,至此挖掘,未及底而罢,此时还有未塌陷的墓室被发掘。于是,夏鼐等人制定发掘计划,先后发掘了两座墓葬。

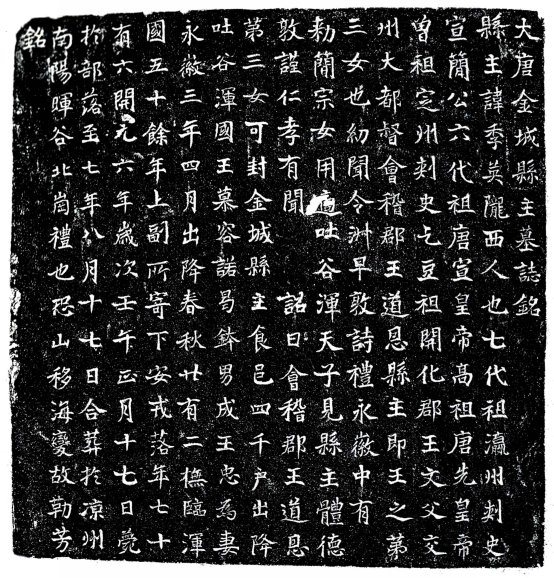

(慕容智墓墓盖、墓志及志侧文字)

夏鼐《西北考察日记》中详细记录了这次考古挖掘:

1944年10月8日,(夏鼐)至上喇嘛湾,住一萧姓者家中。屋在山腰间,其南为村庄,冰沟河由西向东流,经过村中,对岸为变质岩之石山,稍西有一径南通干沟,屋之背后即背面即为黄土之土山,唐墓即在此山上。墓顶离地面约3公尺,墓深为3公尺有余,墓系四方形,每边约4公尺,砖层横卧,叠堆至2公尺许,乃向上作弧形之顶,作成穹庐形,顶之最高处为正方形,由长方砖之侧面砌成,近于六朝砖墓,与晚唐砖墓之水磨平滑者不同。

因为该墓葬之前已被盗掘,余物已经不多,夏鼐当年也有一种“食之无味舍之可惜”的纠结,在1944年10月9日的日记中他记载道:

如果此墓有墓志,由吾人此次一停工,此志不知何日始能出土,十年后或百余年后,有人阅及吾人之记载,知此间尚有一半途停掘之墓,再加发掘而出现,恐在吾辈死后矣。

经过一个晚上的“辗转不能入眠”,夏鼐最终还是决定“仍拟继续工作,掘完此墓为止”,“何不多费一星期之工夫,以免百余年之等候后始能解决此问题。”并因此添雇工人达14人,将整个墓室向下开掘。

10月14日天未亮,夏鼐即起身,与雇工们继续清理二号墓,这次他们有新的发现:

有砖砌成小祭台一……祭坛上乱堆之遗物甚多,木屐底一双,木俑头部及上身颇多,小琵琶及小琴,棋盘,残绢,镶嵌螺钿之木片残片,乱堆一起。小祭坛之西,地上亦有木俑头部,又有木马二,一白一红,颜色不同。

夏鼐在日记中记载:“今晨(10月15日)开工较前两日为早。”“中午发现墓志一方,始知为金城县主之墓。”“掘得此墓志时,阎君(文儒)适以中午收工,由一号墓前来参观,见及大喜,忽失笑云,‘真掘出墓志来’。”“余以半日之工夫,始清理完毕,绘画提取,完毕时已暮色苍茫矣。”虽然又困又累,夏鼐在日记中直抒胸臆,“然精神方面极愉快”。

10月16日,夏鼐在一号墓发掘到慕容曦光墓志,在其日记中写道:

志盖取开后,见志石已裂,上铺淤土上有绢纹,似原来铺有一层细绢,淤土似为后来所积,不见朱红格。……其中一碗,以螺钿镶嵌成纹,最为美观,与日本正仓院之唐物比较,绝不逊色,惜口部稍残破。漆碗保存不佳。此二墓中之漆器,以提取后未能立即加以处置,取回舍后即已损毁,为余最痛心之事。

(大唐金城县主墓志铭拓片)

另外,与夏鼐一同进行考古发掘的阎文儒在其《河西考古杂记》中也对这次考古发掘出的文物进行了详细的整理,兹录如下:

1.金城县主墓

十月九日开始发掘,因墓坑颇大,故所需工人较多……至十二日见底……十五日,清理完毕。

墓室四边围墙,因昔人盗掘,墓砖被拆取,由地面到墓底,仅有0.8米,墓室四面各长4.3米。北壁前有砖砌成的棺床,长于北壁齐,宽1.8米,高0.55米。

殉葬品:

(1)金平脱文马鞍——于墓室东南角下掘出,样式与今日者相同。鞍木质,外涂以黑漆,鞍质已朽,共得三十八块。凑成可复原形。鞍前扶手及鞍后,俱系金平文作成之各种人物、鸟、兽、花草等形。前扶手金平脱文作成三骑士,一骑士乘马作奔状,手持击波罗毬之杖作上举状;一骑士手持击波罗毬之杖向后;一骑士一手执弓,一手执鞭,捶马作追兽状。前有野羊,又有狡猊、虎、羊、鹿,以及雁、鸭等鸟兽,及花草等植物。每一金薄片上,更有极细花纹之“毛雕”,胶粘于木上,然后再髹漆数重。此马鞍可稀世之宝也。

(2)铜马镫二付(副),于墓室东南角拾得。

(3)马颈皮带及铜饰物等,于马鞍旁拾得。

(4)画板数块——当为棺板之拆毁者,俱画花、鸟等粉画。有一长板在棺木第三层上,由北而南、第四板:上画一狻猊,回头作跑状;一独角羊作奔状;次后一狻猊亦作跑状;后一人高鼻,类西胡,右手前举,左手持绳,作追缚状。彩色鲜艳,遒劲动人。诚盛唐时彩画之佳作。

(5)绢裙——在棺床上,第三层木板,由北而南第二块、第三块板上。绢裙为死者所着,虽肋骨等已压平,而绢裙未损。

(6)鞋二只——俱皮底,一拾于棺床上第三层棺板,由北而南第五块板上。鞋面以细布织成者。一拾之于祭台上,鞋面以金线刺成花纹,鞋头俱较尖,与今日之女鞋相同,其长则近二公寸。

(7)似口红物二筒——在绢裙之旁拾得,贮于二竹筒内,外包以绢制成之袋,袋外缝以“花边”。

(8)木屐底二个——一在棺床上,一在祭台上。

(9)锯齿形木条一个——长与棺木齐,上有图案画,及小雕刻物。

(10)开元钱一枚——在棺床上锯齿形木条旁。

(11)曲项琵琶一个——在祭台上,长近一公寸五分。

(12)瑟一具——在祭台上,长近三公寸,可数者,二十弦。

(13)木棋盘一个——在祭台上,画十八方格。

(14)黑漆木碗二个——在祭台上。

(15)女木俑头十余个——在棺床上或祭台上,有双鬟髻、双髻、单髻等各时世妆。

(16)男木俑头数个——在祭台上。

(17)木马俑三个——在墓室东南角下。

(18)木驼俑八个——在祭台上,及东南角上。

(19)金刚力士木俑一个。

(20)镇墓俑一个。

(21)马夫俑上身一个。

(22)长颈小灰陶壶四个。

(23)长颈大腹带耳大灰陶壶一个。

(24)金条片数片——在墓室东南角拾得。

(25)有彩画一公寸长之短木条二十余块——在祭台上。

墓志铭一方,青石质,志底长37厘米,宽35厘米。志文16行,行16字,正书。志盖篆文三行九字“大唐金城县主墓志铭”,简称“金城县主墓志”。周围篆刻十二地支,四隅有花卉图案各一。

2.慕容曦光墓

与金城县主墓仅隔一壑,在县主墓之东山顶上,从10月13日开始发掘。此墓,除前一部分塌陷外,其余部分基本完整。15日下午,掘至置棺的棺床上,棺除两端被盗墓者所毁外,其余完整。外涂以漆,骨架及随葬品散乱,头骨则扔置棺外棺床下,墓志置墓中。墓门向南,用砖封堵,墓道未开启。

殉葬品:

(1)彩画陶壶,于墓门之内稍西,露陶壶一个,外绘以红绿白等色之图案画,绘事精巧,诚属珍品。

(2)漆碗四,木质,外涂以漆,颇精致。其一为莲叶形,口外嵌以银钿;于其面上绘以朱花,更以漆涂之。今外层漆剥落,朱花遂露。

(3)皮马具——系一皮条上,穿以三个扣,另有一金扣,惟此马具不知置马身何处。

(4)陶盘一——内有双鱼纹,涂以漆,其外底为三足。底有墨书,匆匆未能认出。

(5)石条一块。

(6)长方木块一——外涂以漆,饰以赤金花纹及铜饰物于两端。

(7)小马镫一对。

(8)木俑——在西南角,因已腐朽,未能检出。

墓志铭一方,青石质,呈方形、志底边长61厘米,志文23行,行25字。志盖篆书三行九字“大唐慕容曦光墓志铭”,简称“慕容曦光墓志”。四侧各刻石像三人,乃十二辰像,另刻有卷草等花纹。

从夏鼐、阎文儒二人的日记记述来看,此次发掘的金城县主、慕容曦光两座墓葬出土了大量的陶俑、陶马、泥俑、瓷器、陶器、版画、服饰、皮革、金、银器、马鞍、乐器等一大批珍贵文物,均运往南京中央史语所保存。这是第一次正式对唐代吐谷浑王族墓葬的科学清理发掘,对研究唐代吐谷浑历史具有重要的意义和考古研究价值。

但令人意外和惋惜的是,1945年10月发掘工作结束后,夏鼐等人将这批文物带到了南京。迄今,除墓志铭外,这批文物发掘出土后,未能与考古界、史学界见面。

(本文节选自《武威唐代吐谷浑王族墓葬群研究》一书)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司