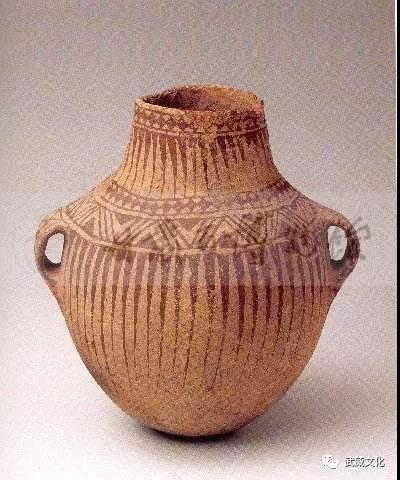

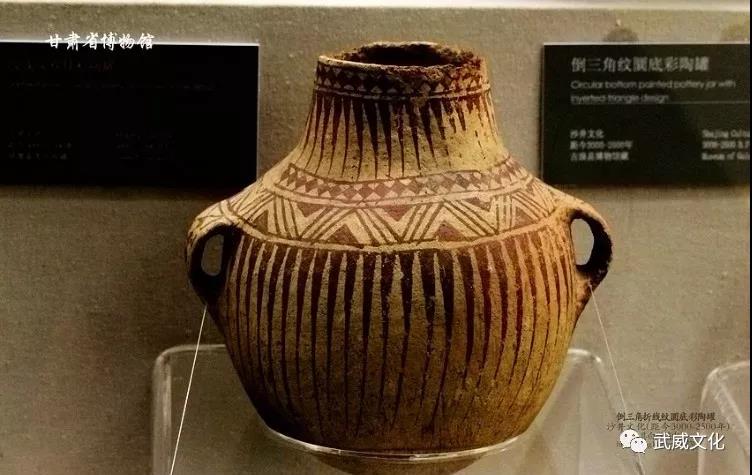

沙井文化彩陶灌

沙井文化彩陶罐

继马家窑文化和齐家文化之后,与我国青铜器时代的年代大约相同的时期,在甘肃特别是河西走廊,由于独特的地理位置和多种多样的生态环境,在这区域性较大的环境中,孕育着浓厚的不同地域个性特色的文化,而在长期封闭的环境中,保持着它们各自不同的特点。在这一时期,甘肃及河西走廊,较为重要的有寺洼、辛店、火烧沟、四坝、沙井文化等五、六种之多。其中的沙进文化,具有个性鲜明、地域界线明确、文化成份单纯的特点,是河西地区,尤其是民勤、永昌、古浪等县分布较广,它代表着这一时期区域及地方类型。

沙井文化的制陶工艺和相邻的诸古文化类型的制陶工艺一样,它是在齐家文化基础上发展起来的。器物主要有夹砂红、褐色陶为主,多为手制,质地较粗糙,器形有单耳和双耳罐、筒形杯和鬲等,有的饰以绳纹或彩绘条纹,三角形或鸟纹等。典型器物为单耳筒状杯、单耳圆底罐、双耳圆底和平底罐。特别是沙井文化的彩陶罐值得一提,其纹饰分写实鸟纹和几何图案两大类。所绘的天鹅、大雁、鹤鹳、野鸭等水鸟形象,姿态优美,灵动传神,其它文化类型彩陶的鸟形纹饰,均难与之相比。几何纹图案则喜用连续三角纹,菱格纹、折线纹,平行条纹和交错条纹,尤其是对各种三角纹的使用,同中生变,变中求同,已达到运用自如,出神如画的境界,充分显示出沙井文化彩陶的独特风韵。武威市古浪县出土的一件沙井文化彩陶罐,具有这一显著的特点,是这一文化彩陶中的精品之作。

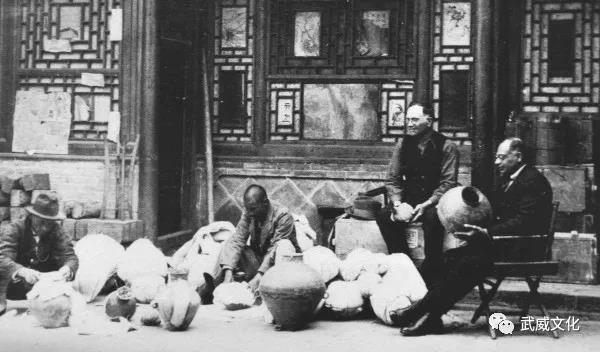

沙井文化于1923年首先发现于武威市民勤县沙井村而得名。时代较晚,大体相当于中原地区西周至战国早期,距今约2500—3000年左右。分布地域范围仅限于河西走廊的民勤、古浪、永昌、张掖、天祝、永登等地。80年代以前,对沙井文化的认识仅限于对零星发现所获得的材料。1979年至1981年,甘肃省博物馆对永昌县三角域遗址及其周围墓地的清理发掘,扩大和丰富了人们对这一文化内函的认识。沙井文化时期,居民生活方式以经营畜牧业为主,兼营狩猎,也有农业和手工业,但农业已达到较高水平。由墓葬中殉牲的牛、马、羊头骨及驴蹄骨可知,其畜牧业以牛、马、羊为主,尤以羊为大宗。由出土的兽骨分析判断,当时骆驼、驴、猪、狗、鸡、也为人们所驯养。手工业生产是沙井文化经济结构中具有非常重要意义的一个组成部分,从出土器物的种类来看,有制陶、冶炼金屋工具和青铜饰牌的制造,皮革酿造加工,麻、毛纺织,革席纺织,骨、角、石临加工等。麻、毛纺织物的发现,肯定了沙井文化时期已有了纺织业的存在,标志着当时人们在服装原料上有了突破性的创造,对畜毛加工纺织较之“食内衣皮”阶段,无疑是一历史性进步。沙井文化时期农业生产达到了较高水平,铁器用于农业生产,有铲、犁几种。永昌县西岗墓地出土的一件铁犁,是“V”字形的等腰三角形,犁面厚而重,就全国范围来讲,时间之早,犁身之大,保存之完好,在所出铁犁中是绝无仅有的。另外永昌县双湾尚家沟沙井文化遗址中发现的三角域来看,当时已建有相当规模的聚落城堡。整个沙井文化遗址出土的石器有刀、斧等;还发现有铜刀,铜三棱镞、铜铃及铜饰件,说明当时已经进入石器与青铜器并用的社会发展阶段。同时也发现过金耳环,绿松石和贝的装饰品;铜器中许多以动物为题材的牌饰和联珠形饰物,明显具有北方草原文化风格。因此,考古界有一种意见认为,沙井文化有可能和匈奴族和月氏族有一定联系,主要是对遗址中发现装饰品及铜饰件而言。

沙井文化彩陶罐的发现,对我们研究这一青铜文化的社会形态、彩陶制作工艺以及彩陶的发展过程具有十分重要的价值。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司