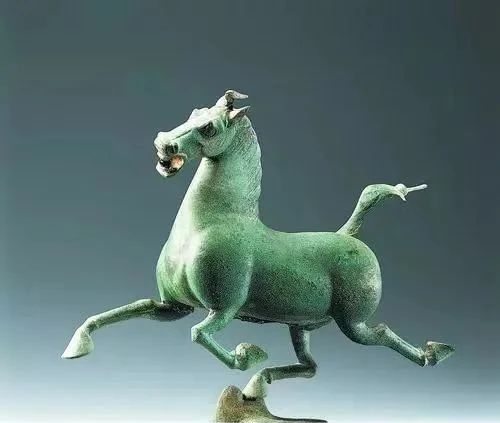

中国地大物博,历史悠久,文物众多,但要说到关于马的文物,最出名的,恐怕要算是甘肃武威出土的铜奔马。它通高34.5厘米、长45厘米、宽13.1厘米、重7.3千克(甘肃省博物馆官网数据),体型不大,却是国内“文物重器”。五十多年来,学术界从历史学、考古学、美学、宗教学、铸造学、畜牧学等多种学科视野对铜奔马进行了研究,取得了丰硕成果。由于这些研究分散于各个领域,所以尚需进一步整合。另外,由于某些问题长期众说纷纭,例如铜奔马主人问题、身份问题、位置问题、称名问题等等,所以尚需进一步探索。本章广泛借鉴现有成果,尝试运用多种研究方法,力求在研究广度和深度方面有所推进。

一、铜奔马的发现与移交

1969年10月19日,星期天。这天上午,武威县“毛泽东思想宣传站”干部党寿山在县城北大街偶遇了金羊区政法干事张有。党寿山在县文化馆负责宣传工作,兼管文物。张有是县公安局的一名公安战士。两人以往曾多次配合保护文物,算是老朋友和老搭档了。闲聊当中,张有提到新鲜公社新鲜大队第13生产队挖战备地道时在雷台下挖出一个“金马驹子”。一听说挖出文物了,出于工作责任感,党寿山当即约张有前往雷台,探个究竟。

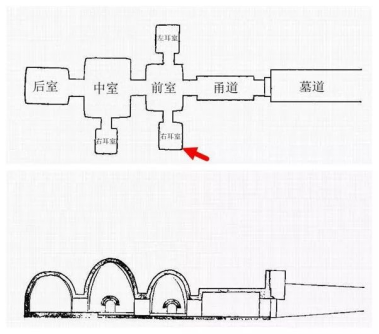

雷台位于城北不远处,是一个高8.5米、南北长106米、东西宽60米的夯筑土台,因其上建有雷祖观而被当地百姓称为“雷台”。

图1:雷台东南角(A处为党寿山所示战备地道口位置,B处为1号墓墓道口位置)

第13生产队办公室就在雷台边上。党寿山和张有先到村办公室了解情况。队长王红上和会计杨发祥在场。他们询问出土文物情况,没想到,对方异口同声地否认,称没有挖出什么东西。他们又要求对方接通墓室内的电源,以便进现场查看,也遭到拒绝。二人只好无奈地退出办公室。

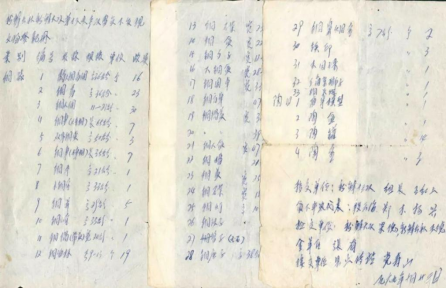

地道口在雷台南壁东部。党寿山和张有以火柴点燃废旧报纸,借着微弱而摇曳不定的光,进入地道。地道从东南向西北方向延伸。走了20多米,他们见到墓室豁口,遂从此处进入墓道的前室及右耳室。(见图2)

图2:1号墓平面及剖面示意图(地道方向和豁口位置如箭头所示)

整个墓室已是一片狼藉。铺地砖被掀开,土被翻了起来,后室几块腐朽的棺材板斜三横四地躺着。除前室尚存的一座绿釉陶碉楼、中室右耳室尚存少量陶器、以及随处可见的铺地钱之外,未见其他随葬品。有着多年文物管理经验的党寿山有一个基本判断:如此大型多室砖券墓,随葬品绝不可能只有现在这些,更重要的随葬品已被转移。

如何才能见到那些珍贵文物?

从地道出来以后,党寿山和张有进行了简单商量,两人一致决定去找公社和大队领导。不一会,他们便把公社革委会副主任王德喜、大队书记李明会请到了第13生产队办公室。经过大家反复动员,队长王红上的态度有了转变。他先是让会计接通电源,带领大家进墓室查看,而后,又令保管打开库房,将相互叠压、细小部件受损的大批铜车马俑和铜质器具从一个压榨食用油的大木箱(大油柜)内一件件取出,展示给大家。

看到文物被如此对待,党寿山和张有感到痛心。看到文物如此之多,且造型优美、制作精良,特别是看到那匹身材矫健的铜奔马时,他们又感到无比兴奋和惊喜。在清点了数目、作了详细登记后,两人要求将所有文物运送到县文物收藏单位收藏保管。

队长王红上虽然口头上答应交出,但心里极不情愿,他原本想着卖掉这些破烂铜器换钱买牲口呢。于是,他采取缓兵之计,以让社员参观为由,一连几天拖着不予交付。这可急坏了党寿山。在那个年代,破坏文物的事情屡有发生。如果不抓紧转移,真不知会发生什么变故。10月23日,心急如焚的党寿山骑车十多公里,到金羊区请张有协助。二人又一起请公社革委会副主任王德喜、大队革委会主任梁德出面,做王红上的工作。

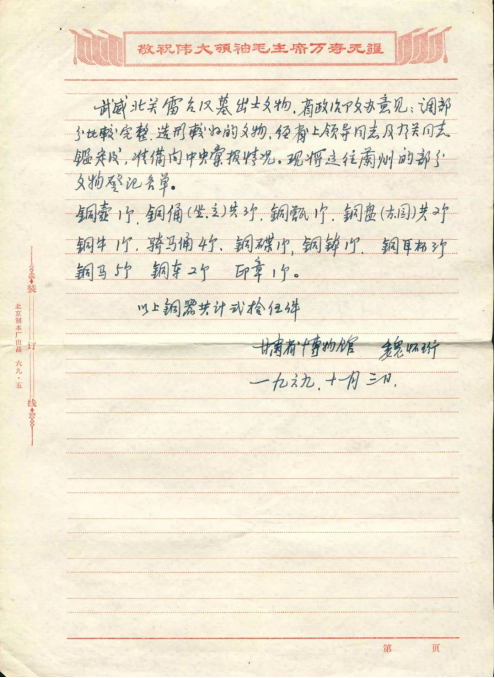

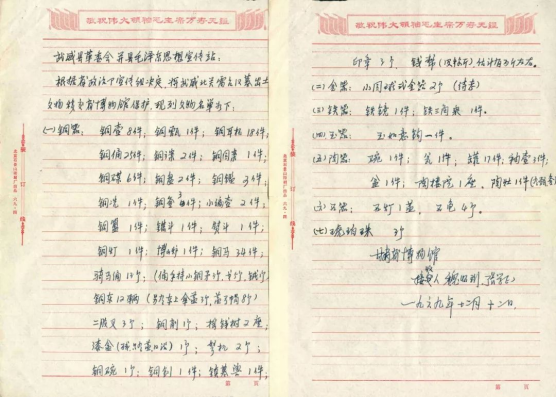

迫于领导的压力,也迫于“破坏文物”罪名的压力,王红上终于同意办理移交。在张有、王德喜、梁德等人见证下,王红上和贫下中农代表段云海、郑才、杨兴将文物移交给县宣传站代表党寿山。移交清册上除列名称、数量外,还有类别、编号、规格、单位等项目。

图3:新鲜大队第13生产队移交文物清册

移交完成后,文物拉到宣传站管理的武威文庙文昌宫西廊房保管。途径宣传站时,党寿山找来一些破旧布料盖住文物,以防别人觊觎,并打电话给省政治部文艺办公室,报告了这一重大发现。当天下午,县革委会政治部主任黄克诚听取了党寿山的专门汇报,决定成立一个由政治部干部寇永倬任组长、保卫部干部张义生和党寿山任组员的三人工作组,继续调查出土文物情况。

10月27至29日,工作组在新鲜大队办了学习班。其中于28日晚上在第13生产队办公室召开了一次重要会议。一些接触过文物的干部、社员,围绕雷台墓葬的发现和出土文物的情况作了发言。发言大致分四个方面:古墓是如何发现的,如何挖掘清理的,出土了哪些文物,为何不上报不上交?党寿山做了详细记录,成为极具史料价值的文献。现转录如下:

王明(社员):我和蔡耀、陈伯祥、史福德、史才、杨胜利、史积德等是刚开始挖的。挖到靠砖的地方,让地富成员出去办学习班,我和会计他们又挖。挖开一个洞,响了一下,我就出来……头疼着去吃药。里面有铜马,给女人们说了。开始我说用砖拦住,再不挖了,会计说要挖,自此后,我再没去过那里。我们1966年招过这个祸,跟上大伙哄(指东岳台下挖出白洋私分的事——党寿山注),给大家交待,对不起党和毛主席。

杨发财(社员):我和会计说已经挖到砖头上了,就再取一下。取开口后,我们用电灯看了一下,是铜车。前脚看着哩,后脚社员就来了。有心报吧,社员们乱进哩,所以就说取到保管室。

蔡耀(社员):王明说开了,杨发财把会计喊来说,把洞往大里取一下。会计先下去,后是杨发财,我还不敢下,灯泡子拿过来,我才下去了。我们看了一下,我就出来吃晌午去了。

杨发祥(会计):地道是8月19日挖的。

王明(社员):是礼拜一挖开的洞,礼拜一是9月20号(实际是22日——党寿山注)。

杨发祥(会计):挖到砖的地方,我到地里喊参加开地富成员会的人去了。杨发财喊我说,洞挖开了,有车哩。我回来,蔡耀、王明在洞口上。王明说:“这是镇物,查住去吧!”

王明(社员):原来有个雷坛哩,我估计挖到雷坛里了。

杨发祥(会计):杨发财进来了,三个人辩着哩。我说“取大些”,取大后拿了个东西拨拉给了下,王明就出去了。我们三个人想:怎么办?不取,当干部的以为是镇物,又不破除迷信了……我就领头先下去,头里是我和杨发财,后头是蔡耀。里面参观了一下,三人就出来了。

从以上发言中,党寿山掌握了如下情况:地道是8月19日开挖的,于9月22日上午发现了墓葬。第13生产队的某些干部社员一发现墓葬,就想自行处理。他们先让地富成员出地道办学习班,只留杨发祥、杨发财、蔡耀和王明四人继续挖墓,以免风声传出去。墓穴挖开后,杨发财喊来中间有事出去的杨发祥,商量如何办。王明主张用砖拦住,不要再挖,并以“镇物”告诫,而杨发祥则坚持要挖大些。双方起了争论,王明愤然离去。杨发祥带头,与杨发财、蔡耀一起首先下墓室“参观”。以“破除迷信”为由,准备提取墓室文物。

杨发祥(会计):下午上了班,我把这件事对王组长谈了一下。蔡耀在门上蹲着哩。我领上王组长挨着参观了一下。那会子我们没主意了,怕人胡动。不是了就取,上级拿就算了,不拿,我们就卖铜,买牲口,当时想了个奸心,想吃个囫囵馒头。我连王组长研究了一下,分头通知挖了的人。我和蔡耀、杨发财进去,我登记,蔡耀、杨发财取着哩,王组长在门上看着哩。以后,朱发元进去了,我又拿灯,朱发元登记。到后来,进去的人就多了。

蔡耀(社员):下午5点钟,说要取这个东西哩,我装着哩,会计、朱发元登着哩,杨发财、蔡金全扛着来。铜坛子里有水哩,有些人舀了些。别的东西完全登掉了,马上的鞍子这些碎得很,没有写,装在麻袋放到库房里了。

蔡金全(出纳、保管、原政治指导员):王组长叫我回来说:“腾两个麻袋去。”我到库房腾了三个后问他:“哪里去?”王组长指着地道说:“这里头进。”我推的车车子,史组长前头捞着哩。到洞口一看,里面绿莹莹的,进去后,杨发财不敢前走,尻子上掐给了一下,倒后缩上来了。我摸了一下棺材板,让杨发财挖,我看下面板上是一层灰,一铁锨扛出来,是三个名章,摔给张万福他拿上;又扛,是手枪啊不是的东西;又扛,是簪子;又扛,是泡儿;再扛,是砖头,挖了两块砖,又抽了两块,我让杨发财用铁锨蹬,我摸是土,就说出去吧。斜里横里地拉了三车车子,一样儿也没差。

杨发财(社员):棺材头上是个大火炬儿,他们说是乌纱帽,是树叶子大的那种花儿叶子,上面是红锈,风一扫,就跌了下来,铁碗碗儿也在上面连着哩。

史祥(生产队领导小组副组长):这事开始我不知道,晚饭后老王(指组长王红上——党寿山注)说:“史祥,这里的情况你知道不?是些铜马、铜车、铜人,再就是些麻钱子。”这时,杨万福、杨兴也来了。我和杨兴等三人下去,里面黑着哩,会计把灯拿回来问:“谁一个?这时候,啥也没有了。”我对会计说:“这个东西不要胡搭手。”会计说:“这个登下账着哩。”我想:集体保管下,没大利也没大害。

听了这些言论,党寿山心里很气愤。古墓葬是当时人们物质生活和精神生活的反映,在清理墓室时,随葬器物一定要注意保持原位,在做好照相、绘图和文字记录并逐件编号后,随标签一一提取。而面前的这几位农民,在本无积土的砖室墓内用铁锨乱翻一通,把排列有序的铜车马俑和大批金、银、铜、铁、玉、石器等,在毫无包装的情况下一古脑儿装进麻袋里,而后又“斜里横里地拉了三架子车”,又颠颠簸簸地拉至库房,倒在油箱里。这样,不但破坏了文物现场,打乱了文物的排列组合,而且使一些易碎的文物损失惨重。马腿、马蹄摔断了,马上所配有的马鞍鞯、镫、缰及全套带衔的马套具碎了,掉了,至于木器、漆器、纺织品等一些容易腐朽器物的残留痕迹,更是无影无踪,致使一些很有研究价值的资料散失了。

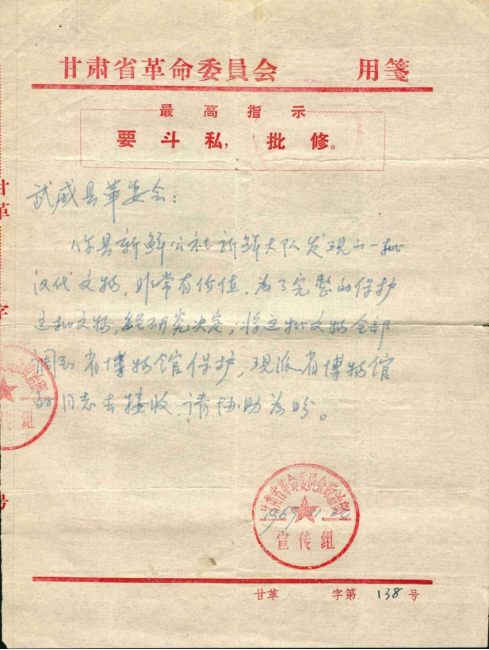

学习班结束四天后,省政治部文艺办于11月3日派省博物馆魏怀珩前来调运部分比较完整、造型较好的文物25件。魏怀珩在接收这25件文物的登记清单上是这样写的:

武威北关雷台汉墓出土文物,省政治部文办意见:调部分比较完整、造型较好的文物,经省上领导同志及有关同志鉴定后,准备向中央汇报情况。现将运往兰州的部分文物登记名单。

铜壶1个,铜俑(坐、立)共3个,铜甑1个,铜盘(方、圆)共2个,铜牛1个,骑马俑4个,铜碟1个,铜钵1个,铜耳环3个,铜马5个,铜车2个,印章1个。

以上铜器共计贰拾伍件。

甘肃省博物馆 魏怀珩

一九六九年十一月三日

据魏怀珩回忆,铜奔马即在这第一批调运的文物中。“经与县文教局协商, 决定将铜奔马和其它不同类型的铜车马各送一辆,带回兰州,向省上领导汇报。当时装了一木箱, 由党先生把我送到武威火车站,车票买好以后,他因有事返回单位了。在起运木箱时, 发生了问题: 文物不能按行李票起运。这个规定我们当时不知道。我只好改乘货运列车, 亲自把这批文物押运返回兰州。”(魏怀珩,1997)

“那时县上没有文教局这样的机构”,党寿山对笔者说,“而且我印象里文物是用汽车拉走的。记不清了。不过,有一点是肯定的。铜奔马不在第一批调运的文物中。它是第二批调走的。宣传站革委会主任杨志远当时问,其它文物可以全部调走,踏鸟的那匹马能否留下来?这句话我记得很清楚。县革委会主任姬治国态度很明确,下级服从上级。就这样,文物全部调走了。那时马还是完整的,鬃毛、马尾是插入式的,没掉。”

11月下旬,魏怀珩、张学正持省革委会政治部宣传组的调运令,来调运剩余的文物。调运之前,党寿山配合省馆工作队对墓室又进行了一次全面清理,且有新的收获。在中室盗洞下的堆土中,清出了一些小件金银器和骨器,在墓门口清出铜镇墓兽,墓道两侧清出部分壁画。

图4:第一批调运文物登记清单

图5:第二批文物调运令

12月12日,党寿山与魏怀珩、张学正共同整理、清点完所有文物后,办理了交接手续。移交文物名单上共列文物189件(不含钱币。钱币以斤计,“估计有百斤左右”)。其中,铜器151件,金器2件,铁器2件,玉器1件,陶器25件,石器5件,琥珀珠3件。连同11月移交的铜器25件,武威县总计向省博物馆移交文物214件。

图6:第二批调运文物登记清单

二、铜奔马遇上“伯乐”

1971年9月中下旬,全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国科学院院长郭沫若陪同柬埔寨王国民族团结政府宾努首相率领的政府代表团,访问中国西北地区。9月17日中午,代表团乘专机从乌鲁木齐飞抵兰州。尽管兰州的日程很紧,郭沫若还是提出,要抽时间参观一下甘肃省博物馆收藏的文物。9月19日中午的外事活动结束后,郭沫若在当地领导陪同下来到甘肃省博物馆。

当郭沫若站在雷台出土的这组铜车马队伍面前时,一下子就被吸引住了。他对那件铜奔马作品,更是赞叹不己,拿在手中从各个角度反复地看了很久,连声说:“太好了、太美了,真有气魄。”停了一停,他又向在场的同志们说:“我到过很多国家,看到过很多马的雕像和骑士骑在马上的雕像,那些雕像最古的也只有几百年,从未见过超过一千年的。而我们的祖先,却在将近两千年前就制造出这样生动绝妙的铜像,无论从艺术构思的巧妙、工艺技术水平的高超,还是从结构力学角度来说,都达到了前所未有的水平,是我们民族的骄傲。”

图7:甘肃省文化局文物科科长、省博物馆临时负责人王毅向郭沫若介绍文物

图8:这张广为流传的照片推定为后期合成之作。通过与周围环境对比可知,马的形体过小,颜色过于明亮。更明显的破绽是,郭沫若在甘肃省博物馆观看铜奔马时,它还尚未修复,品相较差。

坊间多有传闻,是郭沫若将铜奔马命名为“马踏飞燕”。然而,这一细节在秘书王廷芳的记述中并没有提及。事实上,命名者另有其人。他就是陪同郭沫若参观博物馆的国家文物局下放到甘肃的文物专家、省文化局文物科长王毅。甘肃省博物馆初世宾回忆:这批文物在省博物馆初步整理期间,王毅正在省博物馆等候分派工作,他曾亲耳听到王毅将铜奔马称作“马踏飞燕”,这一时期他发表的文章也都称铜奔马为“马踏飞燕”。郭沫若来访时,铜奔马陈列在西一楼北厅进方厅假墙拐角的突出位置。负责布置展览的初世宾叫徐乐尧专写一较大卡片,墨书“马踏飞燕”四字,放置于一白色方形展台上,十分醒目。虽然郭沫若没有命名“马踏飞燕”,但是他肯定了这一名称,也是不争的事实。“郭老对铜奔马赞不绝口,说回京要邀请‘马踏飞燕’等甘肃文物参加全国文革出土文物展。在故宫武英殿,他曾对全国文革出土文物展筹展同志夸赞‘甘肃马踏飞燕来了要压倒一切!’”(初世宾,2018)

9月24日,回到北京的第二天,郭沫若就让秘书王廷芳打电话约请国家文物局负责人王冶秋到家里来,详细介绍武威雷台出土的那组铜器,特别是那件铜奔马。他们当场商定:马上将这组铜器调来北京,充实到正在故宫举办的《文化大革命期间出土文物展览》。几天后,郭沫若在人民大会堂陪同周恩来总理会见日本外宾,趁外宾到来之前,又向总理介绍武威雷台出土铜器的情况,特别讲了那件铜奔马。当时,郭沫若向总理报告,他已和王冶秋商定,把这批文物尽快调到北京展览。总理很风趣地说:“很好嘛,你又发现了宝贝。听说故宫的出土文物展参观的人很多,很多外国朋友也去看了,反应很好,影响很大,就是要不断地充实新的内容,效果才会更好,影响才会更大”。

“文化大革命期间出土文物展览”是周恩来总理亲自策划发起的。“文革”开始以后,各地出现了一些破坏文物的情况。为了改变这种局面,周总理指示把文化大革命五年来出土的文物办个展览,和中外人士见面。总理调回在外地参加劳动锻炼的国家文物局局长王冶秋和故宫博物院院长吴仲超,把筹备展览的任务交给他们。接到任务后,吴院长紧急召回一批文物修复专家和技师,负责修复那些即将展出的文物。

(本文节选自《武威历史文化研究》一书)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司