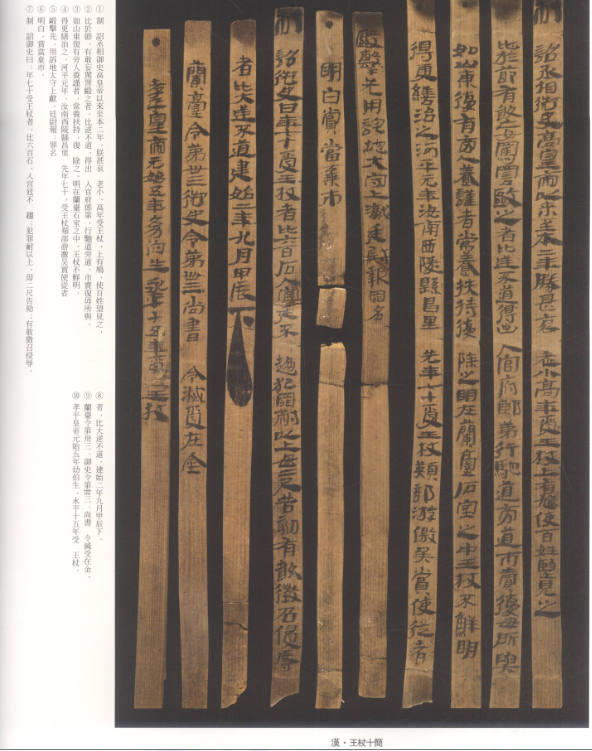

1981年,武威县文物管理委员会在进行文物调查时,征集到出土于磨咀子汉墓的《王杖诏令册》木简26枚,记录了西汉时期针对老年人及特殊群体的法律保障制度。这批木简不仅展现了汉代法律体系的精细程度,更折射出儒家伦理与法家制度相融合的治理智慧。通过对26枚简文的系统梳理,可以发现汉代法律在构建社会伦理、维护弱势群体、强化中央权威等方面呈现出的鲜明法治特征。

壹

简文1明确规定“年七十以上”享有司法豁免权,年八十以上者更受优待。这种以年龄为基准的法律特权划分,体现了立法者对自然规律的尊重。汉代将《礼记》的礼制转化为具体法律条文,汉文帝即位时,下诏“九十者一子不事,八十者二算不事”,即有九十岁以上老人的家庭可免除一个成年儿子的赋役,有八十岁以上老人的家庭可免除两人的算赋(人头税);汉武帝时下诏“八十复二算,九十复甲卒”,即有八十岁以上老人的家里可免除家中两人的算赋,有九十岁以上老人的家里可免除戍兵之役(兵役)。这种立法设计既符合生理衰退的自然规律,又通过法律形式确立尊老的社会共识。

简文2至6构建了针对鳏寡孤独者的立体保障网络,经济上免除田租市税,司法上禁止刑讯逼供,生活上要求专人照料。特别是“夫妻俱无子男为独寡”的认定标准,突破了传统户籍制度的局限。对盲人、侏儒等残障群体“不属律人”的特殊规定,开创了中国古代残疾人法律保护的先河。

贰

简文7、8记载王杖令发布后个别人并不执行,如云阳白水亭长张熬“殴辱受王杖主”,“使治道”,结果被平民王汤告发,汝南太守上报廷尉,最后裁定“应论弃市”。云阳白水亭长张熬“殴辱受王杖主”案的处理,展现汉代司法对官吏失职的零容忍。从平民王汤告发到汝南太守上报,最终廷尉“论弃市”的完整流程,印证了《汉书·刑法志》“法不阿贵”的司法原则,这种吏民同罪的处置方式,有效维护了法律权威。

简文22至26记录汝南郡男子王安世、南郡亭长司马护、长安东乡啬夫田、陇西男子张汤诸人坐“桀黠”“击留”“殴辱”“折伤王杖”等罪被弃市的五个典型案例,形成具有约束力的判例体系。“坐桀黠”“击留”“折伤王杖”等罪名的明确界定,为同类案件提供裁判标准。

简第12至18是一个自诉性上书案例:“长安敬上里公乘臣广昧死上书皇帝陛下:臣广知陛下神零(灵),覆盖万民,哀怜老小。受王杖,承诏。臣广未常(尝)有罪耐司寇以上广对。乡吏趣未辨广对质衣僵吏前乡吏。下,不敬重父母所致也,郡国易(惕)然。臣广愿归王杖,没入为官奴。臣广昧死再拜以闻皇帝陛下。”开创了特殊群体的司法救济渠道。从“昧死上书”到皇帝直接批复“论弃市”,体现了对老年人诉讼权利的程序保障。这种直达朝廷的特别程序,有效防止了地方司法腐败对弱势群体权益的侵害。

叁

儒家主张统治者应以仁爱之心治理国家,宽厚待民。简文中提到的司法免刑特权,特别是对非首恶和非故意伤害他人的行为不予追诉,体现了汉代法律制度中仁政的实施。通过这种宽恕措施,法律不仅承认了老年人对社会的贡献,也表现出儒家“仁政”理念在实际治理中的重要作用。

此外,简文还展示了法律的道德教化功能,“入官府不趋;吏民有敢殴辱者,逆不道,”这是儒家“德法合一”思想的具体体现。儒家认为法律不仅是维护社会秩序的工具,更应发挥道德教化的功能。通过严惩冒犯持杖老人的行为,法律不仅维护了社会秩序,还通过刑罚传达了尊老敬老的道德准则。这种通过刑罚进行道德教化的方式,反映了儒家对法律功能的双重理解,即法律不仅要惩恶扬善,还要教育民众遵循社会伦理。

慎用刑罚的原则在简文中也得到了体现,“问何乡吏,论弃市”,只有在证据确凿的情况下才用刑罚,符合儒家“慎刑”思想。儒家主张刑罚应谨慎使用,以防止过度和滥用。简文中的记载显示,只有严重违背社会伦理道德的行为才会受到严厉惩罚,如弃市刑罚。这表明在汉代法律体系中,刑罚的实施是基于对社会秩序和道德准则的双重考虑,而非仅是法律条文的执行。这种慎重使用刑罚的做法,充分体现了儒家思想对法律正义与社会伦理的高度重视。

王杖简不仅展示了汉代法律制度中儒家刑法思想的具体应用,还为理解儒家思想如何在实践中影响法律制度提供了重要的历史素材。这些简文不仅反映了社会法律制度,也揭示了儒家思想在汉代社会治理中的核心地位及其深远影响。

作者:王冰,武威市凉州文化研究院助理研究员

来源:甘肃法治报

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司