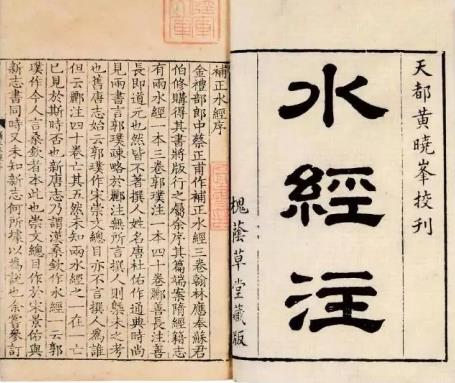

(《水经注》)

北魏郦道元,字善长,生于天安元年(466年),卒于孝昌三年(527年)。他的《水经注》引王隐《晋书》说:“凉州(指姑臧城—引者)有龙形,故曰卧龙城,南北七里,东西三里,本匈奴所筑也。及张氏之世居也,又增筑四城,箱各千步。”据《晋书·王隐传》:王隐,陈郡陈县(今河南淮阳)人。东晋太兴初(318年)任著作郎,奉命撰《晋史》。当时的著作郎虞预私撰《晋书》,但他生长在东南,不知西晋事,便常向王隐求教,“并借隐所著书窃写之”。等到虞预书成名扬,便加害王隐。隐被逼归家,“贫无资用”,乃流落到武昌,幸由征西将军庾亮赞助,他才得以把《晋书》写成。王隐撰写《晋书》的年代,正是前凉有国的年代,所以王隐所记前凉国都姑臧城事,其可靠程度是很大的。唐贞观十八年至二十二年(644—648年)修《晋书》时,王隐《晋书》是十八家参考书之一。可惜“新《晋书》成,而十八家尽废”。唐修《晋书·张轨传》载:“永兴中,鲜卑若罗拔能皆为寇,轨遣司马宋配击之,斩拔能,俘十馀万口,威名大震。惠帝遣加安西将军,封安乐乡侯,邑千户。于是大城姑臧。其城本匈奴所筑也,南北七里,东西三里,地有龙形,故名卧龙城。”以上两书所引王隐《晋书》说得十分明白,前凉张氏增筑姑臧城时,原来的姑臧城“本匈奴所筑也,南北七里,东西三里”,到了前凉张氏,“又增筑四城,箱各千步。”

在没有发明印刷术的时候,古代的书籍是传抄的。传抄过程中,形近致误,随意衍夺等事屡见不鲜。所以古代的校勘工作就成了一门专门的学问,被称为校勘学。例如《艺文类聚》卷六十三,说凉州城“南北七十里,东西三十里”,“七十”和“三十”的两个“十”字都是“衍文”,这一“衍”,就出了大问题,不说一个小小的王国国都,就是中国历史上大统一王朝的首都恐怕也没有这样大的城。

我们可以想象,两千一百多年前,匈奴筑的姑臧城和一千六百多年前前凉张氏增修的姑臧城相比,肯定是较为逊色。从前凉时(或者还要早些)建筑的建康郡城(今高台县骆驼城)遗迹看,当时城垣工程之浩大是惊人的。城的平面呈长方形,东西宽425米,南北长704米。城为黄土夯筑,夯土层厚10—15厘米,城基宽6米,残高7米。从南垣向北250米处有一道东西走向的城墙,把全城分为南、北两部分(南城、北城)。南城西南隅,有长132米、宽79米的小城,南城墙开一小门。南城南垣正中开门,内筑马道,外筑瓮城。东西城垣在靠近北城处对称各辟一门,并筑有瓮城。北城南垣(即南、北二城的隔墙)正中辟门,筑有瓮城,南、北二城相通。城垣四角筑有方形角墩,东、西垣筑有马面,由这一实物例证联想到,笔者对前凉张氏在匈奴筑的长方形姑臧城里面,由北向南,依次筑过三座小城的推测,更增加了它的合理性。

(骆驼城遗址)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司