百灵寺在天祝县大红沟乡西顶村,县城西北约120公里处,座落在靠近山顶的一个坪台上,藏语称噶玛岗,坐西向东,北靠神仙山(也叫神仙窑),南有旗杆岭,北倚石佛山,照山是五座窑。四面松林环抱,草木葳蕤,松涛阵阵,风景秀丽。寺院核心建筑1.5亩,包括僧舍等附属建筑占地约5亩。整个寺院背风、向阳、清静,眼界开阔。越过照山远望,武威城南的广阔沃野尽收眼底。寺院的靠山背后的小湾里是一块佛塔的遗址,据说原有6座塔,后成为3座,现已无存。从塔区的外缘绕靠山修有转寺的便道,供信奉者转“过拉”,因此也俗称“过拉路”。据90岁的老人董拉毛说,一般远处的人朝拜寺院到达时就到傍晚了,人们都不休息,绕着过拉路转上三圈,天就亮了,正好煨桑、进经堂点灯拜佛。

寺院遗址一片石块瓦砾,连残垣断壁都没有存留下来。从留存的破砖碎瓦,也可以看出是烧制于宋(西夏)、明、清、民国等不同时代。特别是陶瓷的兽脊、兽头残片更加清楚。从墙基的痕迹,依稀可以辨别出大经堂、三座佛殿、鼓房、钟房、宝塔的位置。大经堂的规模当是“三转五”间架。由于民间有百灵寺有宝藏的传说,诸如“谁人修了百灵寺,爬腰树下找钥匙”、“谁能找到柏木桩,金银拿的口袋装”等等,武威上古城一带的一些群众便在寺院范围内外乱挖乱翻,希图得到财宝,因此,寺院遗址被挖得一片狼藉。尽管如此,此次实地考察还是有重大发现,这个发现可以改写所有对该寺的历史记载。

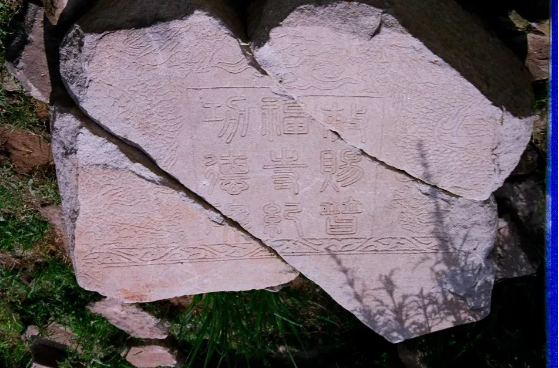

(百灵寺残碑)

这个发现就在前面的诸多考察者熟视无睹的一座石碑残片上。这是一座重修该寺后刻立的石碑。据甘肃省佛协副会长、天祝县政协副主席杨察科活佛考察,清同治年间寺院被焚毁时,石碑被大火烧裂,断为三块,后于1954年他叔父杨堪布重修寺院时拼接树起,于1958年倒地,直到上世纪八十年代初被上古城的农民将大块的残碑打了石磙运回家了,一部分不能打石磙的又被放羊的孩子们滚下山沟了。我们看到的是5块碑身残片和一个完整的碑座,其中3块是碑头,1块中段,1小块左下段。这个发现就在碑头3块上,上面镌刻着的竟是完整的碑名:敕赐普福寺纪功德碑。也就是朝廷为该寺的赐名(在此之前文献上的记载都是重建后题名“福寿庙”)。拼凑起来的碑头是完整的,碑顶半圆,碑文两边是浮雕二龙戏珠。碑名在60×40厘米扁长方形单线条方框内,字是双线条空心字篆书;9个字分3行,每行3个字;字呈竖长方形,每字宽约8厘米,长10至12厘米不等,书写规正,镌刻清晰。碑名方框下面是正文,以2厘米见方的楷书镌刻,字为阴文,因石碑破损,子不成句,文不成章。碑头下面仅有“……寺纪功……” 、“……教以慈悲……” 、“……广大无穷……” 、 “……圣朝统一……”、“……大业正□”等字可辨认。中段最长处约35厘米,上下大体齐洁,左右未破损,碑面有多处砸伤,个别字无法辨认,现将仅存的几行碑文改为横排,用简化字抄录于下:

神通为用普及群伦明真去

度僧追古以倍时为盛哉凉乃古

所创也年既兹久有山环四

仝 弘华夏□腾达历之皆禅宗

当□伏然而□□□□□莫寸

捐舍资财督夫匠剪茅鸠工石

余则台建佛经二阁钟鼓

众尼两庑神像列护昭然南有

骑将军都指挥使朱君通

锁南坚参住持答里麻室利十

另一三角形的残块上正面仅有一个“七”字清楚。碑的背面是单线楷书藏文,格式为横排,藏文因笔划细密复杂,残损较多,基本看不出成句的文字,碑身两侧光洁平整,无文饰。整个碑高无法得知,宽度为80厘米,厚30厘米。碑座长120厘米,宽50厘米,高60厘米,上部有安放碑身的凹槽。

对于百灵寺,《安多政教史》是这样记载的:

……在此以下,有汉族称为白莲寺的噶玛巴进修处。这里原是一处颇为灵异的进修地,后有噶玛噶举派的许多大喇嘛参禅修行,由于曾是几个民族的栖止之处,因而获得了这个名称。曾有这样的传说:有四位瑜伽师在此长期修行,最后都飞上了天。据说其中的一位瑜伽师没有飞很远便落到附近的一座岩石上,从前每逢节日就能听到各种悦耳的音乐。唐朝的第二位皇帝太宗誉为大乐神宫;明代第三代皇帝永乐曾加以维修。正统七年(公元一四四二年)太监李贵、妙善通慧国师索南坚赞、释加比丘索巴华、沙弥大日玛室利等修建了三间佛殿,两条环形路,左右各二十间厢房,天王殿,释尊涅槃殿,三座佛塔及鼓房、钟房等,题名为福寿庙,其修建历史树有石碑。至清道光二十九年,十四胜生的土鸡年(公元一八四九年,已酉),已经一百零二年(注释中说此计数有误--编者)。

这里所说的“瑜伽”藏语称“南厥哇”,是佛教中的密宗功法,而非现在在印度等地流行的瑜伽功法。

《凉州四部寺道路指南》记载:

从西顶到噶玛日朝是三十里。据说从前五百罗汉曾在此处住过,有四位瑜伽师在百灵修行获得飞行成就,其中有一位落在石崖上。早年,每逢佛教节日时会听到各种奇妙的天界音乐,此寺主要供奉的圣物是塔心装有萨班(贡嘎坚赞)的体内舍利、袈裟、衣物、经夹等物的噶玛宝塔。若病人虔诚朝拜和夜间绕塔转经能看到宝塔的奇光异彩,具有驱散病魔和妖邪的奇效。在此塔的左边还有一个较小的灵塔,其内安置有修炼高僧敦珠嘉措的五色遗体舍利。从此地下行五里路有著名高僧赛康大师的修行禅堂,内有慈悲观音、渡母等塑像。

《安多政教史》对百灵寺所在的西顶这样记载:“大佛像(指天梯山石窟的大佛像)右侧的角丹日山(又名觉旦岗,藏语意为聚富山,即今西顶)上有许多银矿石,从前曾开设炼银场,是产生宝物的地方”。从山腰炼银、炼铜的遗址和寺院照山“五座窑”的名称证明,这个记载无误。从此也可以证明百姓们在百灵寺遗址寻挖宝藏并不是没有一点因由的。孰不知寺庙乃公共场所,不会有人在这里埋金藏银的。寺中僧人既或有积蓄,也会财随人去,不会象世俗人家一样埋入祖宅,以图传诸子孙。

经考察和史料对比,至少有三点新发现:

一、正统年间重建后,朝廷赐名为“普福寺”而不是“福寿庙”。虽然寺庙后来均为宗教场所的专称,至明代时已有明确的区分:佛教场所为寺,道教场所为庙观。显然称福寿庙是不妥的。

二、重修者中出现了一位“□骑将军都指挥使朱君通□□”。这位朱氏是何许人,我们遍查《明史》和《明史录》、《中国人名大辞典》、《辞海》等典籍,未见其人,有待进一步研究。就其碑上的位置,竟列于锁南坚参之前,应该说是一位重要的人物。

三、从碑文中看出,共同重修百灵寺的答里麻室利(即《安多政教史》中的达日玛室利)系寺院“住持”,而非《安多政教史》所说的“沙弥”。沙弥是僧人中等级最低的一级,不可能主持重修寺院这样的大事。也从碑文中发现了重修者锁南坚参(索南坚赞)之名,此人地位较高,为明朝国师,凉州高僧。

关于百灵寺的初建时间,目前尚无法断定,在唐朝以前是可以肯定的,因为建唐至太宗李世民去世不过32年,而该寺能声明远播,让皇帝赐名“大乐神宫”决非在短时间内可以达到的。根据当时佛教在凉州盛行的历史环境,初建时很可能是汉传佛教寺院(也不排除在吐蕃占领凉州期间改宗苯教、吐蕃佛教的可能),更名为噶玛日朝,当在距取名“大乐神宫”600多年以后的元代了。噶玛派是藏传佛教的一个教派,俗称白教,教派名来源于其创始人建寺的地名。噶玛,在西康(今昌都)类乌寺附近。都松钦巴于公元1147年在此处建噶玛丹萨寺(为噶玛噶举两寺之一,另一寺为拉萨西北堆隆的粗扑寺),教派由此而得名。噶玛派分黑帽系和红帽系两派,噶玛派的黑帽系开初五世的传承是:

第一世都松钦巴(公元1110年~1193年)。

第二世噶玛巴希(公元1204年~1283年),曾在蒙古、张掖、凉州等地传教。

第三世噶玛饶迥多吉(公元1284年~1339年)曾三次入朝路过凉州传教。

第四世噶玛若贝多吉(公元1340年~1383年)元至正二十年(公元1360年)进京途中在天堂镇龙建塔,1364年返藏途中在甘州(今张掖)建一寺。

第五世噶玛德银协巴(公元1384年~1415年)。也曾来凉州传教。

公元1246年,藏传佛教萨迦派的领袖萨班·贡嘎坚赞应阔端之邀赴凉州会谈,不仅使西藏归入中国版图,而且对藏传佛教对内地的传播起了巨大的推动作用。他不但主持修(扩)建了著名的凉州四部寺,还在包括百灵寺在内的许多凉州寺院中讲经传教,许多寺院改宗为萨迦派寺院。萨班·贡嘎坚赞圆寂后,其部分舍利子和遗物在百灵寺建塔安放。这时的百灵寺当属萨迦派寺院。以第四世噶玛派活佛噶玛若贝多吉的进京、返藏,使噶玛派的传播达到了高潮,很多寺院改宗噶玛派。百灵寺也当在此前后成为噶玛派的静修处(藏语称日朝)。明永乐七年(公元1409年),宗喀巴创建藏传佛教格鲁派,不久,传入安多地区。到明末,天祝地区的各派寺院均改宗格鲁派,百灵寺也不例外。

百灵寺的重修时间,残碑上只留下“大明正□”三字,明朝年号中用“正”字的有“正统”和“正德”两个,根据主持修建的锁南坚参(即索南坚赞)可以断定为正统年间(公元1436年~1449年),到底是哪一年呢?且看历史上对其人的记载:《凉州广善寺碑》(阳面)汉文碑铭记载:先时有番僧伊尔畸者,(即索南坚赞——编者),居于此,能以其法劝人,赐号通慧国师,赐寺名曰广善。伊尔畸弟子索南黑巴,复嗣国师之号,善其法焉。(阴面)藏文碑铭记载:往昔有番僧伊尔畸驻锡于此,功德圆满为众行事,赐号妙善通慧国师,锁南坚藏(即索南坚赞,也写作锁南坚参——编者),于今寺内执事,地位照旧。(立碑时间为大明正统十三年岁次戊辰九月吉日)《明实录》正统八年九月庚子条曰:命妙善通慧国师,锁南坚参侄索南巴袭妙善通慧国师,赐诰。立于明宣德五年(公元1430年)的《重修白塔寺志》记载:宣德四年,西僧妙善通慧国师锁南监参因过于寺,悯其无存,乃募缘重修寺塔,请命于朝,赐寺名曰壮严。宣德五年六月塔告成,所费甚众。

宣德五年时已封国师,正统八年时已圆寂,由侄锁南巴(即锁南黑巴)袭国师号,其修百灵寺当在明正统初(公元1436~1443年),况且碑左下方的一块残片上的“七”字可以印证,正统七年(公元1442年)的记述时可以确信的。

自清代同治年间(应该是同治五~六年)毁于兵燹后的近90年中,僧侣星散,百灵寺仅存两塔的下半截(其中一塔中有萨班的舍利子和衣物),直到1954年,杨察科活佛的叔父杨堪布在祁连吴家的资助下重修了这两座塔。(塔系用当地土打的土坯砌的,后自然坍塌)。买了今凉州区上古城财主王二老家楼房上拆下的木头,信教群众用牲口驮运回来,修建了东、南、北三面的房舍,正准备好材料要修大经堂时,已至1958年的政治运动,未能修成。其他房舍也陆续拆毁。当时修复大经堂前东面的塔时,民工在清理残塔的过程中,在塔基发现一块石板,寺院管家不敢乱动,请来杨堪布。杨堪布让众人揭开石板,发现一只黑釉粗瓷瓶,里面装的“藏”已腐烂为黑灰。杨堪布又添一只细瓷花瓶,高约2尺余,将黑瓷瓶中的“藏”匀成两份,添了五色粮食,为两瓶中重新装了“藏”,埋在塔基下。1960年是三年困难时期,上古城一带的几个农民因饥饿难当,便想起百灵寺的塔里有吃的,他们便从塔中挖出瓷瓶,据说三瓶中得粮三斗三升,拿回家吃了,一对花瓶摆在家中,后被武威博物馆以80多元价格收购,现藏该馆中。

百灵寺的名称,藏语称噶玛日朝,汉文有百灵寺、白岭寺、白林寺、白莲寺等几种写法。正确的应该是百灵寺,这是因人们在夜间转山拜塔时塔上有灵光出现,每逢节日便能听到悦耳的天乐等灵异的现象而取的名字。

(天祝马牙雪山)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司