孙诏与南宋六陵

一、孙诏

孙诏,字凤书,号友石,甘肃武威人,清康熙五十一年(1712)进士。他是武威县清代的第一个进士,选为翰林院庶吉士。雍正元年(1723)散馆,改任知县。因为他“性伉直,不能事上官”,所以常常遭到诽谤。一次,雍正帝有事外出,需途经他所在的县境,因清扫行宫门外积雪事,宫监借故欺压他,他让人役杖揍了为首的不法分子,在场候驾的大小官员都惊呆了。雍正帝看了上官关于这件事的奏折,欣然说:“此知县好胆!”事后,孙诏被提升为宁波知府,历任宁绍台道、两浙盐运使、江西按察使。雍正十一年(1733),晋升为湖北布政使,未及历任,卒于南昌。

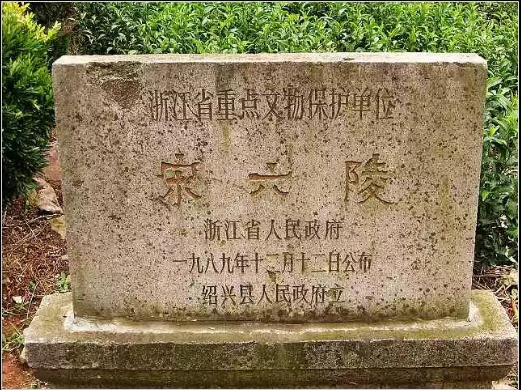

二、南宋六陵

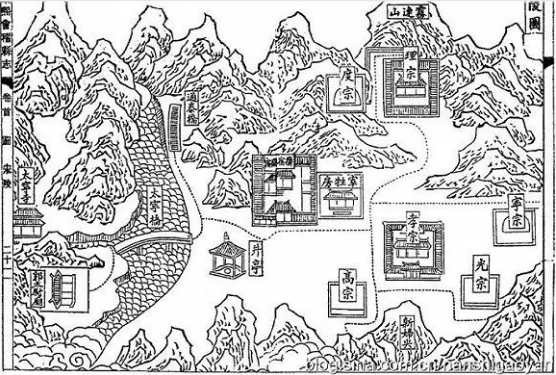

南宋六陵,就是南宋(1127—1279)六个皇帝的陵寝,即高宗永恩陵、孝宗永阜陵、光宗永崇陵、宁宗永茂陵、理宗永穆陵和度宗永绍陵,其位置均在浙江绍兴城东南35华里上皋山下。1131年,南宋迁都绍兴,将年号也改为“绍兴”。第二年虽又迁都临安(今杭州市),但皇族宗室还住在绍兴,所以,宫学仍设在绍兴,皇陵地址也定在绍兴。南宋首都的南迁,是在“抗金”的战争年月被迫进行的。故南宋将皇陵命名为“攒宫”,意思是将帝后遗体临时安放在那里,等收复失地后,再行归葬。所以后来上皋山也称作“攒宫山”。

南宋嘉定十七年(1224),宁宗赵扩死后,根据吏部侍郎杨华的建议,毁了攒宫山下的泰宁寺,为埋葬赵扩而建了永茂陵。至元二十二年(1285),任江南佛教总管的西藏僧人杨琏真伽奏称,会稽(即绍兴)有泰宁寺,南宋毁寺建了攒宫,钱塘有龙华寺,南宋毁寺建了郊坛。这些地方都是“风水”胜地,应当恢复原来的寺院,“以为皇上、东宫祈寿”。于是毁了永茂陵,重建了泰宁寺。杨琏真伽又借此机会,勾结丞相桑哥,伙同泰宁寺僧人,大肆挖掘南宋陵墓,皇陵内大量珍贵随葬品被洗劫一空,墓主人尸骨被抛在荒野,无人敢去掩埋。

(康熙《会稽县志》所附《宋六陵图》)

南宋遗民唐玉潜、林白石等得知此事后,万分愤慨,便邀集一些仁人志士,深夜到陵地抢救南宋帝后遗骸,迁葬在绍兴兰渚山天章寺前,上植冬青树以为标记,岁时偷偷祭奠。

朱元璋灭元朝后,在洪武二年(1369)即下诏将南宋帝后遗骸全部迁回,重新安葬在攒宫山下。旁边建造义士祠,以纪念唐玉潜、林白石等。

三、孙诏修复南宋六陵

孙诏修复南宋六陵,是在他任浙东观察期间。史学家全祖望对此事有重要贡献。一次,全祖望去拜访孙诏,孙以南宋六陵遗事向全请教,全即席谈了他所熟悉的故实。告别以后,全祖望考虑再三,认为此事事关重大,他所谈的内容意犹未尽,于是便写了《奉浙东孙观察论南宋六陵遗事帖子》说:“昨谒幕府,蒙以南宋六陵遗事下问,卒卒未竟其语。”接着他讲,参与偷葬南宋帝后遗骸的人,除了唐玉潜、林白石外,还有许多人,虽不能一一列举姓名,但如王修竹、郑宗仁、谢皋父等,凿凿可考,理应受到后人的怀念。他说,元初在上都做官的“江南旧臣”不少,但没有一个人敢说一句伸张正义的话,竟使杨琏真伽一伙的“滔天之恶”横行无忌。隐喻那些“江南旧臣”都是贪生怕死的懦夫。而唐玉潜、林白石等人,不吃国家俸禄,“为故君护龙髓”,“七度山南,逾垣折足,几陷虎口”,千百年后,又有谁能记得他们呢?还有更不平的事,杨琏真伽和泰宁寺僧人作恶多端,后来在争毁杨氏遗迹浪潮中,陵寝旁边的泰宁寺却“岿然独存”。全先生讲到这里,他觉得话还没有说完,于是写了《再奉观察孙公帖》说:“某前此致帖幕府,欲毁攒宫山之泰宁寺,闻者笑之,以为是殆丁零盗苏武牛羊,使曹公按其事也。”他对这种是非不分的糊涂观念,作了严肃的批判。他说,当初南宋在上皋山下建攒宫时,“赵清献公、陆楚公”两家的祖坟亦包括在攒宫的范围之内,而朝廷还允许他们“岁时墓祭”,道路依旧畅通。“天子”对百姓尚且如此,而泰宁寺僧人竟对皇陵都这样糟踏。奇怪的是,明洪武年间修复南宋陵园时,只修了孝、理二陵,其余“只存封树”,移来了一些居民让他们看管,禁止在陵区放牧和樵采。而永茂陵故址上面还保存着泰宁寺,永茂陵陵区疆域被分割在整个陵区之外。这是明代地方官员办事不力造成的。

孙诏采纳了全祖望的建议,毁掉了泰宁寺,惩罚了杨琏真伽生前的劣迹及泰宁寺僧人,修复了南宋六陵,还在陵旁修复了祠庙。时隔260年左右,据宋宪章同志讲,所谓南宋六陵,如今也只不过“尚存六丛苍劲的古松”罢了。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司