1969年,在甘肃省武威市城北雷台下,当地农民在挖防空洞时,发现了一座大型古代砖室墓。该墓为带长斜坡墓道的多室穹隆顶墓,由墓道、墓门、甬道、前室、前室左、右侧室、中室甬道、中室、中室右侧室、后甬道、后室组成。墓葬年代大致推定为东汉晚期(186-219年)。此墓虽早年被盗扰,但仍遗留有大量的随葬器物。出土有铃形金器、琥珀珠、银印章、玉带钩、铜车马、铜俑、镇墓兽、铜樽、熏炉、铜壶、铜盘、耳杯、弩机、铁镜、漆樽、陶瓮、仓、甑、釉陶钟、石灯、骨器等器物共231件(另有残件未计),钱币近28000多枚。包括被定为中国旅游标志的铜奔马在内的99件铜车马出行队列是该墓最重要的发现。另外,墓中出土有铜连枝灯两件,其铸造工艺精湛,结构形制与巴蜀地区东汉以后流行的丧葬遗物摇钱树相近,具有独特的地域色彩与研究价值。

一,连枝灯的外形与艺术特征

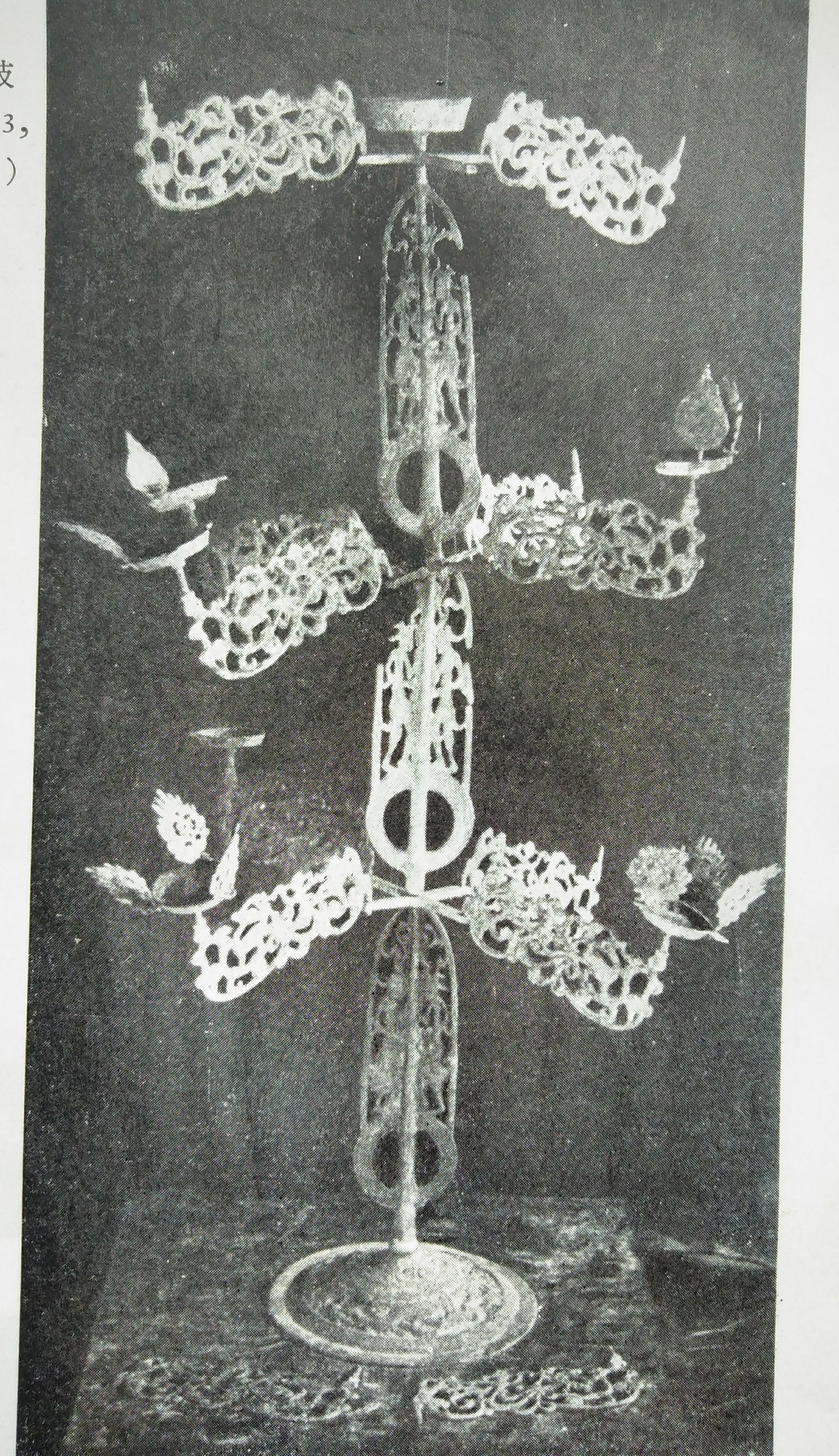

两件连枝灯出土时都有不同程度的损坏,但大体保存完好。两灯分别编号为112和113。灯的结构基本相似,由底座、干枝、枝叶和灯盏组成。干枝纵列插入底座,枝叶分三层,每层干枝上有呈十字型四出枝叶,枝叶末端插有灯盏。两灯高度和装饰稍有区别。编号113的连枝灯,高1.12米。此灯底座呈倒置喇叭形,上饰瑞兽和云纹。灯的主干直立于座心,分三段,系套插而成。三段主干接连而上,在每段主干两侧有一长形镂空透雕叶饰,叶饰底部为一圆形璧环,璧环上雕镂有两个相对而立的羽人。每段主干与干枝衔接处有插孔,孔内插十字形架,架上分别横插透雕鸾凤缠枝枝叶,枝叶末端向上托有灯盘,干枝最上端承托有一大盏灯盘。在每个灯盘的沿边上皆插有三片火焰形叶饰。此灯原有大小灯盘十三盏,现仅存小灯盘六盏与顶部大灯灯盘,部分灯盘上火焰形叶饰也已缺失。(图一)

十三盏连枝灯

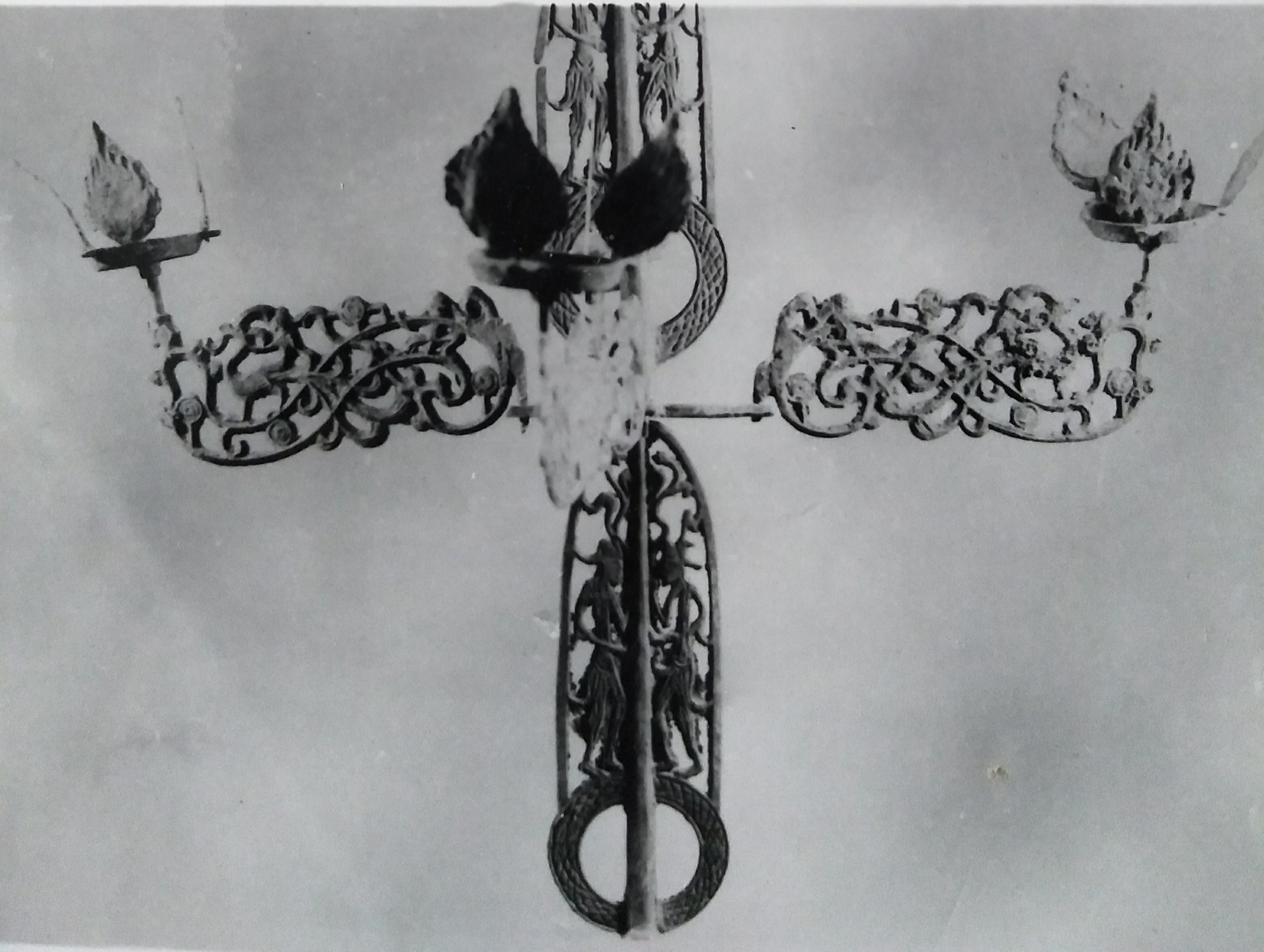

编号为112的连枝灯,高1.46m,宽0.66m。灯座呈覆盆形。这盏连枝灯与编号113的连枝灯外形基本相同。主干亦分三段,每段主干底部有一单个的璧环,璧环以上的主干两侧分饰镂空透雕叶饰。三段干枝上的十字型四出横插枝叶内容各不相同,下层为透雕鸾凤缠枝,但最上层枝叶上饰有一老者和猿猴,二者皆弓腰呈嬉戏状。老者为西汉时的东方朔,传说他上天偷桃时,得一白猿相助,入天宫巧闯王母蟠桃会,得寿一万八千岁。后世因此将他奉为寿星,这里反映的正是白猿引东方朔入天界的情景。灯的顶部饰有一大型瑗璧,瑗璧上饰羽人骑鹿(图二) 。此灯上原有灯盘十二盏,现存八盏,每个灯盘沿边各插火焰形叶饰一片,但部分火焰形叶饰已缺失。

骑鹿羽人

汉代,升仙思想弥漫在整个社会。两件连枝灯上装饰的羽人、仙鹿、猿猴、璧形等形象就是祈求长生不死、升仙思想的反映。而出现在两件连枝灯主干与灯顶的羽人是这些装饰中最具灵动、神秘色彩的艺术形象。羽人,亦即飞仙。《楚辞.远游》“仍羽人于丹丘兮,留不死之旧乡”王逸注“《山海经》言:有羽人之国,不死之民,或曰:人得道,身生毛羽也”洪兴祖补注:“羽人,飞仙也。”从这些记载来看,羽人就是汉代人们眼中的神仙,其最基本的特征就是身体上长有羽毛,可以长生不死。当时的羽人被认为是沟通天地、神灵与凡人之间的使者,具有引灵魂升仙、奉送仙药、助长寿的职能。因此,羽人形象被广泛使用在丧葬及生活物品上,成为了汉代艺术中常见的一种艺术形象。在编号113的连枝灯上,羽人是以对立的姿态出现在灯的主干上,共三组。这些羽人发髻皆呈锥形,面容清瘦,身材颀长,着窄袖开领衫,衣袖、裤管均作羽带状,膝有垂羽,跣足。对立的两个羽人皆一手高举,一手前伸,似在翩翩起舞(图三)。编号112的连枝灯上,羽人则出现在灯的顶部。此羽人头戴三山冠,骑在一只长有奇异大角的仙鹿上,两臂上举,双手叠交于头顶,臂膀外侧各有一羽,作导引飞升状。汉诗《长歌行》云:“仙人骑白鹿,发短耳何长。导我上泰华,揽芝获赤幢。来到主人门,奉药一玉箱,主人服此药,身体日康强。发白复更黑,延年寿命长。”骑鹿羽人被装饰于灯顶,正与汉代羽人被赋予了接引升仙、赐予仙药的重要使命有关。稍后曹植《飞龙篇》曾云:“乘彼白鹿,手翳灵芝,授我仙药,神皇所造,教我服食,还精补脑,寿同金石,永世难忘”也表达了类似的憧憬。雷台汉墓出土的这两件连枝灯以羽人作为主要装饰,也同样表达着当时人们向往仙界,祈望成仙,希望寿同金石,永世不老的美好愿望。

十三盏连枝灯上对立羽人

二.河西地区连枝灯的地域特征

连枝灯也称多枝灯或树形灯。其出现于战国时期,流行于两汉,至魏晋开始衰落。这种灯的造型,一般是在直立的主干上,向四周延伸出三到十五枝不等的灯枝,枝的末端上托灯盘。这种灯高度一般在1米左右,有时上面塑造或铸有人物、神仙、动物和神兽等。典型的多枝灯有河北平山所出中山国的十五枝铜灯和洛阳七里河汉墓出土的十三枝陶灯。从目前考古情况看,在中原、西南、西北地区的山东、河北、河南、陕西、湖南、广西、云南、四川、甘肃、青海等地均有发现,反映出其流行之广。东汉以后,中原地区多流行陶质多枝灯,出土数量较多。但雷台汉墓出土的这两件连枝灯却以青铜为材质。且从外形看,中原陶质多枝灯多呈豆形,是以高柄豆为主体的造型向外扩展而成,其底座较大,这种做法应是出于对陶土烧制时重心稳定的考虑,主干上的灯枝交错向上伸出。而雷台汉墓出土的这两件连枝灯,是以榫卯将灯的主干、四出分枝与灯盘之间相连。灯的底座中心立有主干,主干一般分三层,每层灯枝呈十字型四出。灯枝上还分别插有装饰各种祥瑞图案的镂空枝叶,使整个灯的外形更接近于树的形状,具有独特的地域特征。

有学者研究后认为,雷台汉墓出土的这两件青铜连枝灯应是受到流行于东汉中原的陶枝灯与巴蜀文化圈的摇钱树的影响,是多枝灯与摇钱树的结合。 在我国西南地区的东汉、三国魏晋时期的砖室墓和崖墓中常出土一种青铜材质的树形随葬器。这种树形随葬器一般由树座、树干和枝叶组成。其底座多为石质或陶质,上插有高大的青铜树干,树干通常有四至六层插孔,每层插孔呈十字型,分别挂有装饰璧形、仙人、佛像、朱雀、辟邪或者各种祥禽瑞兽、奇花异草等的枝叶。由于在这些青铜树身、枝叶上有铜钱纹饰,故一般被称为“摇钱树”或“钱树”。摇钱树主要流行于东汉时期的西南,以巴蜀地区最为盛行,以后还波及到西北部分地区。

1989年武威地区博物馆在武威臧家庄发掘了编号分别为M1、M2两座魏晋墓葬。两座魏晋墓封土仅距8.8米,从墓葬形制、墓壁装饰推测这两座墓的时代应相去不远。M1墓出土有1件石质摇钱树底座,M2 出土有3件连枝灯残件,这3件连枝灯残件明显与摇钱树上的枝叶相似,上有芒刺。其中,编号M2:10的残件上带有璧环,编号M2 :11的残件一端带榫卯接头,用于插接在连枝灯主干上,此残件端头形制也与摇钱树枝头相同。由此,佐证了巴蜀文化圈的摇钱树造型与中原多枝灯在武威的交流与融合,也说明了雷台汉墓两件青铜连枝灯与巴蜀摇钱树间确实存在着一定的文化渊源。

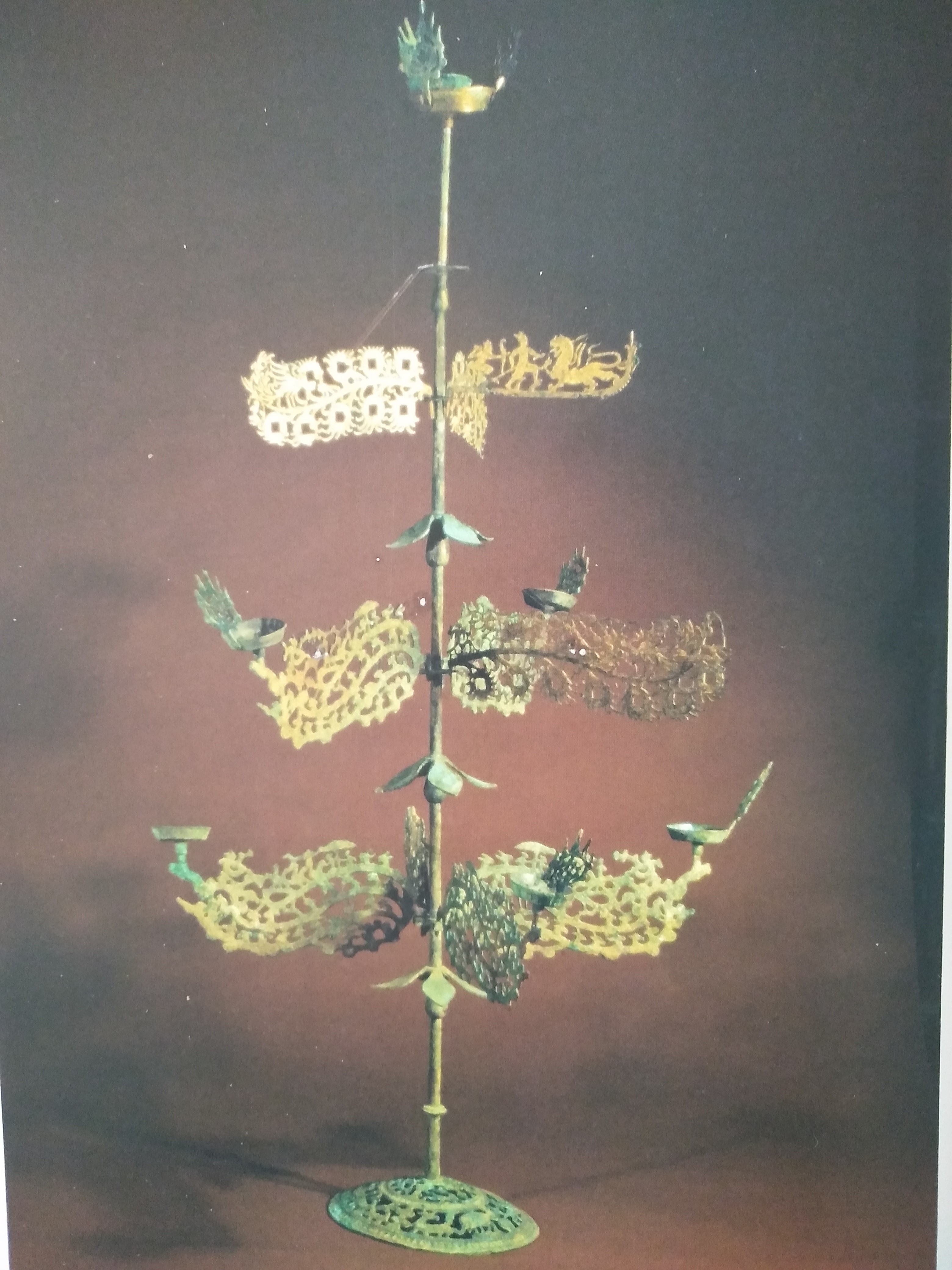

虽然目前在武威未出土完整的摇钱树向连枝灯转化的遗物,但在汉晋时期与武威有着密切联系的酒泉地区,1991年曾出土有一件东汉时期摇钱树形灯。这件灯保存较为完整,其枝节由五节连接而成,与四川忠县涂井汉代崖墓M5和M14号出土的摇钱树树干相类似,均为数段榫卯而成,还保留在巴蜀摇钱树的原始形态。灯上枝叶分为三层,有四出分枝。部分枝叶末端还残存灯盘。下部二层枝叶繁复,上缀有带芒刺的圆形方孔钱,明显与巴蜀地区的摇钱树上的枝叶类似,但最上层的枝叶形状却与连枝灯接近。此灯三层枝叶可明显地分为包含钱币内容的摇钱树枝叶和包含灯盏的多枝灯枝叶两种。酒泉地区出土的这件摇钱树形连枝灯的出土更好地诠释了巴蜀摇钱树与中原多枝灯这两种汉代器型在河西地区的融合、演变过程,反映了河西地区摇钱树与多枝灯融合的早期状态。(图四)

从外形看,雷台汉墓出土的这两件连枝灯已基本脱离了巴蜀摇钱树的雏形,灯上也不见了钱币的装饰,但两件连枝灯上带有榫卯的主干、三层四出的枝叶以及枝叶上横插的装饰有各种祥瑞图案的叶饰仍能看出其与巴蜀墓葬中出土的青铜摇钱树在铸造、造型以及表达内容方面有着千丝万缕的关系。

酒泉出土摇钱树形灯

三.两件连枝灯的文化内涵

从文献及墓葬出土情况看,连枝灯亦即多枝灯的使用者大多是宫廷和贵族,其地位较高。比如河北平山县铜十五枝灯出自战国晚期中山国王墓。广西贵县1号墓出土有铜九枝灯,墓主为西汉初期任南越国桂林郡的最高官吏。《西京杂记》卷二记载“高祖初入咸阳宫,周行府库,金玉珍宝不可称言。其尤惊异者,有青玉五枝灯。灯高七尺七寸,作蟠螭以口衔灯,灯燃,鱗甲皆动,焕炳若列星淫室焉。”这里记载了秦宫中青玉五枝灯点燃后波光流动的生动景象。

雷台汉墓的墓主推测为一位曾担任过“张掖长”、“左骑千人”官职的张姓将军。此墓虽经多次盗扰,但出土的随葬器多达231件,铜器是该墓最重要的发现,共171件,占墓葬出土随葬器物总数的75%,是我国汉末以来青铜器工艺史的一次重要发现。尤其是99件铜车马的出土为研究东汉车马舆服制度提供了一份最为生动的实物资料。墓葬中琥珀珠、错金铁镜、鎏金且镶嵌红绿宝石的酒具的出土是这位张姓将军奢华生活的再现,也是当时武威经济文化繁荣发展的具体体现。

从工艺看,这两件连枝灯设计精巧,结构复杂。在每节主干、四出分枝与灯盘之间皆有榫卯,榫口各异,移动时便于准确拆卸和安装。在设计上将羽人、鸾凤、猿猴、骑鹿仙人等象征吉祥、福瑞的神仙、瑞兽错落有致地装饰在连枝灯上,充分显示出当时青铜工匠们丰富的想象力与高超的工艺水平。不难想象,这两件灯在点燃后,诸多火焰闪烁于干、枝、叶间,鸾凤展翅,羽人轻舞,奇禽异兽穿插于枝叶间,应该是异常的华美悦目。

武威所处的甘肃省,是我国有色金属矿产蕴藏丰富的省份之一,而祁连山山脉就蕴藏有丰富的铜矿和其他有色金属,这为包括武威在内的古代冶金技术的产生和发展提供了丰富的资源优势。武威皇娘娘台齐家文化遗址出土的铜器有铸造和锻打两种,是迄今为止在全国发现的成批出土年代最早的铜器之一,1924年由瑞典人安特生发现于武威民勤县薛百乡的沙井文化是我国西北地区的青铜文化之一。这些古代文化是汉代以后武威青铜业高度发达的基础。

雷台汉墓的时代约在东汉晚期。据文献记载,汉末三国时期开始,中原地区的坑冶业一度几乎陷于停顿,除了铁矿以外,铜矿开采也几乎停滞。当时的魏国曾经一度废除钱币,以谷物交易。这主要是由于商品生产萎缩,不需要钱币,但铜的缺乏也是造成铸币困难的一个主要原因。而这一时期的武威雷台汉墓竟随葬有如此数量的青铜器,反映着当时河西经济与铸铜业的高度发达。从用途来看,墓中出土的青铜器种类繁多,有生活用具、兵器、明器等。李永平曾经在对河西地区铜马来源进行研究后提出雷台汉墓出土的这些铜马为河西当地铸造。因此,雷台汉墓中这两件连枝灯的也不排除河西乃至武威当地铸造的可能性。

由于这种连枝灯的铸造精美,华美异常,在魏晋以后凉州一带的豪族生活中这种连枝灯还有继续流行的趋势。1976年,在武威南滩发现两座魏晋时期墓葬,其中M1墓出土有几件青铜连枝灯残件,有灯枝、灯盘和火焰纹饰。灯枝上装饰的东方朔与白猿、灯盘、火焰纹饰等与雷台汉墓编号112的连枝灯完全相同。

迄今为止,在甘肃的河西地区(主要指河西走廊地区)出土有4件摇钱树遗物,这4件摇钱树遗物均出土于武威,出土摇钱树形连枝灯遗物9件,除在酒泉、张掖高台地埂坡魏晋墓葬中出土过3件外,其余6件也出土于武威⑧。类似的连枝灯遗物,在西北地区,除河西走廊外,仅在青海西宁陶家寨M9墓⑨中发现过部分连枝灯残件。因此我们有理由相信,作为河西地区汉魏十六国以来政治、经济、文化的中心,当时的凉州(今武威)是河西地区受巴蜀文化影响最为深远的地区,凉州对于外来文化的广泛吸收与容纳,使得来自于中原的陶质多枝灯与来自巴蜀的摇钱树在这里经过不断的交流融合,最终形成了独具地域色彩的、带有摇钱树风格的羽人连枝灯。(文/陈有顺)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号