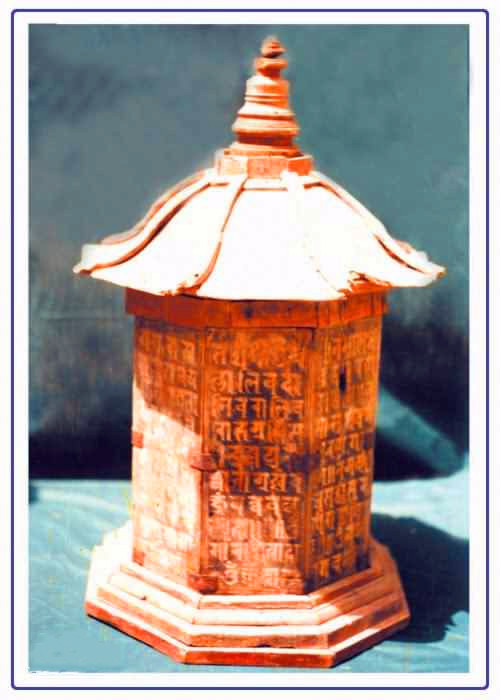

武威西夏木缘塔

发布时间:2018-12-27

西夏的葬俗,史籍中只有零星的记载。《通典·边防》载:在西夏主体民族党项人,“死则焚尸,名为火葬”。在西夏的一首宫延颂诗中写到“红脸祖坟白河上”。以上材料说明,西夏人的葬俗——焚尸,又有坟墓。西夏的墓葬,发现的不多,迄今在全国发现可以肯定的只不过几处:一处是内蒙古额济纳旗黑水城外的一座塔墓,一处是宁夏银川贺兰山的西夏帝王陵,另一处就是甘肃武威西郊陆续发现的有明确纪年的几座西夏小型单室砖墓。特别是1977年原西郊林场平地时发现的两座有明确纪年的小型单室砖室墓,相距10米,墓室分别长1.3米和1.6米,宽为1.2米和1.3米,高为1.2米和1.7米。墓葬出土了一批木器、木板画和四座木缘塔等珍贵文物。其中的一座木缘塔造型奇特,保存完整,为西夏墓葬中第一次发现,它为研究西夏的葬俗以及佛教艺术提供了极为珍贵的实物资料,为国内外专家学者所珍视。国家文物局文物鉴定专家组定为国宝级文物。

西夏木缘塔

木缘塔出土于二号墓二层台上,通高76厘米。塔分塔座、塔身、塔顶和塔刹四部分。塔呈四级八角形,饰红色;塔身用长34厘米、宽12.5厘米、厚2厘米的8块木板合成。整个塔身表面涂兰色,用黄色书写梵文咒语,计有“一切如来咒”、“一切如来百字咒”、“药师琉璃光王佛咒”、“圣口光天母心咒”、“归衣三宝咒”等。塔身顶部另有长12.5厘米、宽3.5厘米、厚2厘米的8块小木板作榫铆与塔身相连接,表面涂饰红色,画有斗拱图案;塔顶也为8块近三角形弯曲的木板组成,骑缝处用同样曲形的木条粘接。每块木板表面下部绘有云纹,中间书写朱红色梵文一字,塔刹底部周围由8块小木板组成围栏,面涂红色。刹另制,中心有圆轴与塔顶串连,底座周围绘有卷草纹饰,上有二道相轮。在塔顶八角木板上的内面墨书“故考任西经略司都案刘德仁,寿六旬有八,于天庆五年岁次戊午四月十六日亡殁,至天庆七年岁次庚辰(申)□夏十五日兴工建缘塔,至中秋十三日课讫”。 使用这种佛塔式葬具,表明墓主虔诚礼佛,向往死后得成正果的美好愿望。像这样融灵柩、佛经咒语、佛塔为一体的葬俗葬制,在我国古代一般世俗人等的葬俗中尚属首例,对研究西夏文化有着极为特殊的意义。

塔葬是用墓塔放置活佛,高僧的尸骸、遗骨和遗物,是佛教上最高贵、庄严的葬法,只有高僧大德才能享此最高等级的殊荣。西夏最典型的塔葬当数拜寺口北寺塔群了,在塔群的不少塔基中有骨灰片出土,它们应是西夏时期拜寺口北寺内高僧的墓塔。1909年俄国探险队在我国额济纳旗黑水城遗址发现一佛塔,塔内北墙边的台座上,坐着一具骨架,并从塔内发现大量西夏文佛经、文献,可见死者是位西夏高僧,而这座佛塔就是他的葬所。西夏佛教徒埋在塔内,但尸体不用火化,也没有造葬具,而是寂坐在台座上,这是一种非常特殊的埋葬形式,表现了佛教徒尊敬佛教的思想意识。

两座墓葬和出土的木缘塔,反映了西夏民族的葬俗特点。其一,西夏采用的是火葬墓,葬具是木缘塔,它与四川西部宋代的小型火葬墓类似;其二,从墓葬出土的文物题记来看,在题记中记刘仲达埋葬事时,明确提到“灵匣”,灵匣应该是装骨灰用的匣子,和现在的骨灰盒的用途一样,而形式不同,这种灵匣就是木缘塔;其三,从木缘塔的题记来看,这两座墓均为夫妻合葬墓,共埋葬4人,每人一座木缘塔。另外,墓内还出土了许多木板画和木器随葬品。由于墓室太小,画工难以在墓室内彩绘壁画,所以用木板作画,葬入墓穴。这种葬式即受到佛教焚尸的影响,又采用了宋代汉民族葬俗方式,从而反映出西夏葬俗的一大特点。这是研究西夏葬俗极为重要而又珍贵的实物资料。

武威西夏博物馆

木缘塔四周书写佛教咒语,且以梵文为主,这种葬俗受佛教的影响。我们知道,佛教的创始人释迦牟尼死后火焚,其骨灰被分送到各地建塔供奉,叫做舍利塔,此后供舍利之风在印度盛行。这种风俗后来随着佛教传入我国,在我国各地普遍建塔。如有些僧人像鸠摩罗什等去世后,就曾“依外国法,以火焚尸。”所以武威木缘塔之墓应是舍利塔墓之属,它是西夏大力推崇佛教的历史见证。从葬俗反映出西夏民族对佛教的崇拜和当时佛教的盛行,是研究西夏佛教文化的珍贵实物资料。此外木缘塔题记中提到的一些官职“西经略司都案”等对研究西夏时期的官制等都具有重要价值。木缘塔出土后,曾作为中国西夏文化的优秀代表多次出国到日本展出,得到中外人民的高度评价。木缘塔现藏于武威市博物馆。(文/黎大祥)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号