六十三年修正殿,距今约 300 年的历史。目前寺内虽仅存古建筑两座,但大雄宝殿内的华严三圣等塑像以及精美的背光悬塑,是古代彩塑艺术的珍品,堪称武威彩塑艺术瑰宝。

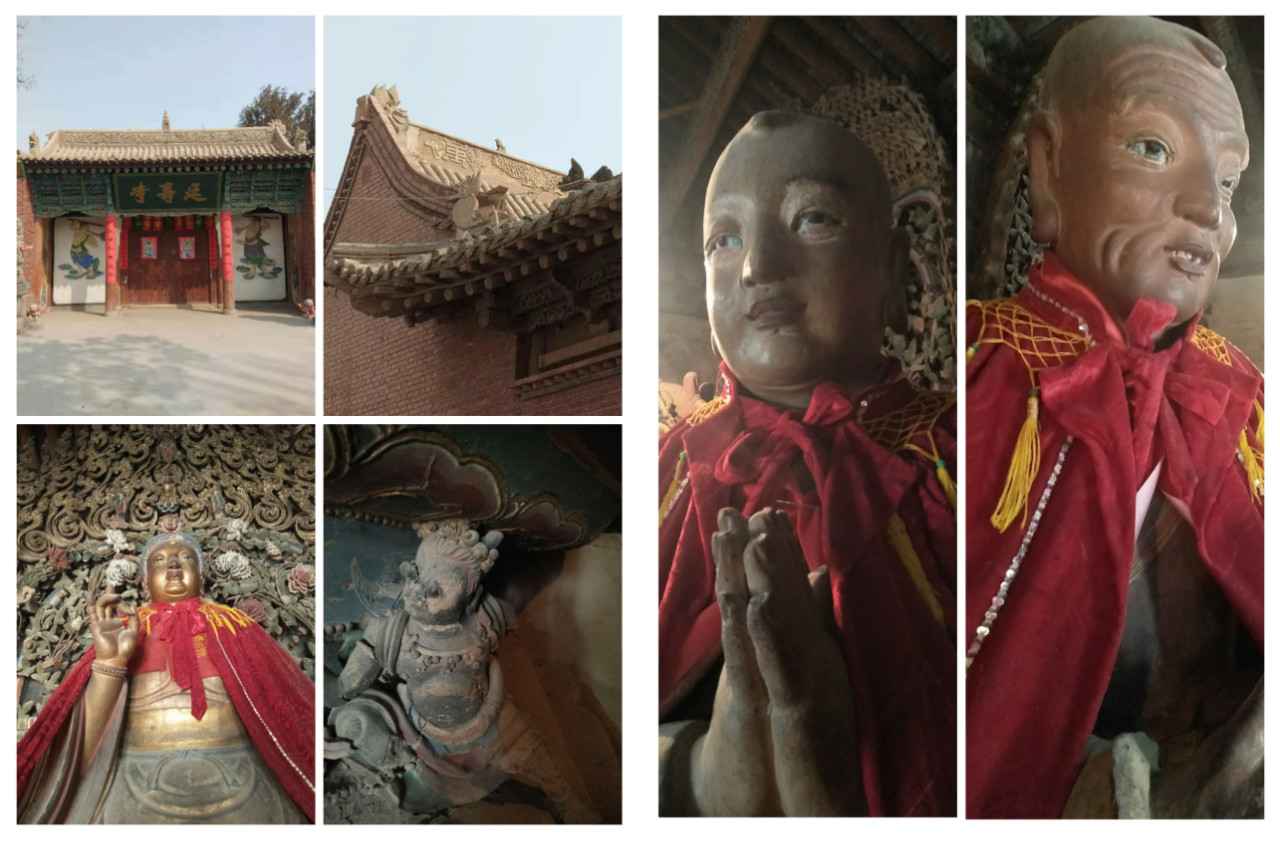

寺内现存古建筑为大雄宝殿及伽蓝殿。多年来两殿虽经数次维修,但其形制大体如旧,仍保持清代风貌。大雄宝殿是寺内主体建筑,也是寺院精华所在。此殿坐北朝南,建在高约一米的基座上,面阔三间,进深三间。大殿顶为单檐歇山式(图二),檐下木构部分斗拱交错,纹饰精美,上彩绘虽多已不见,但仍可看出当年曾雕梁画栋、精湛的雕工技艺。两侧檐角长伸高耸,大有展翅欲飞的雄姿。大殿前古柏参天,更显古朴庄重。

大雄宝殿内装饰肃穆,佛众生辉。保存有大大小小塑像 17 尊。最大的约 2 米,最小的仅 20 厘米。并有三组精美绝伦的背光悬塑。塑像及背光采用了圆塑、悬塑、浮塑、贴塑等泥塑技法,将佛祖、菩萨、弟子、侍从等塑造得姿态各异,栩栩如生。还保留有部分壁画,皆为建殿同时期作品。

殿内主像“华严三圣”全部涂金,分布在长跨三间的佛坛之上。中为毗卢遮那佛,为释迦牟尼的报身佛,两侧为文殊、普贤两位肋侍菩萨。主尊毗卢遮那佛结跏趺坐于中间高大的须弥座莲台之上,右手施说法印,左手放于膝上。佛祖头饰螺发,肉髻平缓。面庞丰满圆润,双眉弯如新月,附着一双秀目,鼻梁高直,嘴巴微翘,双耳长且略向下垂,下颏圆而略向前突,神情祥和,令人敬而不惧(图三)。身上金色佛衣绚丽、华贵,衣纹线条流畅,部分佛衣垂落于莲台,充满了衣料的质感。座下莲台莲瓣富丽,每片莲瓣上饰以不同的彩绘缠枝牡丹、花朵,色润工巧,镂金错彩,别具风格。佛祖须弥座平面六边形,上下三层,中间转角处各以莲柱支撑,宛若回廊,造型玲珑。须弥台下装饰丰富,除绘有瑞虎、仙鹤、玉兔、卷轴、棋盘以及龟背、云气、万字等传统纹饰外,中间须弥座束腰处还塑有四尊力士负重,现仅存一尊。力士塑像身高仅 30 厘米,但塑造得粗犷豪放、力感十足。他上身赤裸,腰系战裙,两眼暴突出框,头向左倾,身体呈半蹲式,一臂虽已残缺,但仍能感觉到他要将佛祖须弥座托起时孔武有力的张力(图四)。

毗卢遮那佛左右两旁的文殊与普贤二位菩萨分别端坐于青狮与白象之上。文殊菩萨面部恬静,身体微微前倾,略作俯视状,显得端庄大气。左手握有经卷,端坐于象征辩才锐利、智慧威猛的青狮上。坐下青狮发毛卷曲,双目圆睁,似散漫地半趴于须弥座上。普贤菩萨手执如意,细眼微咪,慈眉善目地宛如一位慈祥的妇人。端坐于代表其愿行广大、功德圆满的六牙白象之上。白象大耳低垂,象鼻突出,形象逼真。

三尊主像身侧还分塑有立于砖台上佛弟子或随侍塑像 6 尊。毗卢遮那佛旁为弟子迦叶、阿难。二位尊者温顺虔诚。迦叶所着僧衣与阿难无异,双手拱于胸前,面部略有结构起伏,额头皱纹迭起,眉头紧锁,两眼深陷,嘴唇干裂,一副饱经风霜、老成持重的模样。阿难脸圆唇厚,体格敦实,特别是头上卤门前小小一绺头发,塑造得恰似当地农村纯朴憨厚的少年,具有着浓郁的乡土气息。(图五)

文殊菩萨身旁有牵狮奴与于阗王。二者皮肤黝黑,浓眉深目、高鼻,多须髯,异域特点明显。牵狮奴胡人扮相,黑脸虬髯,头戴尖状帽,帽沿有饰,蓝色袍服,足蹬半靴,右手中拿一短短的绳状物,神情恭谨、目光略显呆滞,传神地表现了一个尽忠职守的牵狮奴形象。右侧于阗王头戴高冠,服饰装束已完全是典型的中原风格,脚着传统汉式翘头履,官服上描金绘彩,华丽异常。他双袖合于胸前,深目圆睁,双唇紧闭,器宇不凡。(图六)晚唐至五代时期,敦煌莫高窟的新样文殊中出现了于阗王的形象,代替了早期的牵狮奴。这种情况被认为与当时于阗与敦煌关系密切有关外,还与《华严经》最初源自于于阗也有关系。但于阗王与牵狮奴同时出现于文殊菩萨身侧这种组合布局极为少见。

普贤菩萨身旁右为光头象奴,长相、打扮皆不似中原人士。他面庞丰满,头大圆阔,眉开眼笑,上身开敞,胸腹袒露,袍长至膝下,足蹬罗汉鞋立于方台之上。整尊塑像洋溢着喜乐欢快的神韵与气氛。普贤菩萨左侧为 6 尊随侍中唯一的一位女性:天女,她整体形象塑造得近于世人,神情谦卑虔诚,似为写实之作。但见她头戴花冠,珠钗斜插,嘴角略弯,双手拢于袖内,似曾捧有一物,但已残。面部和衣纹的线描疏密有致,初塑时身上敷描的花卉、彩凤等纹饰虽历经多年依然可辨。天女的发饰、衣裙、应是以当时世俗社会中贵妇衣着为依据,为我们再现了 300 多年前女性的时尚衣饰。(图七)

这些弟子、随侍塑像的形体、比例大致与人体相符,姿态各异,栩栩如生,为目前武威境内少有。明清时期,由于道观和佛教寺庙大量兴造,极大地拓展了佛教造像艺术的领域。佛教艺术在此时就更加典型地体现出世俗化和生活化的特质,在佛教造像和造像审美的意蕴上更加的深入民间大众的审美心理。延寿寺内这些菩萨、弟子以及随侍塑像也反映了这一特点,明显具有了世俗化、生活化的艺术特征。

大雄宝殿内,最引人注目、历来为人们称道的,是三尊主像背后大型的背光悬塑。其设计美妙绝伦,精巧至极,至今令人叹为观止。悬塑,又称壁塑、影塑,一般是在殿堂内围绕佛坛上塑像,在其两侧、背后及上方依托壁面塑造而成的大型泥塑。它是以架定位,上厚下薄,悬插在固定于墙上的预制木架之中的室内彩色泥塑。常用于庙宇内制作千佛、千菩萨及复杂背景的故事性彩塑,成为主像的陪衬。这种泥塑技艺是通过类似于高浮雕的表现手法,意在突出蔚为壮观、美仑美奂的立体佛国世界。目前国内保存最完整、最精致的背光悬塑在山西朔州崇福寺弥陀殿,“西方三圣”身后巨大的背光悬塑,为金代泥塑。经研究,崇福寺弥陀殿内背光整体是以编条泥壁工艺制成,即先由木条搭起主体框架,然后用麻绳捆束藤条打底固定,最后再敷以泥料塑形,同时采用了镂空塑法,减轻了重量。延寿寺内背光上有大量枝条痕迹可寻,并且背光上部呈弧瓦状前倾,显得较为轻巧,可能也是采用这种镂空塑技法完成的。这种技艺手法看似简单,却因为繁复的泥塑技艺,不失华丽的装饰,而被认为是古代彩塑罕见的艺术技法。这三组背光整体呈硕大莲瓣状,主体纹饰以植物、火焰为主。毗卢遮那佛背光最为高大,华美,高度约 3.7 米。正面为植物纹,有缠枝番莲、莲花、菊花等,细长的花茎在繁盛的莲花、大朵的番莲、菊花、层层的绿叶间穿插缠绕,代表着生生不息、万代绵长的吉祥寓意。而花叶间几朵流云间或海螺、青龙等动物的加入,使背光更显得优美生动,极富动感。在色彩上运用了红、白、蓝、绿、金等多种色调敷绘花朵、绿叶、青龙等。虽使用了大量浓艳明丽色调,但整体艳而不俗。背光的边缘装饰有大面积流转、升腾的金色火焰。繁复的火焰以镂空形式上下勾连,层层叠叠,有如永不熄灭的佛光,普照着大地万物。这些火焰纹至今仍然金光熠熠,耀眼夺目,给信众和观者带来强烈的视觉与心灵的震撼。背光上部火焰纹中塑有佛祖、大鹏金翅鸟、祥云等,姿态各异,栩栩如生。火焰纹在这里似乎又充当了美轮美奂的佛国世界:几朵如瑞花般的祥云冉冉升起,中间一朵祥云上着金色佛衣、结跏趺坐于莲台的释迦牟尼佛,他右手垂于膝上,左手拿钵,身体微微前倾,似正满怀慈悲地俯瞰着芸芸众生。迦叶、阿南(头已残)脚踩祥云分立于佛侧。背光顶部为人面鸟身的大鹏金翅鸟。他头戴高冠,面如金刚,正扇动着金色翅膀、面目狰狞地叼着一条恶龙徐徐飞过。佛祖的慈眉善目与大鹏金翅鸟狰狞的面部在这里形成了鲜明的对比,但都刻画得栩栩如生,令人叹为观止。(图八)

佛祖背后左右两侧还保留有部分清代壁画。左为东王公,他头戴冕旒,身着帝服、双手执圭。右侧为西王母,戴华冠,宝珠滴翠,瑞花流丹,着羽翼长袍,显得端庄、俊淑、柔美。她双手执笏板,神态恭敬、虔诚。二人都微微侧身朝向佛祖而立。两幅壁画手法娴熟,人物传神,画风与山西永乐宫元代壁画有异曲同工之妙。(图九)

殿内正面上挂“瑞映竺峰”匾一块上题“雍正首春”等字样,为雍正时期原物,笔法纯熟,字体遒劲。

延寿寺大雄宝殿内的彩塑,尤其是三组背光上的悬塑,是目前武威佛教艺术中仅存的悬塑作品,更是清代武威雕塑艺术宝库中的珍品。其不仅造型丰富生动,而且宗教意蕴深厚,具有极为重要的艺术价值和历史价值。由于泥塑便于上彩和不易脱落,加上武威气候相对干燥,以及大殿内的彩塑不曾暴露在阳光下,温度变化小等原因,使大雄宝殿内这些泥塑上的彩绘。在经历了几百年后仍然光彩夺目。不仅让我们欣赏到完美的古代艺术,同时也为研究这些艺术造像提供了极其宝贵的资料。(文/王丽霞)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司