民勤小曲戏,最初称镇番小曲,因明清时民勤县名“镇番”故名。当地又称之为小戏,相对秦腔大戏而言,是流行民勤城乡的曲牌体地方小剧种。

据载,自清中叶起,民勤小曲即流传至内蒙古临河、磴口、阿拉善左、右旗及新疆等地。民勤小曲源于当地和从内蒙流传而来的民歌“西调”、二人台,后又与江、浙、山、陕移民的俚曲小调相融合,在清之前期即已形成。据《镇番遗事历鉴》载,清道光十一年(1831),“二分沟胡兆庠是年创戏社,领五徒游艺湖坝”。清同治间,民勤小曲进入兴盛时期,职业性小曲戏班“容尤堂”,曾“游艺于口外(今新疆一带),凡历三年乃归。”中华民国十五年(1926),民勤东湖艺人刘发杰组建泰和班,将民勤小曲正式搬上舞台演出。建国后,民勤小曲在音乐,表演、唱腔等方面经 过挖掘,整理,改进,提高,曾多次赴省,地、县会演。

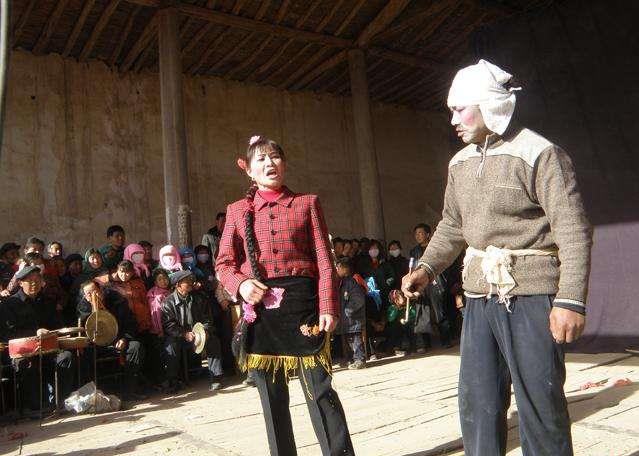

民勤小曲曲调丰富,优美动听.道白多用民勤方言,恢谐通俗,亲切感人,表演带有地蹦子社火特色,男角唱时蹦蹦跳跳,女角唱时摇摇摆摆。善用扇子、手帕等小道具做戏,故人又称“地蹦子”。角色行当最初仅有小生、小旦、小丑,时称“三小戏”,迨清未发展为生、旦、净、丑等行当俱全。服装多因陋就筒,以生活服装代用,但也有一定的规制:男角着长袍,外罩红或兰色短大襟棉袄,腰围裙带,头戴“凉壳”或“缨帽”。官宦披各色绣袍,戴官帽。小生于白上衣之上套黑色或兰色背心。老旦围裙,套青袄,梳刘海;正旦着红或绿大襟袄,下着花裙,头梳髻,别簪;富贵者插各色花,带昭君裙,两翼插蝶翅白纸花;小旦一如正旦,惟脑后垂大辫。凡男角常执扇着帕,女角如之,两手执着与男角相反。化妆简单,无固定谱式,仅略施脂粉而已。民勤小曲戏剧目较多,仅艺人口传即有五十多种,其中如〈箍马盆》、《麒麟送子》、《大保媒》、《打懒婆》、《二瓜子吆车》等为独擅剧目。建国后挖掘、整理的剧目如《闹书馆》、 《下四川》、《小姑贤》等至今仍在演出。新编剧目《周月月》对小曲戏剧本、音乐、表演,舞台美术诸方面做了有益探讨,得到社会各界好评。

民勤小曲戏较有影响的班杜,清代有胡兆庠戏社,陈友生容尤堂;民国有泰和社(后改演秦腔)等。名艺人先后有曹开兴、高培阁、周玉文、田志书、陈生致等。

一、民勤小曲戏剧目民勤小曲戏剧目已知名的有百余种,先后记录到的有五十多种,经整理加工的约有二十种.潘富堂手抄本六十种,1956年贡献于甘肃省文化局,今多藏省文化艺术研究室。综观民勤小曲戏剧目有以下几个特点:

(1)特有剧目多,仅现已搜集到的剧目中,属独有剧本二十余种,其中如《二瓜子吆车》、《打懒婆》、《怕老婆顶灯》、 《赃官告状》等都是西北地区少有的剧目。尤其《二瓜子吆车》,与全国表现苏三起解的剧目全然不同,《中国戏曲志》将其列为小曲戏中的代表作品。

(2)独幕折戏多。民勤小曲传统剧目除失传的《鸳鸯谮》、《王祥卧冰》、《月光带》等外,几乎全部是折戏,适于城乡地摊演出,也是小曲戏广泛流传的主要原因之一。

(3)神怪狐妖戏多。民勤小曲戏中神怪狐妖戏多的主要原因,是旧时民间班社大多演出于农村的庙会,演戏是为了敬神,因此要求一些班社必须备有繁多的这类剧目,否则就不能应时而演。

(4)贤良义士戏多与宣扬封建伦理道德观念有关。传统剧目的诸多特点,与本县地理环境,风土人情,文化素养,演出场所以及物质条件等等有着极为密切的关系,它是长期以来历史形成的一种格局。

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号Copyright © 2018 www.lzwenhuawang.com 主办:武威市凉州文化研究院

陇ICP备18003089号-2 技术支持:甘肃天问信息咨询有限责任公司