主持人:各位,问大家一个问题,你觉得什么能够代表咱们中国的旅游呢?想想咱们这儿,是地大物博,历史悠久,你要想寻找一个比较具象的东西,实在是有点太难。但是,我要告诉你,还真有!就是我身后的马踏飞燕!1983年10月,马踏飞燕被国家旅游局确定为中国旅游标志。那说到这里,你也许知道,我现在正在甘肃省武威市。历史上,这个地方还有一个大家也许更加熟悉的名字:凉州!说到凉州,我总会想起“月圆凉州”这个词,因为它很美,但其实这个词所承载的意义,更加厚重,就因为“凉州会谈”。在元代,这个地方见证了西藏纳入中国版图。也是巧啊,我们摄制组在到达武威的时候,正好是中秋节。两天前的月圆之夜,一路风尘仆仆,终于赶到了武威凉州。总算在中秋节的晚上,赶到了这样一个特殊的地方。这是什么地方呢?这里是全国民族团结进步教育基地,这里是甘肃省的爱国主义教育基地,这里是全国文物保护单位,这里是,凉州白塔寺。我想用航拍,来展现一下,在傍晚的时候,白塔寺的景象。给大家请来的朋友、专家,是来自武威博物馆的副馆长,张有国。张馆长,你好!

张有国:你好!

主持人:这位张馆长曾经在白塔寺工作了18年,应该说是非常有经验。

张有国:现在看到的白塔,共有100座。中间这个大塔,它是根据考古发掘资料,修复起来的,整个建设是在2003年,是国家文物局在1999年考古发掘的基础上,统一修复,复原的。史料记载,白塔寺内有大塔一座,四环小塔99座,整个塔有5米,9米,11米,19米这几种。

主持人:好。我们在航拍镜头里边,看到那个遗址,这就是在1927年地震的时候,把这个塔给震坏了。

张有国:在1927年大地震的时候,把这个塔给损毁了,仅存5.4米。

主持人:那这个遗址,在抢救性发掘的时候,有没有什么重大发现?

张有国:1999年,整个塔基下面,出土了两块明代的碑,其中一块是明宣德六年,记载了“凉州会谈”的经过,因而也确定了“凉州会谈”的确切地点,就在我们凉州白塔寺。

主持人:我刚才来的时候,发现这个公园里边有很多人了。看来在中秋之夜,来这赏月的人也不少。“月圆凉州”,看来是名不虚传了。

张有国:我有个朋友,给你介绍一下关于八月十五的白塔寺的民俗。这是凉州文化研究院的李元辉老师。

主持人:这个表演,是咱们群众自发的,还是有组织的?

李元辉:刚开始是群众自发的,后来政府看到大家对凉州词这么热爱,政府最后组织“万人吟诵凉州词”大型活动。

主持人:这个是描述一个什么样的故事呢?

李元辉:它描述的是公元前121年,汉武帝派大将军霍去病西征河西,打败了匈奴,所以我们武威,就是为了彰显大汉军队的武功军威,得名为武威。

主持人:还是得向你请教一下,中秋,月圆,和古凉州之间,还有些什么样的文化渊源呢?

李元辉:唐代大诗人岑参,就写过:弯弯月出挂凉州,城头月出照凉州。咱们凉州人,对月亮的崇拜分为两种:一种是自然崇拜,另一种是社会期盼。我们凉州月饼,它追求一个大,为什么这样说呢,我们凉州的历史,见证了中国大一统的进程。所以,这个月亮对于咱们凉州来说,永远澎湃着生命的激情,永远播放着历史的回声,永远散发着文化的热度。

主持人:那待会,咱们邀请的演员们,还有在场的很多观众们,我们干脆一起来吃,一起来赏月,过一个最独特的中秋节。我们一起吃月饼,一起来感受这个中秋之夜,这也许是我在最特别的地方,过的一个最特别的中秋节,那凉州月饼实在是太大了,到现在我都没有把它吃完。要说起武威,这里被历史沉淀下来的东西实在是太多太多,在古丝路浩如烟海的文化积累当中,洞窟艺术应该是河西走廊的明珠,在魏晋南北朝的期间,中国开始出现了大量闻名遐迩的石窟,四大石窟,像莫高窟,云冈石窟,龙门石窟,麦积山石窟,都是开始凿于那个年代。那么这一切,是从哪里开始的呢?其实就是从天梯山石窟开始的,这个石窟鼻祖呢,它就在武威,但是我在天梯山遇见的,可不仅仅是石窟。月圆凉州的第二天,阳光明媚,天梯山石窟,就在我身后大概三公里的地方。

天梯山解说员:据史料记载,天梯山,山峰巍峨,陡峭峻拔,高耸云霄,拾级而上,道路非常地崎岖,犹如攀登天梯一样,所以,把它叫做是天梯山的。

主持人:有点不可思议。

天梯山解说员:最早的石窟,开凿于东晋十六国时期的北凉,这个大窟,是开凿于唐代时期的,距今有一千三百多年的悠久历史,以前是有壁画的,这些壁画是明代的,唐代的时候是没有壁画的但是给佛祖塑的金身,金身上面贴有金箔。

主持人:现在能看到的就是这个。

天梯山解说员:对,对外开放的也只有这个。

天梯山讲解员:其实,我们这(天梯山)还有一个看点,就在这,国家非物质文化遗产保护项目——河西宝卷。

主持人:我觉得这村子里边花香鸟语的,还有多远呢?

天梯山讲解员:不远了,咱们前面就到了!

主持人:前面就到了,很期待呀!哎,我好象隐隐约约听到有声音!我觉得这个时候,我不想打断他们,我想坐下来静静地先听一听。先听入神之后,我再跟他们去好好沟通。

主持人:你们三位都是凉州宝卷的非物质文化的传承人?

赵旭峰:这位叫李作柄老先生,今年90岁了,非物质文化遗产凉州宝卷的国家级传承人。我们两位,这位叫李卫善,是老爷子的儿子,我叫赵旭峰,我们两个人是省级传承人。这两位,这个叫严兰庆,这个是李春莲,她是市级传承人。

主持人:你能再给我介绍一下凉州宝卷到底是一种什么样的一种艺术形式吗?

赵旭峰:凉州宝卷,属于敦煌变文的一个分支,它是曲艺形式的一种民间文学。以说唱为主的,韵白结合的一种曲艺文学。

主持人:等于说这个宝卷,它就是在用一种曲艺的形式在讲述故事,讲的什么故事呢?

赵旭峰:教育子孙后代,孝顺父母,讲为孝之道,精忠报国,积善为德。有一个外国人到这里旅游的时候,我把这个宝卷拿出来让他看了看,然后给他唱了几句,他最后在法国的一家报纸上,写了一篇文章,文章里边有这么一句话就是说,他在中国的甘肃武威偏远的农村,见到了中国历史上最原始的最纯粹的文学文本。

主持人:这个宝卷学习需要多长的时间呢?

赵旭峰:时间可长着呢,我是1978年开始的,上高中的时候,我们两个人是同学,他们家里一到晚上,好多人都在这里听宝卷,架个火炉,打上茯茶,热乎乎地听宝卷,特别吸引我。

主持人:这也许是每一位咱们的这个非物质文化传承人的一个使命吧。

赵旭峰:对,你首先得有听众,有人愿意听,你才能传承这个,所以说我们凉州这个地方,文化旅游搞活以后,比如说,我们凭借天梯山这个地方,可以在那里演唱,让更多的人,更多的游客,了解这个宝卷,甚至有些人,把这个东西,拿去教育自己的子女,就是说,尽可能把这个东西传承下去。

赵旭峰:这就是我新修建的家。

主持人:那像您家里这个条件,我觉得是不会比城里人差了,在咱们这个村,像你这个条件的人多不多呢?

赵旭峰:一般人家都好着呢。

主持人:看一看宝卷是什么样子?

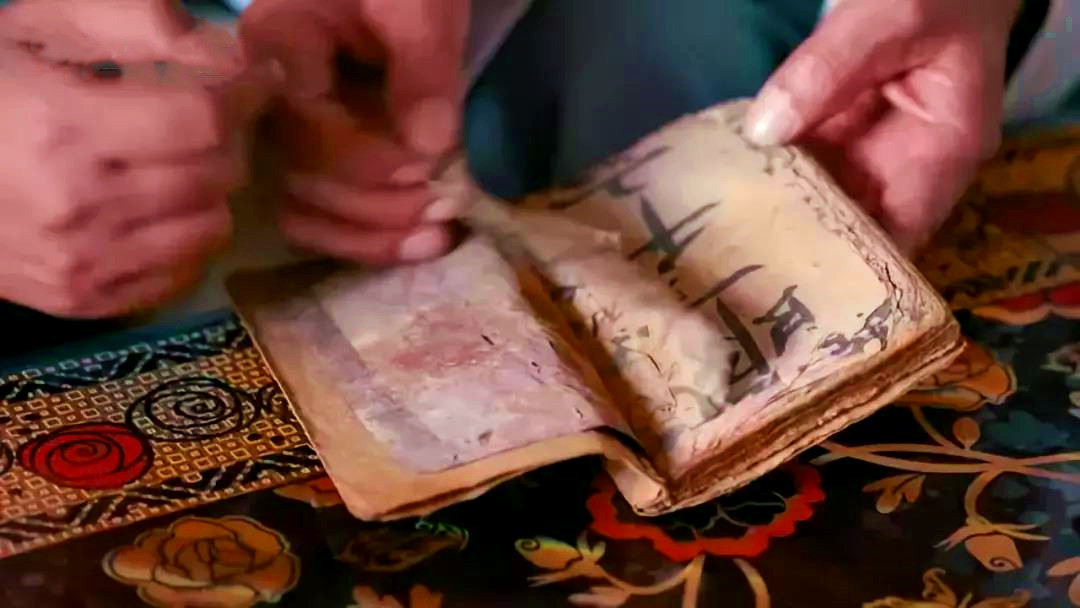

赵旭峰:我先把这个最早的宝卷找出来,这宝卷,你看他是羊皮。

主持人:我能摸一下吗?

赵旭峰:能摸!人在念卷的时候,你看他翻的时间长了,把羊皮都磨透了,这是手抄的。

主持人:这是哪一个朝代的?

赵旭峰:康熙三十三年的宝卷,已经翻不成了,你看。

主持人:一共只有十八部?

赵旭峰:搜集了十五部。

主持人:正因为您收藏了这么多的宝卷,于是,你就认为你应该去传承和发扬这些非物质文化遗产呢?

赵旭峰:我觉得这个东西挺好的,它的教育意义是非常大的。

主持人:这就是把咱们传统文化当中的一些精髓部分,要保存,要发扬光大。赵老师,你在这个村子里边呆了多长时间?

赵旭峰:我从小就在这个村子里面,一直在这。

主持人:那你觉的在这几十年里边,村子里边最大的改变是什么呢?

赵旭峰:那肯定是修路啊。

主持人:修路!哪条路?

赵旭峰:就是那条通往天梯山的路,1990年以前没有路,就是一条羊肠小道,到了2002年,修了一条砂石路,终于能走车了,出来进去也方便多了,到了2007年,砂石路改造成水泥路,由于路面不宽,有时候还有堵车现象,现在的情况你们也看到了,柏油路。我上班开车几分钟也就到了,特别方便,这就是我看到的最大的变化。这个路一好,外面的人到这个地方来,我们也方便到外面去演出,把宝卷传播到更远的地方去。

主持人:一条路,带来的不仅仅是一个人的希望,也不仅仅是一个村子的希望,它更是让一群人,一代人的家园充满希望!

(本文整理/张学峻、赵大泰)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号