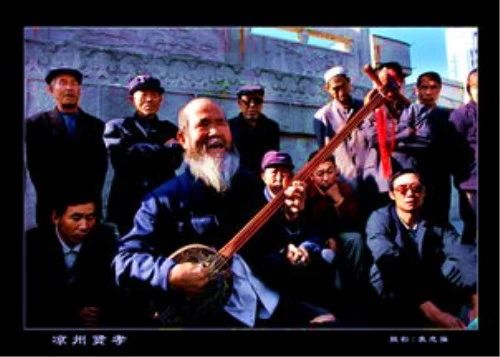

凉州贤孝是一种由盲人以凉州地方方言演唱、以三弦为主兼用二胡伴奏的古老的叙事性民间说唱艺术。主要流传于受古代凉州文化熏染的甘肃省武威市及毗邻的景泰县、永昌县,甚至张掖、酒泉等部分地区亦有流传,是当地民众喜闻乐见的说唱艺术之一,有着浓厚的地方色彩。其内容主要以表演英雄贤士、帝王将相、忠臣良将、孝子贤孙和才子佳人的故事为主,宣扬劝善惩恶、喻时劝世、因果报应、为贤尽孝的道理,故名“贤孝”。

明人聂谦在《凉州风俗录》载:“(凉)州城俗重娱乐,虽无戏而有歌曲,古称‘胡人半解弹琵琶’者今犹未衰,而此时最盛行无如‘瞎弦’,每由瞽者自弹自唱,间有自语。”这里清楚地记载了凉州贤孝在明初的盛行情况。而作为盲人说唱艺术的形成和繁荣,凉州贤孝与敦煌俗讲、变文有着极深的渊源关系。凉州贤孝不论从演唱的形态,还是演唱内容的主题思想方面看,都更为直接地受到唐代俗讲、变文的影响。

一、 散韵相间、兼说兼唱的艺术形式

从散韵相间、兼说兼唱的艺术形式来看,唐五代僧侣们所创制的俗讲转变是讲唱文学的开山之祖,直接为凉州贤孝说唱艺术的形成奠定了基础。

关于传统说唱艺术的起源,学者多将其追溯至唐五代变文讲唱。不过,需要说明的是在变文讲唱兴起之前,古代瞽者就有“诵诗、说书、讲史”的传统,先秦的瞽矇讲诵,汉代以来流落民间、以伎艺谋生的盲艺人所咏诵的“成相杂辞”,不仅代表了传统的盲人诵唱的早期形态,同时也奠定了后世说唱的基本框架。虽然此时的说唱“成相杂辞”尚无故事情节,也无散文说白,但是在韵文文体上却展露出了说唱音乐的雏形。以击节乐器“相”作为伴奏,唱中带说,似说犹唱,说说唱唱的艺术形式其实就是凉州贤孝这一类盲人说唱音乐最早期的原始形态。后来流行于民间的盲人诵唱,不断汲取民间艺术的营养,改变了以前典雅而程式化的表演,向娱乐化方向发展,遂使礼乐文化由娱神、娱祖转而娱人,从而走上世俗化的道路,采取民众喜闻乐见的形式,变得日益贴近民众的日常生活。

唐代散韵相间、兼说兼唱的说唱音乐形式的形成是在佛教传入中土以后的事。由于发达的商业贸易、频繁的战争所造成的人口迁徙,佛教的东渐及传播呈现出空前规模。自魏晋以来,凉州已是传播和会集佛教文化的重地。从《高僧传》记载来看,佛教东渐凉州之初,来自西域的僧人,尚不能直接进行笔译,而只能口译,“手执梵文,口宣晋语”,“改胡为汉”当时名之为“宣译”。“家世河西,洞晓方言,华戎音义,莫不兼解”的凉州人竺佛念就曾“澄执焚文,念译为音,质断义疑,音字分明”。曾久居凉州的鸠摩罗什“复恨支、竺所译,文制古质,未尽善美,乃更临梵本,重为宣译”。在这种“宣译”佛经的活动中,“笔受”者多为中土释徒。如《出三藏记集》卷九释僧肇《长阿含经序》所说:“凉州沙门佛念为译,秦国道士道含笔受”。再如《开元释教录·总录》卷四所说:“优婆塞支施仑,月氏人,博综众经,来游凉土,张公见而重之,请令翻译。以咸安三年癸酉,以凉州内正厅后湛露轩下,出《须赖经》等四部。龟兹王世子帛延传语,常侍西海赵潇、会水令马亦、内侍来恭政三人笔受。”在笔译佛经的大师中,除深受汉文化影响的西域僧人以外,多数是兼通汉梵的中国僧人以及祖居中国的西域僧人。如凉州的著名僧人释宝云,“在外域遍学梵书,天竺诸国音字诂训,悉皆备解。……晚出诸经,多云所治定,华戎兼通,音训允正,云之所定,众咸信服。”也就是说,在中国翻译佛教经典的宗师,为散韵相间、兼说兼唱之梵文经偈,找到了在中国本土早已成熟确立的楚汉辞赋这一对应的说唱文体。特别是那些祖居中原、凉州的沙门释徒,对于楚汉辞赋,更是驾轻就熟,结合梵文经偈与楚汉辞赋之异质同构的对应关系,将梵文经偈之"经"与楚汉辞赋之"赋"对应,将梵文经偈之"偈"与楚汉辞赋之"辞"对应,“改梵为秦”,“玩赋修文”,采用了凉州民间音乐,"改适今俗",“新声间出”,创制了散韵相间、兼说兼唱的说唱音乐形式。这实质上就是西方文化与中国本土文化相融合的果实。

佛教经古凉州之地东传中土,在其长期传播、发展中,向来非常重视它的中国化、世俗化。继经典的大量传译之后,部分佛教徒开始致力于佛法的普及,于开讲佛经时,穿插讲唱的世俗故事或者是佛经故事,尽量改编为通俗的故事体裁,甚至配以通俗音调吟唱之。先是有转读和梵呗;转读是念经,指讲经时抑扬其声,讽诵经文;梵呗则是以旋律感较强的音调进行歌赞,后来又出现唱导,即说唱教导之意。唱导不是诠释式的讲经,而是演义式的譬喻、发挥,唱导师宣唱的言辞,有一部分是临场发挥出来的,属即兴演讲式,有的则是早已写成本子,供唱导师专用的,这种本子可以算是佛教徒创作的最早的俗文学作品了。南北朝时期的唱导,强调讲经要适时从众,积极推进了佛教的世俗化。南朝末年,转读、梵呗、唱导合为一流,通俗的宣讲从形式到内容都越来越丰富,统称之为“俗讲”。顾名思义,俗讲就是对佛经的通俗化演讲。佛教教义繁复深微,不容易领悟,加上古代老百姓识字的人不多,普遍文化水平较低,所以,宣传解说佛教教义通俗、有情趣,才能吸引听众,普及教义。既讲述佛经故事,又讲述和佛教没有什么关系的历史故事或民间传说。俗讲虽然依托经文,引经据典,但法师在讲唱时,可以引入世俗文化,“杂序因缘”、“旁引譬喻”,并运用民间语言,使讲唱通俗易懂,悦耳动听,收到寓教于乐的效果。

隋唐五代时期,佛教盛炽,通俗化讲经风气的强劲濡染赋予说唱新的思想内容,并且在说唱形态和题材方面产生深远影响。唐代是佛教大兴的时代,宗派林立,僧团膨胀,寺院经济强大,佛教呈现出空前昌盛的局面。这种强势,促使佛教更加开放。正是在这种情形下,俗讲、变文,发展很快,并且在发展中积极地吸收世俗文化和民间文化,以充实讲唱内容和完善讲唱形式。以讲唱佛经故事为主的“讲唱经文”的演唱形态称之为“转变”,俗讲的一种方式,转变的“转”即“啭”,是唱的意思,转变就是说唱变文,是唐代脱胎于宗教宣传的俗讲活动世俗化而形成的一种通俗曲艺形式。它是在佛教僧侣所谓“唱导”的影响下,继承汉魏六朝乐府诗、志怪小说、杂赋及先唐等俗文学传统逐渐发展成熟的一种文体。这种文体的特点是有说有唱、韵白结合、语言通俗、接近口语,题材多选自佛经故事,也有一部分讲唱历史故事和民间传说。这是佛教在唐代进一步中国化的产物,是佛教文化与世俗文化、民间文化融合的结晶,为后世说唱艺术的发展开辟了新的途径。“转变”的文字脚本称为“变文”。“变文”之“变”,是这种表演艺术的称呼。“文”则是把正式的经义,演变为文本的意思。所谓“变文”实际上就是把正式的经义变异成为述事、述文、述趣为主的文本。讲唱“变文”的同时辅之以图画叫做“变相”。变文说唱相间、有音乐伴奏,叫做“变曲”,变文讲唱的声调,与变曲声辞相近。变曲的唱词称“变词”,是变文的组成部分。同时,转变艺人还有一定的身体语言,所以,变文讲唱是具有表演性质的综合艺术。敦煌变文曾经是整个敦煌文书中有关说唱文学的总称,具体属于转变脚本一类。说唱艺术在唐代正式形成,其标志就是用于寺院的变文讲演。为此,许多学者认为,唐代的变文是我国说唱音乐的始祖。变文在我国文学史上也占有着重要的地位,其文体在今后的讲唱文学中得到了传承。

凉州贤孝产生于保存敦煌变文极为丰富的古凉州地区,其散韵相间、兼说兼唱的说唱音乐形式是变文演唱形态的传承和变异的形式之一。俗讲中的讲经文、缘起和大多数的变文,都是有韵文和散文。讲唱时以散文讲说,韵文歌唱。啭变曲目的总体结构是散韵结合,说唱相间。这种文体的“说”为散文体,基本上用口语,有的也采用浅近的文言体或四六骈体文来描述人情、形容物态。“唱”的部分为韵文的歌词配合梵呗的乐调歌唱。唱词一般是七言为主而间杂以三言,也有少数间杂五言或六言句式押韵的唱词,大部分转若干韵。唐以后各种讲唱文学相互间虽有差异,但都遵循着韵散夹用且说且唱的基本规律,它们都是俗讲的嫡系苗裔。凉州贤孝属于“诗赞系”的民间说唱文学,其文本体制直接继承了敦煌变文的传统风格,其散韵结合、兼唱兼叙的文本体制,与敦煌变文完全一致。

二、 演唱形态和社会功用

从演唱形态和社会功用上来看,凉州贤孝和敦煌俗讲转变以说唱故事的形式寓教于乐,劝化人们弃恶从善、为贤行孝。可以说,凉州贤孝就是对敦煌俗讲变文的继承发扬,是在民间保存的活态的“敦煌变文”。

作为佛教通俗化宣讲的载体,俗讲变文通过经变故事、讲经文和民间传说容摄佛教教义教理,从而达到“劝化世俗”的目的。为了吸引更多的听众,僧人逐渐摆脱经本的束缚,不再引录经文,不对经文作阐扬,而是撷取佛经中奇异、曲折、有趣的内容,敷衍成完整、动人的故事。这种讲唱故事的形式应当是很受民众欢迎的。从唐代赵璘《因话录》卷四可知当时的这种盛况:“有文淑僧者,公为聚众谈说,假托经论,所言无非淫秽鄙亵之事。不逞之徒转相鼓扇扶树,愚夫冶妇乐闻其说,听者填咽寺舍,瞻礼崇奉,呼为‘和尚’。教坊效其声调以为歌曲。”这类佛教俗讲变文,主要是说唱佛教故事,没有引录经文,也不需要解释和阐发,一人完全可以胜任,俗讲的对象是世俗男女,僧人俗讲的目的是诱导其“输物充造寺资”,取悦俗众而“邀布施”。为了进一步争取世俗听众,满足他们的耳目之需,扩大变文说唱的题材范围成为最便捷有效的方法之一。

于是,说唱民间故事的转变及其变文便应运而生。随着变文题材内容的进一步世俗化,变文说唱者的身份也有了进一步的发展演变。转变的表演者也由寺院僧人扩展到了民间艺人,变文表演已由寺院转向街头院落,说唱内容也由佛教故事变为世俗故事。民间说唱艺人要参与竞争,求得生存,就要尽其所能地取悦和吸引听众,使听众产生情感上的共鸣与认同。民间艺人说唱变文时大多是集“说”、“唱”于一身独自一人完成的。说唱艺人为了“变场”听众当下理解和娱乐的需要,变换说唱身份来说唱一个完整的故事。有时,说唱者以第三者全知视角交待故事发生的历史背景,以第三者的口吻和立场与听众进行交流,传达出来的是说唱者自己的声音;有时说唱者潜入故事之中,以“故事中人物”的身份和限知视角演述故事;有时说唱者以“说唱干预者”的身份,居高临下地对故事人物、事件进行评说、介绍、阐释。在变文说唱中,说唱者拥有三重身份,凭借不同的身份可以出入于不同的交流语境,承担不同的职能。这种说唱形式已经和现在还在存活着的凉州贤孝演唱很接近了。凉州贤孝的演唱者同样为了“觅食计”的实用功能和达到劝化人心的目的,在说贤唱孝中直接借鉴了俗讲转变的形式。贤孝演唱者以“一人多角”、“跳出跳进”的方式,通过说、唱,把形形色色的人物和各种各样的故事表演出来,往往是三两个盲艺人,由三弦、二胡伴奏,走到哪儿,说唱到哪儿,与听众的交流,具有简便易行的特点。在表演过程中故事情节的结构、场面的安排、场景的转换、气氛的渲染、人物的出没、人物心理的刻划、语言的铺排、声调的把握、节奏的快慢等等,无一不是由凉州贤孝的演唱者根据叙事或抒情的需要,根据对听众最佳接受效果的细致聆察判断,还或受演唱的具体情景的感染,来对说或唱进行统筹安排和调度,或渲染,或取舍,导演出一个个令听众心醉的精彩节目,通过说、唱刺激听众的听觉来驱动听众的形象思维,拉近与受众的距离。为了使听众受到如闻其声、如见其人、如临其境的艺术美感,贤孝艺人必须具备坚实的说唱功底、良好的乐器演奏技巧及超强的模仿能力。只有对人物的喜怒哀乐刻划得维妙维肖,对事件的叙述引人入胜,才能博得听众的欣赏。而这些恰恰来自于贤孝艺人对现实生活的观察、体验和积累,以及对历史生活的分析、研究和认识。所以说,现在还存活于古凉州大地上的凉州贤孝便是佛教俗讲转变的活态形式。

唐以后,中国的政治、经济、文化中心由黄河流域移向江南。凉州在经历了吐蕃、回鹘、突厥的侵扰之后被西夏占领。在长达数百年间,频遭战乱,经济、文化发展开始落后于中原和江南地区,昔日中西交通要道丝绸之路亦失繁华景象。说唱艺术大量走向民间、走向世俗社会,但说唱艺术的发展依然比较活跃。西夏时期,重视佛教,同时也依照宋朝尊儒重教,鼓励“唱贤说孝”,“立唱名法”,教诲鼓励子弟,立“贤德”,读《孝经》,宣传贤孝之道。凉州全境内上下阶层都形成了讲贤孝、办贤务、说贤德、唱名法、立忠孝、敬老人的良好风气,说唱贤孝之风非常盛行,已成为全社会一种最崇高,最受人欢迎的时尚。凉州贤孝这种民间说唱艺术,不论从表现的主题,还是三弦弹唱的形态都趋于成熟,传播的范围也很广泛。

三、程式化创作手法和变异性特征

凉州贤孝作为口头说唱艺术,深受敦煌俗讲变文的影响。大量使用一定的程式进行创作是其重要特征之一。

凉州贤孝的口头性不仅仅是指口头说唱,更为重要的是口头创编。主要流传于盲艺人的原生态的活化的演唱活动中,没有文本的保存,随着时间的流逝和社会的变革,我们无从得知它最早的原始形态。然而,凉州贤口头性的说唱历史传统,仍可将其追溯至唐五代变文讲唱。佛教经典经凉州入中原,首先是通过佛教僧人口宣译经传播的,曾经长期口耳流传。作为敦煌变文表演形态的俗讲转变艺术,在它发展的初期,就是一种口头的创编,是作为一种纯粹的口头艺术形式传承的,而不是以说唱现成的文本的形式存在。转变艺术的口头性不是也不应该是仅仅表现为对现成作品的逐字逐句的口头背诵和复述,而是一些具备现场创编能力的艺人的现场表演,是通过熟练运用一定的说唱技巧和素材,真正地进行现场的创编并且在创编的同时绘声绘色地把它们演唱出来。变文是转变底本或文本记录,其文本化的出现,相对转变或者类似转变的艺术形式的说唱来说,应该是比较晚的事情。转变艺术的文本化过程有着复杂的原因,说唱者的“预撰”、听众的记录都是早期文本的来源。我们现在看到的敦煌遗书中的变文是转变艺术的文本化形式,是转变这种表演艺术发展到一定阶段的时代产物,它虽然以写卷的形式得以保存,但它并不同于我们所习惯和熟悉的其它的以文字流传的文人作品,甚至不同于大量文人参与创作之后的“河西宝卷”等说唱文学作品。作为转变这一口头性艺术的文本化形式,变文同样是一种植根于口头传统的文本,同样具有口头性和口头文学的一些特点。敦煌变文有说唱提纲或节录本、口述记录本或说唱底本、手抄本、转写本等几种不同的类型,但其本质而言都具有口头文学的性质。所以,变文应该是一种真正的较为原生态的口头说唱文学,其中大多只是由于特定的历史机缘,被记录和传抄为书面文本,使其在说唱传播的某一特定的历史瞬间得以凝固,我们今天才得以窥见这种说唱艺术之一斑。为此,我们研究变文对凉州贤孝的影响,是从其口头说唱艺术的性质而言的。同一题材的变文有不同的抄写本,就是其变异性的表现。变异性是变文文本的重要属性,变异的原因,除了一般民间口头文学普遍具有的变异的原因之外,不同记录者、抄写者不同的记录、抄写,也会导致出现或大或小的文本上的不同。口头说唱艺术的显著特点就在于其程式化和变异性。

作为口头性说唱艺术,大量使用程式进行创作是其重要特征。程式的基本属性就是重复,只有那些在作品中反复出现的具有相同或相近形态的表达,才能称之为“程式”。对于说唱者而言,程式是其构筑诗句或者故事的“建筑用砖”。口头表演中的套语,已成为一种特殊的符号,反映一种特定的思维。这些思维定势,在传唱过程中长期积淀,成为所有演唱者共同遵循的规则和典范,形成一个丰富的“常备片语” 和“惯用场景”的仓库,供演唱者在表演时随时采撷,信手拈来,连缀成篇。久而久之,最终形成俗套固定下来,即高度程式化了。可以说,口头程式理论为我们研究、分析变文对凉州贤孝的程式化创作的影响拓展了视野。

变文的程式是适应口头传播的需要,也是佛教为了向世俗大众传播,对佛教义理及宣教的手段进行世俗化改造的产物。变文中的程式,就是指在变文中不止一次地出现的一些较为固定的表达手段、情节内容。相同的表达手段,表现的往往是相同的情节内容;相同的情节内容,往往运用的是相同或相似的表达手段。因此,从形式上说,程式是一种具有稳定结构形态的表达方式;从内容上说,程式是运用一种较为稳定的方式表达一种较为固定的故事情节。程式化套语的频繁使用,对于正统的文学创作而言避之唯恐不及,但对于口头表演艺术的听众而言,这恰恰是悦耳赏心的。因为,对于变文的转变者而言,以时间顺序线性排列的语词或场景,只有通过反复呈现,才能够在听众心目中建立起各个单元之间的紧密联系,在民间口头传唱艺术中,它是必不可少的基本语言材料。若作书面阅读,自显罗嗦繁复;但作口头说唱,典型场景的重复不仅不是多余的,而是必不可少的。一个经历了若干代民间艺人千锤百炼的口头表演艺术传统,它一定是在多个层面上都高度程序化了的。

变文的程式创编,对凉州贤孝具有重要的影响。敦煌变文中程式化的说唱程序和反复出现的表达手段、情节内容,以及涉及人物出场、环境渲染、场面描绘等方面程式化创作的套路,被凉州贤孝传承和发扬光大,这也正是凉州贤孝的艺术魅力所在。作为口耳相传的凉州贤孝,虽然从题材内容来看,有许多故事来源于变文,但没有文本流传。同一题材的故事,不同的贤孝艺人有不同的演唱,就是同一个贤孝艺人对同一题材的故事在不同场合的演唱也不尽相同,但其主题或典型场景却大体相同。贤孝艺人的每一次演唱都是一种再创造,其主要的创作手段就是主题或典型场景的程式化,而主题或典型场景的程式化表达方式,贤孝艺人最初正是受到转变演唱艺术的深刻影响,如果主题或典型场景是叙事单元,贤孝艺人的创造就是以不同的方式将这些叙事单元串联在一起。主题或典型场景一经形成,便成为贤孝艺人创作的方法和原则。而这种程式化创作原则,大大减轻了贤孝艺人的记忆负担,或者说程式化是贤孝艺人的记忆手段。学习贤孝者在师傅的口传心授和自己的演唱中,逐渐熟悉了反复出现的事件,也就等于习得了主题或典型场景中相对稳定的一些话语结构,即掌握了贤孝的典型场景程式,在此基础之上他们就可以即兴演唱了。

程式化反映出贤孝创作的稳固性,然而贤孝又不是典型场景的机械拼凑,在具体细节上往往表现出很大的灵活性,所以说,贤孝创作是稳固性与变异性的统一。稳固性主要表现在典型场景上,变异性主要表现在具体内容的精心铺陈或简化、细节的描摹、时序的表达方式、语言的跌宕起伏等等方面。变异性是贤孝创作的生命,我们听不同贤孝艺人的演唱,能明显地感觉到其演唱风格的差异,这就是最好的证明。凉州贤孝结构模式的程式和典型场景,不仅成为贤孝演唱者的思维习惯,亦成为听众的接受习惯,从而成为传播者和受众之间沟通的捷径和必要条件。

佛教讲经十分繁琐,大体包括一系列仪式行为和讲唱程序。但俗讲摆脱了佛教讲经的特殊环境,演化为民间说唱文学形式之后,并没以继承讲经的一些繁缛仪式。简而言之,俗讲的过程分为三个部分——说押座、讲经、说解座,与之相应的变文文本是押座文、讲经正文、解座文。受变文俗讲文体结构影响,凉州贤孝的曲目结构,一般也由三部分构成——开篇词、正文、结束语。可见,这种构建结构的程式与变文一脉相承。

1:变文“押座文”与凉州贤孝“开篇词”

“说押座”对应的底本即押座文。押座文多以整齐的七言韵文出现,置于讲经文之首,其主要作用为“静摄座下听众”,使之心宜专一,故“押座”亦作“压座”,演唱内容多宣扬人生无常、俗世苦短,奉劝勤修佛法,以证正果。同一篇押座文可用于不同俗讲、变文的宣唱中,如《破魔变文》、《功德意生天缘》,用的都是《降魔变押座文》。

押座文显然不是作品的主要内容,是附加上去的,其主要作用是为了集中听众的注意力,故其内容未必与俗讲经文相一致,要求其形式上具备一定的吸引力,以维持讲堂的秩序,营造俗讲的气氛。押座文往往借助佛曲的歌唱吸引听众,加强说法的感染力,达到“净摄专仰”的效果。

凉州贤孝“开篇词”与变文“押座文”一样,不是作品的主要内容。凉州贤孝开场前一般要先唱“开篇词”,然后说唱正文。贤孝开篇词,是盲艺人演唱正文之前的开场白,往往以演唱诗句的形式开场,贤孝艺人称其为“诗条对句”、“诗句闲言”、“开场词”。同样内容的开篇词,可以用在不同的曲目中。同一个曲目的演唱,不同的艺人用的开篇词也不一定相同,就是同一个艺人唱同一个曲目,开篇词也视演唱时的具体情景和听众的情况而有所不同。有的“开篇词”与正本内容无关,通常为带有劝世意义的唱词,如:

人生在世间,贤孝最为先。孔子当年治孝经,流传千古美名扬。

天地重孝孝为先,一个孝字全家安。为人定要孝父母,孝顺父母如敬天。

儿子能把父母孝,下辈孙儿照样还。自古忠臣多孝子,君选贤臣举孝廉。

福禄皆因孝字得,天把孝子另眼观。天下儿孙都尽孝,一孝就是太平年。

自古以孝治天下,孝敬父母不怕天。

有的诙谐幽默,暗含哲理,隐喻劝化,如:

一山的松柏一山的花,花笑松柏不如他。有朝一日寒霜杀,只见松柏不见花。

一河的石头一河的沙,沙笑石头不如它。有朝一日洪水发,只见石头不见沙。

一嘴的舌头一嘴的牙,牙笑舌头不如它。有朝一日人老了,只见舌头不见牙。

一炷明香一炷蜡,蜡笑明香不如它。有朝一日大风刮,只见明香不见蜡。

有的以字迷诗句开篇,如:

三人同日去观花,百友原本是一家。禾火二人对面坐,夕阳之下一双瓜。

(迷底:春、夏、秋、冬)。

有的是古人名的串联,如:

董永葬父把自身典,感苍天七仙女下了凡间。王祥卧冰不怕寒,抓出鲤鱼母亲尝。

郭巨埋儿把母养,天赐黄金在眼前。孟宗哭竹泪涟涟,长出笋子母亲享。

这些个孝行感动天,孝子去世万古传。

有的以开篇词交待背景,引出故事,起到概述故事内容,总领正本的作用。如《五女兴唐传》开篇词:

隋炀帝登基民不安,四方荒乱动刀枪。乱棒打死隋炀帝,高祖即位坐长安。

群英聚义在瓦岗寨,三十六将列朝班。自古乱世出英雄,太平世界说英贤。

有的则直接点出故事的主旨,起到统领全书基调的作用。开篇词有时还会隐晦地透出所唱曲目中的一些重要细节或者结局,听众在听完故事之后反过来回味一下开篇词,会与演唱者和所唱故事人物产生出强烈的共鸣,这种跨越千百年的心灵沟通带给读者的是强烈的心灵震颤。如:

天有道下的是甘霖细雨,地有道出的是五谷苗根。

朝有道出的是忠臣良将,家有道出的是孝子贤孙。

天无道来的是恶风暴雨,地无道来的是碱滩白地。

朝无道出的是奸臣贼子,家无道出的是忤逆之子。

凉州贤孝开篇词在唱词形式、思想内容与变文“押座文”相似,同样也具有快速聚拢观众,招揽观众,以定场和静摄听众的作用,内容往往短小精悍,朗朗上口。有时还以猜谜的方式,或自问自答。或与听众互动,吸引听众,激活气场,如:

什么东西一对对站?什么东西横巴郎担?

什么东西一条线?什么东西软晃晃?

犏牛犁地一对对站,担轕子在牛脖子里横巴郎担。

犁杆上来一条线,撇绳子拿到手里软晃晃。

一张牛皮有多少根毛?一个笸篮有多少根条?

一个筛子有多少个眼?天爷下雨有多少个点?

只说它的牛皮不说它的毛,只说它的笸篮不说它的条。

不知道一个筛子上有多少个眼,多聪明的人啊,天爷下雨也数不下点。

有时在开篇词中委婉地表达乞讨之意,如:

贤孝曲儿本是圣人往下里造,不打一个开场唱不好。

曲儿好唱口难开,仙桃好吃树难栽。

要吃一个好仙桃得拿钱买,要唱一个好曲儿得破下脸来。

唱完开篇词,预示着马上进入正文演唱。这时会唱:“诗句的那个开场打好了,正传儿那个接着往下表。”或者唱道:“诗句闲言丢在后,打开了正传说古人。”

2:敦煌变文的“正文”与凉州贤孝“表古人”的“正传”

变文的押座文之后是正文。从大的方面来说,变文的正文为散韵相间的方式,表现在转变艺术上即为说唱相间的方式,就是变文中反复使用的基本结构;从小的方面来说,在情感描写、时间描写、人物塑造、典型场景的描绘等方面的表现手法都是大体相同的。相同的表达手段,表现的往往是相同的情节内容;相同的情节内容,往往运用的是相同或相似的表达手段。变文正文所讲唱内容,除“吟诵”、“转读”而外,唱诵的音调也呈现出程式化的特点。

变文的正文往往以一些程式化的套语开题,一般先录经文数句或一小节,标曰“经云”,由讲唱者高声唱出,来总说经义或概说内容性质,继而法师说解讲唱。例如《敦煌变文集·降魔变文》第一段自“然今题首金刚般若波罗蜜经者”开题,以下即为概述大觉世尊於舍卫国祇树给孤之园宣说此经,“须达为人慈善,好给济於孤贫,是以因行立名给孤。布金买地,修建伽蓝,请佛延僧,是以列名经内”云云。末二句为“委被事状,述在下文”,引出须达魔修道故事。

凉州贤孝的正文,艺人们称它为“表古人”的“正传”,是贤孝故事的正文,通过具体的故事情节的展开来表彰古人的贤孝事迹。在演唱故事的过程中,凉州贤孝同样继承了变文讲唱的散韵结合、说唱相间的形式,只不过是以唱为主。凉州贤孝在艺术表现手法上也和变文极为相似,无论是文体结构、情节构成、叙述模式、曲牌联缀、时空转换手法、塑造人物手段、想象和虚构、语言运用等艺术手法上,变文对凉州贤孝都产生了深远的影响。

凉州贤孝在“开篇词”之后,开始说唱正传。“开篇词”往往起到概述故事内容,总领正传的作用。开篇词和正文的衔接一般有固定的结构,如:

三真九理传天下,二十四孝说贤人。把些诗句闲言丢在后,提起来正传表古人。

哪个朝里说贤书?哪个孝里论古人?列国手里说贤书,第三孝里论古人。

特别是在说唱“二十四孝”故事中基本都是这种开场模式,其渊源仍源自变文讲经法师的“开题”形式。开题之后,便在一系列矛盾冲突中展开故事情节。

正文开头之后,先交代贤人孝子家乡名姓,再交代故事发生的时间、地点、人物等。所用的语言结构基本相同,如《郭巨埋儿》、《小姑贤》、《扒肝孝母》等的开头方式几乎一模一样,只是每个故事发生的具体的时间、地点、人物有所不同:

如《郭巨埋儿》:

我问了贤人家何地,报名上姓在哪里。家住本在四川成都府,郭家庄上有家门。

那庄道作郭员外,郭员外名叫郭顺万,夫妻过门半辈整,家中所生着一苗根。

如《小姑贤》:

我问了贤人家何地,报名么上姓可在哪里。家住本在贵州马王乡,马王乡里有家园。那庄道作王员外,员外夫妻过门半辈整,家中只有所生两苗根。

如《扒肝孝母》:

我问了贤人家何地?高名上姓在哪里?家在山西临汾县,朱临小巷有家院。

那庄里倒坐个刘百万,夫妻恩爱半辈整,家中所生几苗根。

所生个少爷名叫刘金华,刘金华读书成了人。

凉州贤孝的正传,通常是围绕一个主题将若干典型场景按照故事本身的发展顺序铺陈展开,散韵交替、说唱结合,尤其突出细节描写,如怀孕、生子、供儿上学、为儿娶亲等场景:

母亲怀孕:

娘怀胎呀一个月,才是个露水呀;

娘怀胎二个月,露水子转,

露水儿挂在了草头儿上,清水儿哗啦啦地顺口淌;

娘怀胎三个月,三回九转;

娘怀胎四个月,才是个血片;

娘怀胎五个月,五指儿就全;

娘怀胎六个月,六宝藏身;

娘怀胎七个月,才赋七窍;

娘怀胎八个月,把啥长全;

娘怀胎九个月,三回九转;

娘怀胎的十个月,月份才满,唉哟,月份才满。

从初孕始,母亲为保住小生命,必须战战兢兢地悬着一颗心,从第一个月起,就必须付出全部的心力。随着时间的流逝,胎儿在母亲腹中渐渐生出五脏六腑,直到六、七个月时,七窍俱全……胎儿体重的一天天增加,标志着母亲一天天的行动不便。显然,凉州贤孝“十月怀胎”来自于“《佛说父母恩重难报经》中对“十月怀胎”的解说。此外,凉州贤孝中的《丁兰刻母》,《白鹦哥盗桃》等唱段表达了同样的主题,叙事方式也基本相同,只不过不同的艺人表演时有细微的差别,这也正是口传文艺的变异性特征所在。

母亲分娩:

三月怀胎九月临,九月怀胎十月生,十月怀胎该降生。该的日子他不生。

许的日子他不生,贵人等着个贵年成,贵人等的贵月贵日贵时辰。

那是三月十五的午时生,正当午时生孩童。

早晨猛然肚里疼,疼也疼得很,疼得很,疼着满炕滚。

疼也疼不过,疼着满炕磨。

早晨生娃娃生到晌午整,炕面子偎了个老窟窿。

脖子梗,眼睛瞪,腰子一趔攒了点劲,卜噔地生下了个小孩童。

这是描写了生孩子的艰难,从早上到晌午,母亲疼痛难忍,满炕乱滚,细节描写十分生动逼真。孩子出生,母亲如释重负,充满了成功与喜悦。但随之而来的是抚养及教育的责任。

送儿上学:

儿郎抓养了七岁半,早早送在学里么把书念。

早间送在南学里,晚来的师傅把学名儿起。

老子的名叫任百万,儿子的总会拣着安。

学名儿不把别的安,学生啊起名便叫个小任仓。

起罢了名讳念五经,小着读书不用心,不知道书中有黄金。

读书读着成了人,才知书中有黄金。

早知书中黄金贵,高照上明灯下个苦心。

为儿娶妻:

郭巨读书成了人,劳动背弓一双人,又给学生把亲来定。

定亲没有往别处定,定亲定到了白家的门,定下的个贤良的小姐名叫个白秀英。

一十六岁我送过了婚,十七上娶到了郭家的门。

高堂设席香案桌,宝斗设着个满堂红。

拜罢天,拜罢地,拜罢高堂父母亲。

抖红毡,进新房,端着两把交杯盏。

红头绳,栓床沿,驴鞍子备在门槛上。

鸳鸯枕头高垫上,红绫被儿铺一床。

麻麻利利上了床,核头枣儿欺拉拉响,夫妻两个配姻缘。

装新装了三天整,待客待了三天整。

亲戚回上亲戚门,邻舍们回上了各庄村,各人各干各营生。

儿子结婚后是否孝敬父母,关键看媳妇怎么样,因此,贤孝中常描写媳妇尽孝的情形,主要表现在请安、做饭:

自从把徐长今媳妇娶到家廊中,婆婆的身上你看多孝敬,

早问请晚问安,母亲的面前问三遍。

早问母亲吃什么饭,晚问母亲喝什么汤。

都顺着母亲的意思来,尽心尽力地都做上。

人生在世,必然要经受各种艰难困苦的磨难,或天遭粮荒,或遇到这样那样的不幸,凉州贤孝故事总是要在这一个叙事单元为人物的生存制造一个残酷的自然环境,并借此来考验儿子媳妇是否孝顺父母。如,天遭粮荒的典型场景在贤孝中总是铺排渲染,写年成歉收、米面奇贵、人吃人、父母饿死等:

头一年的庄稼没收成,第二年的庄稼晒了个尽,

第三年的庄稼哟蝗虫连掉嚓,第四年的庄稼怎么冷子往掉打,

第五年的雨水广麦子长得凶,梦不起上了疸傢又作糟尽。

望着那个秋季里的庄稼呀来收成,谁知道八月初就叫雪压了个尽呀。

一斗地里收着一斗谷,一斗谷碾着那么十升糠。

光见南山光又光,一斗谷米十升糠,鞍子备到石头上,独木桥上怎么飘寒霜。

光见南山光又光,一斗谷米十升糠---无米呀,

鞍子备到石头上---实实儿难,独木桥上飘寒霜---难过。

家里无米实实难过,一斗黄米卖着十二两银,

一斗小米卖着十四两银,一斗麦麸子卖着六吊钱,一斗谷糠卖着人的吊把钱……

年成不好无法生活时,人们靠沿街乞讨或是担柴卖草为生,所以担柴卖草也是贤孝比较常见的一个典型场景:

家寒贫穷无度用,吃没吃,用无用,你叫我干个啥营生。

害得郭巨无法办,买了个扁担买了个绳,担柴卖草我就过个周正。

儿子结婚,也是尖锐激烈的家庭矛盾的开始。婆媳矛盾、姑嫂矛盾、妯娌矛盾等等,其中尤以婆媳矛盾最为典型,贤孝唱段《扒肝孝母》中的恶婆婆虐待媳妇便是一例:

婆婆生来是个老妖精,巧言伶语说得凶:

“哟哟哟,我的媳妇子呀,

自从把你这个狗贱人娶到了家廊中,

把老娘都气下了场忧累病。

你做上的茶饭我没心用,

我想吃你这个狗贱人媳妇子的肝花连心我当药引。

你给我把肝花连心如果造成功,

饶了你这个狗贱人的活性命;

肝花心若是给我造不成,

我抽筋剥皮我要你的命,

想着叫你活去那是万不能。”

古代女子,被夫家所休的实例,也是凉州贤孝的典型场景。休妻这一典型场景有母亲教唆儿子休妻的,也有浪荡子休妻的。恶婆婆教唆儿子休妻场景,往往是表现婆婆以夸张的口吻数说媳妇如何如何的懒惰、肮脏、邋遢,如何如何地好吃懒做、拨弄是非、偷情养汉等等,把媳妇说的一无是处,然后,极力教唆儿子休妻:

休妻一般包括写休书、妻子求情两个叙事单元。如:

刘金华要想不把此事行,惹下母亲叫谁担承,

我这辈子打光棍也甘心,今个不能惹怒了我的老母亲。

信步来到书房厅,哗啦推开书箱柜。

左手拿过了纸一张,右手拿过了笔一管,

手拿砚台把墨砚,哭哭啼啼把休书写。

手拿生活把墨掭,仔仔细细写一番。

一休的朱家女偷嘴尿床,二休的朱家女偷米转面,

三休的朱家女根子不正,四休的朱家女勾魂良人,

五休的朱家女不孝公婆,六休的朱家女不尊丈夫,

七休的朱家女脚趄鞋歪,八休的朱家女说白道黑,

九休的朱家女不尊长上,十休的朱家女勾留和尚。

妻子明知自己受了委屈,但由于其对丈夫的忠贞不渝,哭哭啼啼哀求丈夫,希望把自己留下来,自己愿意干任何事情,只要不被休出门。如:

叫声我的夫郎君:“你把我就丢下吧,丢下吧哟!

你把我丢到你的家廊中,我给你丈夫提尿罐、端尿盆,

铺床叠被把你好伺奉,总比你寻上个旁人强几分;

你把我丢到你的家中,倒灰、扫地、搅粪、压圈我给你都干上,

总比你寻上个旁人强半拉。

我的夫郎君,我的夫君哪!

你就三番的个两去你自管里去,把我丢到你的家里当奴使,

红绫被儿象牙床你们来了安眠,我在马棚下铺麦菱我也情愿;

绫罗绸缎来了你们择着穿呀,那个破烂毡毡丢下我遮喀冷。

我的夫郎君——我的夫君哪!吃饭要吃家常饭,

穿衣要穿粗布衣,要妻儿要个贤良的妻。

我的丈夫!家常饭吃上饱哩,粗布衣穿着老哩,

贤良妻儿要着好哩。”“我的丈夫,你就饶命吧,饶命吧!

你就不看金面看佛面,不看前面了看后面,

不看左边看右边,不念鱼情你把水情念。

你就再不了念起个再的了,你念起我们一夜的夫妻百夜的恩,

百夜的夫妻如海深。自从你把我娶进刘家门,你打我不能吭一声。

夫妻过门不到三月整,你今个休着我夫人犯了啥事情?

鹞子跟上鹰飞了,哪些把你丈夫的心亏了。”

凉州贤孝塑造贤媳孝子常采用与反面角色对比反衬的手法,于是贤孝常有贤良者受虐待的场景描写,一方面激起听众对弱者的同情,另一方面以贤良者能忍辱负重来表现真心的孝敬,同时反映弱者天佑的思想。凉州贤孝正是通过一系列的矛盾冲突,使情节曲折离奇,引人入胜,最后,好人得到好报,坏人遭到报应;遭受分离之苦的妇妻,得到团圆;受尽磨难的寒门学子,终能中得状元,或成附马,或封官荫妻;经历千辛万苦的有志之士,终会建功报国,加官领赏,光宗耀祖……。这些极具表现力和感染力的情节,往往也是程式化手段极频极密的地方。特别是一些典型场景,它会极力渲染,浓墨重彩。

凉州贤孝也常常借助实惠来达到劝人孝悌、行善的目的。这种实惠是人们梦寐以求的,通过努力也是可以获得的,既是理想的,又是现实的,因此充满了难以抗拒的诱惑力。善有善报这一典型场景可以分解为天人感应、状元及第、受皇封、檀香祭祖等几个叙事单元。天人感应一般以“皇天无亲,常与善人”为理论基础,贤良者、孝亲者受到伤害或困穷无告时总会得到神仙的佑助,或起死回生,或掘地得宝。

贤孝唱段《郭巨埋儿》中的主人公在天遭荒年,遭遇饥荒时为了让母亲多吃一口饭,不得已想埋掉儿子,孝感天地,在挖坑时得到上天恩赐,挖出金银财宝:

满坑元宝往外滚,挖出来了三缸金子两缸银,

三十六块金火盆,金人金骆驼一划明,

两个银人把库门,碎小银钱数不清。

孝敬父母的另一个回报是状元及第,这往往是父母有孝心,儿子将来中状元,妻子有孝心,丈夫中状元,这都是积了阴功得到的实惠,因此皇上不但要给状元及第者封官,还要给积了阴功的人(如果是妻子,还要对妻子的父母)进行封赏。状元及第较为固定的话语结构是:

文的好造文章,武艺高的下校场,下了头场下二场,下三场,

早上文武下了三百六十个学生,再没有取上别的人,

取上公子王小林,插花状元头一名。

正宫娘娘来插花,百子百宫来插花,插花银子一千两。

另外,虽未状元及第,孝敬父母者也会受到皇上的封赏:

一对爹妈封一封,爹妈封进养老宫,养老宫里受皇恩。

马家门府封一封,养下的贤良好姑娘,一块金匾挂在娘家门。

我的妈妈养马不当差,种地不上粮,挑河垒坝永无管,自种自吃乐安然。

凡是不孝敬父母者或是虐待亲人者都逃不脱上天的惩罚,跟善有善报典型场景一样,恶有恶报也是贤孝不可或缺的一个典型场景。有的下地狱、有的遭天打雷劈、有的被点天灯,惨不忍睹的下场令人不寒而栗,毛骨悚然,以此起到惩戒作用,达到劝诫的目的。这一典型场景也比较灵活,话语结构不固定。如,“点天灯”较为固定的话语结构是:

棉花卷上白布缠,清油缸里蘸三蘸,

螗土窝里缠三缠,就用那个百尺高杆点天灯,

倒点天灯么归了阴。

3:变文“取散”的解座文与凉州贤孝的结束语

正文之后是解座文。解座文也称解座梵,是讲唱结束前“取散”的底本,意为遣散听众,结束讲唱。如“适来和尚说其真,修行弟子莫因巡。各自念佛归舍去,来迟莫遣阿婆嗔。” 敦煌变文的解座文和押座文,有时可以通用的,往往有“日晚且须归去,阿婆屋里乾嗔”、“明日依时早听来,佛阶前领取偈”之类的套语。变文在说唱接近尾声时,说唱者往往现身说法,有直接对听众进行劝谕的,如《目连缘起》的结尾:

贤圣此时来救济,世尊叉施白毫光,皆是目连行孝顺,慈亲便得上天堂。

将知目连行孝,慈亲便离三涂,千般万计虔诚,一种方圆救济。

奉劝座下弟子,孝顺学取目连。二亲若也在堂,甘旨切须侍奉。

父母忽然崩背,修斋闻法酬恩。莫学一辈愚人,不报慈亲恩德。

六畜禽兽之类,由(犹)怀乳哺之恩。况为人子之身,岂不行于孝顺。

且如董永卖身,迁殡葬其父母,敢(感)得织女为妻。

郭巨为母生埋子,天赐黄金五百斤。孟宗泣竹,冬月笋生。

王祥卧冰,寒溪鱼跃。慈乌返报(哺),书使(史)皆传。

跪乳之牛(羊),从前且说。上来讲赞目连因,只是西方罗汉僧。

母号青提多造罪,命终之后却沉轮(沦)。奉劝闻经诸听众,大须布施莫因循。

托若专心相用语,免作青提一会人。须觉悟,用心听,闲念弥陀三五声。

火宅茫茫何日了,世问财宝少经营。无上菩提勤苦作,闻法三涂岂不惊。

今日为君宣此事,明朝早来听真经。

说唱者奉劝座下听众不但要像目连那样拳顺父母双亲,为了加强说服力,还举了董永卖身葬父母、郭巨为母生埋子、盂宗泣竹生笋献慈母、王祥为母卧冰求鱼以及六畜禽兽反哺的故事。篇末评论,既总结了上文,又实现了对听众的教化。此外,变文也有用诗词的形式总结评论来结束,表达自己的观点、立场、态度等。

凉州贤孝演唱结束或整个故事结束前,也有相对固定的结束套语,常见的唱词如:

不在相逢唱相逢,不在团圆念团圆,曲曲溜溜到跟前,这段曲儿么交代完呀。

贤人越听越亮净,心里能照两盏灯,过了愚人的耳边风。

双双念罢曲牌传,风过云山月当先,这个曲儿么交代完。

要问曲儿的亘古传,大段名叫《白马卷》,小段名叫《熊子贵休妻》的书一段。

这与敦煌变文“取散”类似,颇有其遗意。结束语是贤孝的结尾,一般告诉听众一个贤孝曲目唱完了,同时交代贤孝曲目的名称,甚至故事的取材来源。

有的贤孝曲目结束语要点明唱贤孝的教育目的,也就是贤孝艺人说的“讲今比古教育人”。如:

不在相逢的唱相逢,不在团圆的念团圆,没相见的唱相见,曲曲溜溜到跟前。

双双念罢贤孝传,风过云山月当先,若问子虚亘古传,

曲牌家叫个《小姑贤》,王小林休妻的书一传。

二十四孝的哪一孝?二十四孝的第八孝,他明朝手里到如今。

今是古,古是今,将今比古教育人,

教育了世上的年轻姑娘们,小叔、小姑、嫂子要和顺。

会维的维的是哥哥嫂子,不会维人的顺的是娘连老子,

但若是把哥哥嫂子得罪下,等到爹妈一去世,再么门上来也不照应你,

哥哥见了一顿骂,嫂嫂见了你不说话,看你如今咋样行!

双双念罢贤孝传,风过云山月当先,

《小姑贤》一节节交代清,和你们大家才散了一散心。

再比如,凉州贤孝《三子分财》的结束语,除了按传统的“套路”结束曲目,为了强化教化的效果,将古比今,要言不繁地阐述一番,并结合现实生活的一些典型现象,有感而发,或褒或贬:

要听贤孝的亘古传,大牌便叫《三子分财》书一段。

二十四孝的那一孝,二十四孝的第五孝。

今是古,古是今,讲今比古教育人。

教育了世上的聪明人,教育不了世上的糊涂虫。

贤人听,愚人听,贤人听罢这事情,心里照着两盏灯。

越听越明越亮晶,家里的老人好侍奉。

过了愚人的耳边风,还说唱曲儿的胡编腾,世上哪里的那事情。

翰林主子不怠慢,翰林官上造仙传。造下的仙传天下扬,天下扬名把人劝。

孝子养的孝子听,忤逆养的忤逆种。一辈的新人赶旧人,辈辈的儿孙照样行。

若发人人全不信,廊檐水滴到臼窝中。羊羔儿吃奶双膝跪,乌鸦反哺能报娘的恩。

人若不报娘的恩,貌堂堂的身子何处生。众家明公听我言,不信了你们比着看。

……古时节生下的儿女多,男女都是七八个。儿子媳妇子不孝崇,姑娘家还能吃几顿。

……如今的孩儿生不多,过多就是一两个。

……娃娃抓大送学堂,读书读给了整十年。

……娶了个媳妇子是娘娘。年轻人住的楼房,图的个清闲。

老的苦着还帐,还要经由他们的儿郎。

……

这就是我们没有孝敬父母的下场。情况就这么个情况,时光就这么个时光。

不是我们编的溜趟,这就是现实的情况。

四、结语

凉州贤孝在一千多年的发展演变中,敦煌变文俗讲对其产生了深远的影响,尤其是变文俗讲中的程式化创作手法,被凉州贤孝大量继承,广泛吸收,并以活态的形式由盲艺人代代相传。无论是从散韵相间、兼说兼唱的艺术形式看,还是从演唱内容的主题思想看,都直接或间接受到唐代变文俗讲的影响。程式化的基本结构,程式化的情感描写、程式化的动作、程式化的时间描写、程式化的句法等等,无不体现出凉州贤孝的稳定性特征。程式化正是盲人记忆的“机巧”所在,据盲艺人讲,记忆贤孝曲目首先要对故事情节熟烂于心,人名、物名、地名、职务名、关口名要记正确,千万不能错,其它具体情景都有程式化的套路,述说比较自由,要靠悟性,靠积累,唱词长短不一只要随腔押韵,便于唱诵就行,曲调唱腔转换都较随意,铺衬起兴、情景煊染则可视受众喜好心理可繁可简,自由发挥,在传承或转述过程中都往往有每个艺人的“再创作”。同一题材的故事,不同的贤孝艺人有不同的演唱,就是同一个贤孝艺人对同一内容在不同场合的演唱也不尽相同,从这一点上看,凉州贤孝往往表现出很大的灵活性,这也正是凉州贤孝的变异性特征的体现。所以说,凉州贤孝正是继承传统而又不断变化发展,顺应时代的民间说唱艺术。

盛唐时期的变文俗讲,有些早已淹没在历史的长河中了,有些以文本的形式流传下来,而古老的凉州贤孝以生生不息的强大生命力,至今回响在昔日的丝绸之路上。(文\杨才年)

关注凉州文化研究微信公众号

关注凉州文化研究微信公众号